Más allá de sus limitaciones y de las realizaciones políticas y económicas de su pensamiento, un mérito indiscutible de Marx fue lanzar un formidable grito de alarma a una sociedad que había hecho del dinero su dios. En segundo lugar, trató de dar voz a los que no la tenían (el proletariado) frente al rostro inhumano del capitalismo salvaje, vislumbrando un futuro imaginario[27]. En la conclusión del Manifiesto, señalaba que si el capitalismo no cuestiona sus propios supuestos, acaba convirtiéndose en su propio sepulturero[28]. A la luz de los análisis más recientes, se trata de una advertencia que no debe tomarse a la ligera. Y probalemente ya sea muy tarde para lágrimas. Veremos.

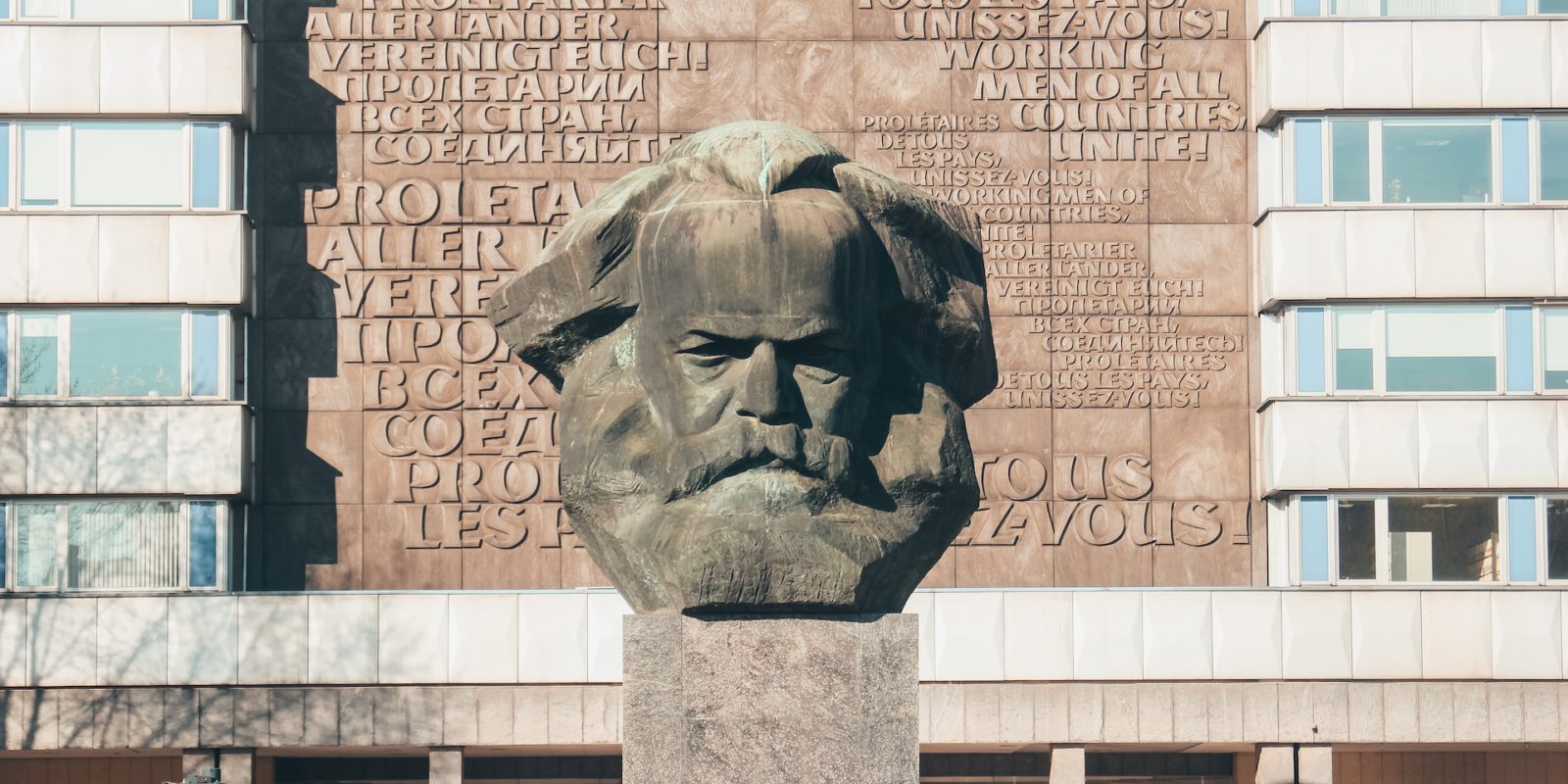

Interrogado por el criterio para reconocer la posible grandeza de un filósofo, Hegel aconsejó dejar pasar dos siglos: después se vería lo que quedaba de él. Este dicho puede aplicarse también a uno de sus intérpretes más conocidos, Karl Marx. Ha cumplido ya dos siglos y sigue dando que hablar, aunque en un tono más apagado en los últimos treinta años[1].

Resulta ciertamente difícil hacer un balance de lo que su figura ha representado y representa, tanto por la vastedad, complejidad y tonos encendidos que han acompañado a su propuesta de pensamiento, como por la dificultad de precisar la coherencia de las (igualmente numerosas) implementaciones políticas que se han inspirado en él[2]. Esta contribución se centrará en dos aspectos que, en opinión de quien escribe, siguen siendo relevantes hoy en día: la paradoja de su pensamiento y su crítica al capitalismo salvaje.

Un pensamiento paradójico

Un aspecto curioso del teórico comunista es que fue protagonista de los debates culturales y académicos en los países occidentales liberal-burgueses. Al fin y al cabo, el propio Marx desarrolló su pensamiento en el corazón del liberalismo burgués, la biblioteca del British Museum de Londres. Se ha debatido mucho sobre si los países del «socialismo real» hicieron realidad las ideas del filósofo alemán o más bien lo traicionaron. Sin embargo, el hecho es que el interés por Marx disminuyó paralelamente al colapso de los países del socialismo real, como también puede verse en el espacio dedicado a este tema en la revista antes y después de 1989[3].

Otro aspecto paradójico es que la fortuna de Marx no está ligada a su teoría económica (objeto preponderante de sus investigaciones[4]), ni a su visión política, que de hecho es puramente negativa, centrada en la necesidad de derrocar un sistema injusto, sin poder elaborar una propuesta alternativa, salvo por «sustracción» (el Estado marxista es sin propiedad privada, sin Dios, sin patria, sin ejército, sin derecho, sin familia, sin clases sociales). Falta absolutamente una parte «constructiva», propositiva, más compleja y seguramente más impopular[5].

Antes bien, el éxito del pensamiento de Marx está ligado a su gran capacidad dialéctica para dar voz a la protesta (una de las palabras «mágicas» de la modernidad, como diría MacIntyre) contra un modelo de sociedad: el capitalismo industrial. Por eso no es casual que el marxismo haya sido fuente de reflexión y debate en países que no han experimentado el «socialismo real». Y, por una especie de burla de la historia, la predicción de Marx sobre el colapso del capitalismo se hizo realidad con respecto a la planificación centralizada de las sociedades marxistas. Su teoría fue derrotada precisamente en el terreno económico.

Otra paradoja de Marx es que presentó su visión del socialismo como «científica», polemizando con el socialismo – que calificó de «utópico» – de sus predecesores (Saint-Simon, Fourier, Proudhon). En cambio, es precisamente la vena utópica de su filosofía la que constituye un punto de referencia estable en la historia del pensamiento. Ya en 1945, Karl Popper declaró «muerto» al marxismo científico, al tiempo que reconocía el valor de su insistencia en la libertad y la responsabilidad ética[6].

El éxito y la posterior crisis del marxismo constituye un acontecimiento en muchos sentidos similar a otra gran propuesta cultural surgida en esos mismos años, el psicoanálisis de Sigmund Freud: la investigación posterior abandonó las pretensiones epistemológicas del médico vienés (de hecho, rastreables en el positivismo de finales del siglo XIX) para potenciar más bien la vertiente hermenéutico-relacional (expresada por los famosos casos clínicos).

Privilegiar la dimensión ético-utópica sobre la pretensión científica pone de relieve otra aporía del marxismo (que, al mismo tiempo, es la base de su atractivo). La propuesta de Marx se basa en dos supuestos incompatibles: la reducción de la conciencia humana a las relaciones sociales de producción[7], y su «excedente» respecto de ellas, condición ontológica de la lucha contra las diversas formas de alienación, de las que el capitalismo industrial es la expresión más acabada.

La misma aporía se plantea con respecto al compromiso político, indispensable para derrocar un sistema inhumano, pero al mismo tiempo regido por normas ineluctables. Determinismo y libertad son incompatibles: esta contradicción insoluble (expresada en la polaridad materialismo histórico-materialismo dialéctico) expresa al mismo tiempo el atractivo de una propuesta que quiere mantener unidas la necesidad del proceso histórico y la libertad de la acción humana[8].

Este excedente, irreductible al determinismo histórico, había sido señalado por otra parte por el propio Marx, reflexionando sobre el valor perenne de las obras de arte, cuya fascinación permanece inalterada, aunque las sociedades que las produjeron hayan desaparecido. De todas formas, para el filósofo de Tréveris, arte y sociedad están estrechamente ligados[9].

Sin embargo, en un escrito posterior, señala que este vínculo no dice nada sobre el genio del artista, cuya obra trasciende la estructura económica en la que surgió; por esta razón puede encantar a los hombres de todos los tiempos: «La dificultad no consiste en comprender que el arte y la epopeya griegos están relacionados con determinadas formas de desarrollo social, sino en el hecho de que todavía hoy despiertan en nosotros el goce artístico y en cierto sentido siguen considerándose normas y modelos inigualables»[10]. Freud diría algo parecido ante la enigmática sonrisa de la Gioconda de Leonardo: «Debemos reconocer que la naturaleza de la creación artística nos resulta inaccesible desde el punto de vista del psicoanálisis»[11]. El determinismo, ya sea histórico o pulsional, es incapaz de explicar la peculiaridad de la obra de arte.

Para terminar, una última paradoja: la relación entre lo individual y lo colectivo, término que Marx hizo famoso. Para el filósofo alemán, el sujeto humano no tiene más identidad propia que la de la colectividad (Gattungswesen) que lo constituye: «El hombre, aunque es un individuo particular, y es precisamente su particularidad lo que hace de él un individuo y un verdadero ser individual de la comunidad, es sin embargo la totalidad»[12]. Pero, frente a la muerte, Marx tiene que constatar que sólo es propia del individuo, contradiciendo su pretendida unidad-indistinción con la comunidad: «La muerte, en cuanto es una dura victoria de la especie sobre el individuo y su unidad, parece contradecir lo dicho; pero el individuo determinado no es más que un ser genérico determinado, y por tanto como tal es mortal»[13].

De hecho, a pesar de las consideraciones finales, se trata precisamente de una contradicción, porque si el sujeto es realmente uno con el género, la muerte del individuo debería ir seguida de la muerte del género, lo que no sucede. Por eso Marx habla de una «dura victoria» del uno sobre el otro, lo que muestra el rostro inhumano de la muerte. Este texto es tanto más significativo cuanto que, de hecho, es el único (si excluimos los materiales preparatorios de su disertación) en el que el teórico del «comunismo científico» reflexiona sobre la muerte, reconociendo su grave contradicción para la concepción dialéctica de la historia. Pero de este modo, como observa Kierkegaard, el hombre queda reducido a mero objeto, pura animalidad, reconfirmando de otro modo la alienación y mercantilización de la sociedad capitalista, de la que la filosofía marxista querría distanciarse[14].

Es curioso el hecho de que Marx haya criticado durante toda su vida la economía capitalista (famosas son, a este respecto, sus afirmaciones sobre el poder nihilista del dinero, capaz de anular todos los demás bienes[15]), al tiempo que compartía sus presupuestos básicos: la realización del hombre consiste únicamente en la posesión de bienes materiales.

La crítica del capitalismo salvaje

La actualidad de la reflexión de Marx se observa en la descripción de un escenario en el que el dinero es el protagonista indiscutible, el único motor de un mercado que no conoce más reglas que el beneficio personal. Recordar tal escenario hoy, tras la salida de escena de la mayoría de los países comunistas, es una paradoja aún más intrigante.

Tras la caída del bloque soviético, el liberalismo estadounidense se presentó como el vencedor absoluto en la escena mundial. Pero en los últimos 30 años, el liberalismo ha olvidado ciertos aspectos de la crítica marxista que hoy amenazan con llevarlo a la ruina. Marx, en la Crítica de la Economía Política, había reprochado a los economistas de su tiempo haber introducido de contrabando una ideología como ciencia: lo que describían era una situación históricamente connotada, no un estado de necesidad inmutable. Hacerla pasar por tal convenía a la clase dominante, que así se enriquecía cada vez más, en detrimento de los trabajadores, que se veían abocados a una miseria cada vez mayor[16]. Esta acusación ha sido repetidamente retomada en nuestros días por los expertos en la materia como uno de los problemas más graves de las democracias actuales.

Amartya Sen, Premio Nobel de Economía en 1998, ha señalado en numerosas ocasiones cómo el dogma incuestionado de separar ética y economía, además de ser falso (históricamente, la economía surge como una rama de la ética), acaba perjudicando a la propia economía del bienestar[17]. Sin control, sin normas éticas, el mercado acaba convirtiéndose en presa de un pequeño grupo sin escrúpulos, a costa de la mayoría más pobre. El engaño de la carrera por el beneficio es no entender cómo una perspectiva ética beneficia a todos, mientras que el individualismo desenfrenado conduce a la ruina general, ante todo a nivel institucional[18]. Releído treinta años después, el análisis de Sen encuentra una triste confirmación.

Como se ha observado, la crisis de 2008 fue un auténtico «ataque a los fundamentos del orden liberal llevado al terreno mucho más resbaladizo de la economía y procedente del centro mismo del sistema»[19]. En este sentido, la crisis financiera es ante todo una crisis política: el pacto social entre mercado e instituciones se ha deteriorado, haciendo problemático el control público de las inversiones, que desde los años ochenta se han vuelto cada vez más inciertas y poco escrupulosas. Hasta que el sistema se rompió. Quienes salieron perdiendo fueron sobre todo las clases medias, de Estados Unidos a Islandia, de China a Grecia[20].

Pero lo más preocupante es que a la gravedad de la crisis (anunciada) no le ha seguido una intervención estatal adecuada; al contrario, los máximos responsables del desastre no han pagado por sus actos, sino que han salido más ricos[21]. No se han corregido los fallos del sistema; al contrario, se ha seguido invocando la libertad del mercado, ampliando así la brecha entre los pobres (cada vez más numerosos) y los ricos (cada vez menos). Esta brecha y un creciente descontento popular constituyen graves amenazas para la democracia.

Lo que Marx atribuyó a la clase obrera del siglo XIX puede extenderse ahora a las profesiones de la sociedad en su conjunto, donde cada vez más personas, independientemente de su título y profesionalidad, se ven obligadas a hacer malabares para vivir, sin ninguna certeza de estabilidad laboral. No faltan ejemplos a este respecto[22]. Por otra parte, un segmento cada vez más reducido de la población se está haciendo anormalmente rico. J. Stiglitz, Premio Nobel de Economía en 2001, señala al respecto: «En 2007, el año anterior a la crisis, el 0,1% de los hogares estadounidenses con mayores ingresos ya tenía una renta 220 veces superior a la media del 90% con menores ingresos […]. El 1% más rico ganaba en una semana un 40% más que el 5% más pobre en un año; el 0,1% más rico ingresaba en un día y medio aproximadamente lo mismo que el 90% más pobre en un año; y el 20% más rico ganaba en total después de impuestos más que el 80% más pobre juntos»[23].

Lo que hace que la situación sea alarmante es el hecho de que el beneficio acumulado por esta (cada vez más pequeña) punta del iceberg no se utiliza para promover la producción, sino para aumentar la riqueza de estos pocos, sobre todo en inversiones ficticias[24]. Se amplifica así la fractura entre capital y trabajo, lo que aumenta el riesgo de llevar el sistema al colapso: el enorme capital, concentrado en manos de un porcentaje muy pequeño, acabará por no encontrar nada que comprar. Es conocido el dicho atribuido a Toro Sentado: «Cuando hayan contaminado el último río, talado el último árbol, capturado el último bisonte, pescado el último pez, sólo entonces se darán cuenta de que no pueden comerse el dinero acumulado en sus bancos».

«La burguesía produce sus propios sepultureros»

En El Capital, Marx había profetizado que la creciente brecha entre capitalistas y trabajadores conduciría a la revolución proletaria. Hasta los años sesenta, el ascenso de la clase media había desmentido esta predicción. Lo preocupante hoy, sin embargo, es el desmoronamiento de la clase media, que de hecho constituye la columna vertebral económica de la producción en los países occidentales. La brecha entre el capital y el trabajo lleva al liberalismo contemporáneo a vanagloriarse de una riqueza ficticia, que no se corresponde con los bienes que realmente se producen. Y de este modo el mecanismo corre el riesgo de romperse. Para todos.

Para Marx, el capitalismo cavaría su propia tumba. Un mercado sin control y la brecha acentuada por un grupo (cada vez más) pequeño de muy ricos y un grupo (cada vez más) grande de empobrecidos llevarían al colapso del sistema. En un célebre pasaje de El Capital, el filósofo de Tréveris describía el fin de un régimen económico basado en la codicia del beneficio personal: «A medida que disminuye el número de los magnates del capital que usurpan y monopolizan todas las ventajas de este proceso de transformación, crece también el peso de la miseria, la opresión, el sometimiento, el embrutecimiento y la explotación. Pero también crece la intolerancia de una clase obrera en constante crecimiento, formada, unida y organizada por el mismo mecanismo del proceso de producción capitalista […]. Y esto se está rompiendo. Suena la última hora de la propiedad privada capitalista. Los expropiadores serán expropiados»[25].

Para muchos economistas, esta descripción no parece tan distante de la situación actual. Stiglitz, tras mostrar cómo gran parte de la riqueza de Estados Unidos se concentra en manos del 1% de la población más rica, comentó: «Los miembros del 1% más rico tienen las casas más bonitas, la mejor educación, los mejores médicos y el estilo de vida más agradable, pero hay algo que el dinero no parece haber comprado: la comprensión de que su destino está ligado al del 99% restante. Como demuestra la historia, esto es algo que el 1% superior acaba comprendiendo. Sin embargo, a menudo lo aprenden demasiado tarde»[26].

Más allá de sus limitaciones y de las realizaciones políticas y económicas de su pensamiento, un mérito indiscutible de Marx fue lanzar un formidable grito de alarma a una sociedad que había hecho del dinero su dios. En segundo lugar, trató de dar voz a los que no la tenían (el proletariado) frente al rostro inhumano del capitalismo salvaje, vislumbrando un futuro imaginario[27]. En la conclusión del Manifiesto, señalaba que si el capitalismo no cuestiona sus propios supuestos, acaba convirtiéndose en su propio sepulturero[28]. A la luz de los análisis más recientes, se trata de una advertencia que no debe tomarse a la ligera.

En este sentido, su «espectro» reaparece con cada gran crisis económica.

Copyright © La Civiltà Cattolica 2023

Reproducción reservada

Buenos días,

Junto con agradecerle sinceramente la difusión de nuestro ensayo («¿Qué queda de Karl Marx?», de G. Cucci), queremos recordarle que la publicación íntegra de nuestros textos requiere de nuestra previa autorización. En particular, toda publicación que sobrepase el 25% del texto original debe ser consultada con anterioridad con nuestra redacción. En cualquier caso, es necesario ingresar un enlace a nuestra página web, cada vez que se publique parte de nuestro trabajo.

Le agradecemos nuevamente el interés que manifiestan por nuestros escritos.

Muy atentamente,

La Civlità Cattolica