Zaffaroni sostiene en esta nota que a la crisis generadora de anomia y depresión debemos oponerle resistencia, y para ello es necesario pensar qué se hará después del diluvio porque ni el vacío ni el caos se sostienen: el primero se llena y el segundo se organiza.

Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

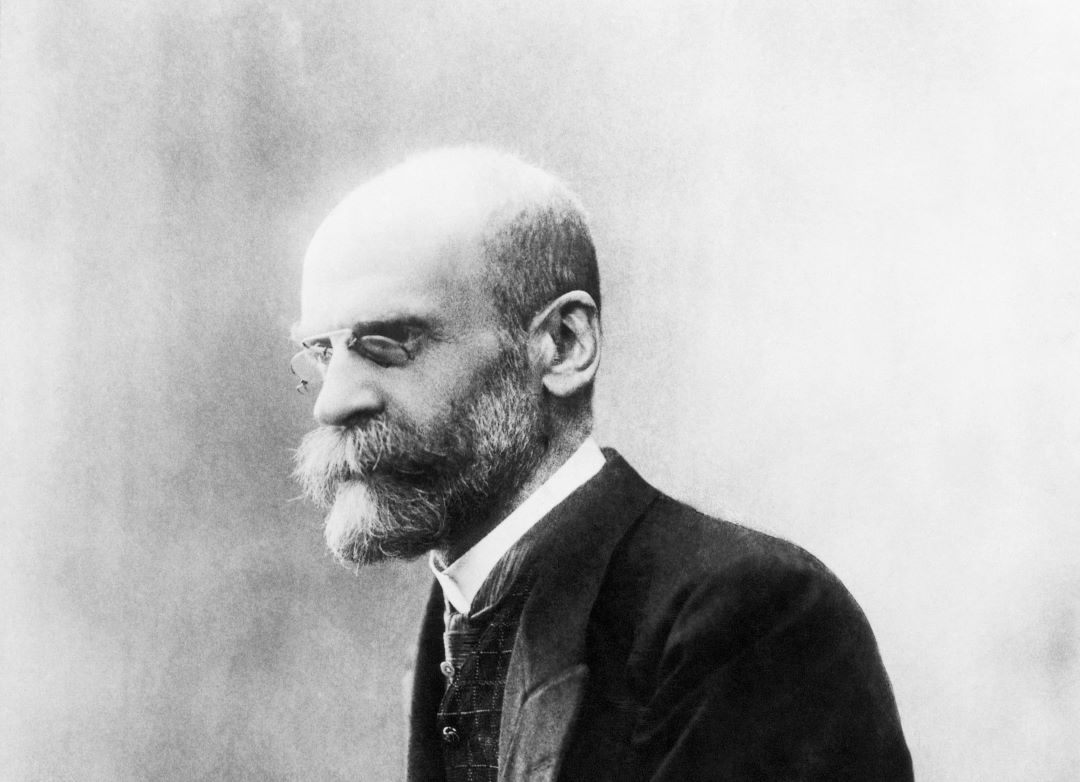

No recuerdo dónde, pero hace mucho compré por pocos pesos en alguna de las librerías de viejo “Le suicide” de Durkheim en francés, por tenerlo también en lengua original. No oculto que me gustó la encuadernación, un poco maltratada pero armoniosa. El libro quedó sobre mi mesa de trabajo y al revisarlo, un par de días después, me di cuenta que era la edición original de 1897 (París, Felix Alcan, Éditeur). Siempre que en esas mesas revueltas de esta misteriosa Buenos Aires encuentro alguna rareza de estas me pregunto cómo habrá sido su larga vida hasta llegar allí. Dejo andar un poco mi imaginación y pienso que, si cada uno de esos libros subestimados pudiese escribir su historia, tendríamos una serie de interesantísimas novelas costumbristas.

Días atrás tomé el libro, no interesado por el suicidio –cuya dinámica no es mi especialidad-, sino por revisitar su concepto de “anomia”. Muchas cosas cambiaron desde que se imprimieron sus páginas, pero creo que sigue vigente el núcleo de su concepto, que sintética y aproximativamente sería el siguiente: las necesidades humanas no se definen orgánicamente como en los otros animales en su medio natural, sino socialmente, en razón de cierto sentido que él llama “moral”, que señala límites a las necesidades, pues de lo contrario podrían subir al infinito. En las crisis económicas se descompagina ese límite cultural de cierta “justicia”, pues no se cubren las demandas de las necesidades que hasta ese momento se consideraban tales. Pero Durkheim afirma que también en las crisis de crecimiento explosivo o demasiado acelerado se pierde ese límite, porque se cree que las posibilidades pueden llegar al infinito. En ambos casos se registra dolor, frustración, en el primero por las privaciones de lo que siempre se consideró más o menos “justo”, en el segundo porque nunca es posible satisfacer necesidades sin límites. En cualquier caso, lo que antes funcionaba para definir las necesidades deja de funcionar. Durkheim dice que en estos casos el sentimiento de frustración se traduce en una menor valoración de la vida y de allí deduce una cuarta clase de suicidios que llama “anómicos”.

No tomo al pie de la letra lo de Durkheim, no sé si aumentan los suicidios, pero lo cierto es que la frustración y la falta de perspectivas por lo menos genera depresión, tampoco sé si en estricto lenguaje psiquiátrico, pero al menos como falta de motivación, desconcierto, mezclado a veces con angustia, es decir, con temor a algo que no se sabe qué es. En cualquier caso, se trata de bajar los brazos con desesperanza.

En nuestro país no hay ninguna explosión de crecimiento, sino todo lo contrario, o sea que la anomia que se produce responde a la primera variante de Durkheim, es decir que en la sociedad se siente que ya no funciona el criterio con que antes se definían las necesidades. Por decirlo más gráficamente, a la famosa frase de Evita se responde directamente: “Allí no hay ninguna necesidad y, en consecuencia, usted no tiene ningún derecho. ¿Quién le dijo que eso es una necesidad? Siga viviendo sin eso y como pueda”.

No descarto que semejante respuesta sea proporcionada por una superminoría de voraces para los que tampoco funcionan las reglas que señalaban límites a su creación de necesidades. Aquí la frustración parecería responder a un signo contrario al de impotencia de la mayoría en crisis, es decir, a una omnipotencia en límites delirantes y en extremo peligrosa, porque se trata de los “border line” que ejercen el poder fáctico.

Por otra parte, es sabido que Durkheim, conforme a su perspectiva funcionalista, sostuvo que cierta cantidad de delincuencia es “normal y hasta necesaria”, porque su rechazo consolida a la sociedad. Esto también es explotado por la superminoría de voraces: la comunicación manipulada criminaliza a la política; los delincuentes son los “otros”, que se robaron dos PBI, aunque quien lo repite no sabe qué es un PBI. “Nosotros” somos los puros y limpios, los “otros” los “delincuentes”, aunque cometan macrodelitos astronómicos.

¿Acaso nos hemos olvidado de la imaginaria cuenta suiza de Evita, de un siniestro personaje que andaba con la cabeza de un cadáver, de Perón pateando lingotes de oro en el Banco Central? “Ellos” eran los delincuentes, aunque los “nosotros” puros y santos fusilasen sin proceso y encarcelasen y torturasen a miles de militantes.

Un sector social siempre supo que nada de esto es como pretenden los medios concentrados ni los equipos de “trollerío” para los que el régimen quiere disponer de cien millones de dólares de gastos reservados sin rendir cuentas, en tanto que otro va cayendo en la cuenta de lo mismo, pero lo cierto es que los viejos criterios ya no funcionan y la consiguiente anomia provoca esa rara mezcla de impotencia, depresión y angustia.

Quizá la referencia a Durkheim sea un poco complicada y, sin duda, algún sociólogo pueda objetar mi lectura como simplista y superficial, pero esa “depre” producto de la anomia que se percibe en buena parte de la sociedad y en especial entre los seguidores del movimiento nacional y popular, se pueda explicar más sencillamente como un sentimiento que no es la primera vez que se extiende por nuestra sociedad, sino que se reitera en nuestra problemática historia, plasmado crudamente y en forma magistral por un poeta en 1934, en plena “década infame” (1930-1943): el tango “Cambalache” del inolvidable Enrique Santos Discépolo, al que nunca le perdonaron su “Mordisquito” los odiadores de “Viva el cáncer”. En ese tango está expresado descarnadamente el sentimiento de impotencia de la anomia de Durkheim.

Hecho pues el diagnóstico, sabido es que los pueblos pueden equivocarse, desconcertarse, pero no se suicidan. Así como se superó la anomia del tiempo de Discépolo, también se superará la presente, pero eso requiere de condiciones objetivas que restablezcan las pautas para la “justa” satisfacción de necesidades o normalicen otro criterio de “justicia” en la cultura.

Más tarde o más temprano esto es inevitable, como lo demuestra toda nuestra historia: se trata de un vacío social que reclama a gritos una respuesta que devuelva la esperanza, la confianza y la mística de una nueva época. Como es sabido, el vacío y la política no son muy compatibles y, además, a medida que aumenta el vacío se acrecienta la urgencia de la demanda.

De cualquier forma, no debe entenderse que en tanto llegue la nueva etapa -que ha de llegar- no se deba hacer nada, sino todo lo contrario. A la crisis generadora de la anomia y a la paranoia de los pocos insaciables debe oponérsele resistencia y, como es obvio, con “depre” y angustia no hay resistencia posible. A nadie debe extrañar que todo régimen que tenga por objeto la concentración de riqueza fomente estos sentimientos haciendo ostentación de su omnipotencia delirante, pero esta es la trampa en que nadie debe caer.

El más importante paso para superar ese sentimiento y la consiguiente impotencia frente a la crisis, es comenzar a pensar qué se hará después del diluvio. Algunos demasiado afectados por la anomia dirán que, en plena crisis, es un delirio pensar qué se hará después; es inevitable, porque los hechos golpean más en la cabeza de algunos que son más vulnerables que otros. Por otra parte, la sensación es más fuerte en esta emergencia, pues la consigna no parece ser “volver”, sino esperar “algo”. Esto último es producto de una mirada corta, porque la pulsión nacional argentina es un Pampero que nos limpia el cielo desde nuestra independencia; es inevitable que de vez en cuando se nos llene de nubes, tanto como la certeza histórica de que siempre hay un después, dado que nada en este mundo es eterno y mucho menos la dinámica del poder.

Porque más de dos siglos de historia nos empujan es que, pese a la anomia, aquí estamos y se nos impone superar la impotencia programando la nueva etapa, en particular para no reiterar los graves errores que posibilitaron la crisis. No es una tarea menor ni un delirio, es lo que nos impone la hora crítica, con la inconmovible certeza de que el vacío se ha de llenar y en una nueva etapa volveremos a disponer de criterios de elemental “justicia” que nos vuelvan a permitir definir las necesidades y los consiguientes derechos. Ni el vacío ni el caos se sostienen: el primero se llena y el segundo se organiza.

*Profesor Emérito de la UBA.