El presidente colombiano comenzó el último tercio de su mandato con tensiones dentro del gabinete, dificultades en el Parlamento y un intento de removilizar a la población para aprobar sus reformas, incluso mediante una consulta popular. Entretanto, todas las fuerzas políticas comienzan a mirar hacia las elecciones de 2026.

En el lapso comprendido entre el 4 de febrero y el 18 de marzo de 2025, el gobierno de Gustavo Petro pasó por una crisis interna, un fallido intento de recomposición, una grave derrota política y el inicio de un proceso movilizador. Son 44 días agitados que muestran los claroscuros del primer gobierno de izquierda de Colombia y la estrategia de una oposición sin liderazgos unificadores, pero con capacidad de bloquear las principales iniciativas del oficialismo. Son, en definitiva, 44 días que abren el tercio final de gobierno y prefiguran los tiempos convulsos de la campaña electoral de 2026.

Aunque Petro ganó las elecciones con un programa y una identidad asociados a la izquierda, su gabinete ministerial y su bancada en el Congreso son el resultado de una inestable coalición que incluye a diversos dirigentes provenientes de la política tradicional. Ese rasgo es constitutivo del petrismo en el poder y tiene su origen en la campaña electoral de 2022. Tras las movilizaciones de 2019 y 2021, frente a la creciente impopularidad del gobierno conservador de Iván Duque y ante la carencia de liderazgos fuertes en la derecha y el centro, sectores provenientes del partido del ex-presidente Juan Manuel Santos (un ex-uribista que se movió hacia posiciones menos radicales) buscaron confluir con el Pacto Histórico de Petro. Y, tras la victoria, operadores de campaña como Armando Benedetti se volvieron figuras claves del nuevo gobierno.

La inestabilidad de esa alianza pasó de ser un riesgo latente a una situación manifiesta. El Consejo de Ministros televisado del 4 de febrero, por una incomprensible decisión gubernamental, reveló las tensiones internas del gobierno ante centenares de miles de espectadores. Los reclamos de la vicepresidenta –y ex-ministra de igualdad– Francia Márquez, de la entonces ministra de Ambiente Susana Muhamad, del director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, y del director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, apuntaron a Benedetti y a la polémica Laura Sarabia, quienes hoy fungen como ministro del Interior y de Relaciones Exteriores, respectivamente. Benedetti es una figura explosiva y Sarabia es una joven funcionaria, de 31 años, con una meteórica carrera en el gobierno de Petro.

Esa tensión refleja la brecha constitutiva del gobierno. Por un lado, encontramos liderazgos que vienen de los movimientos sociales, como el de Francia Márquez, o que han tenido una larga cercanía con el primer mandatario, como son los casos de Muhamad, Rodríguez y Bolívar. En el otro flanco encontramos a Benedetti, un político camaleónico que fue alfil de Álvaro Uribe y luego congresista partidario de Juan Manuel Santos. A pesar de su sinuosos antecedentes, aterrizó en el petrismo como jefe de campaña. Sarabia fue una desconocida para la opinión pública hasta su sorpresiva entrada en el círculo íntimo del presidente. En dos años y medio pasó de asesora de un senador (Armando Benedetti) a jefa de despacho presidencial, para luego ser nombrada directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y, finalmente, ministra de Relaciones Exteriores.

La tensión entre esos bloques del gobierno se expresó en, al menos, tres cuestiones. El rol de Benedetti fue cuestionado en el Consejo de Ministros por graves acusaciones de violencia de género contra su esposa, asunto que motivó fuertes reclamos de altas funcionarias del Estado, como Márquez y Muhamad, y de los movimientos feministas que apoyaron a Petro en las elecciones. Por otro lado, a Benedetti se lo acusa de persistir en viejas prácticas clientelistas que desnaturalizan el discurso de renovación de la política de Petro. Fue señalado, por ejemplo, como el facilitador de un frustrado intento de financiación ilegal de la campaña presidencial por un capo del contrabando. A Sarabia la han señalado por beneficiar a su familia gracias a su posición estratégica en la Casa de Nariño y por facilitar la acción de un lobista relacionado con pagos ilegales a instituciones prestadoras de salud. Varios funcionarios otrora cercanos a Petro, en especial la ex-ministra Muhamad, afirman que Sarabia cerró el acceso al presidente y entorpeció la adecuada coordinación dentro del Ejecutivo.

Cabe señalar que estas tensiones internas acompañan al gobierno desde su inicio. El primer gabinete ministerial tuvo una corta duración debido a los debates programáticos entre esos dos bloques. No obstante, parece que en las últimas semanas ha habido un cambio cualitativo. Al inicio del gobierno, Petro mostró preferencias por los funcionarios más cercanos a su proyecto político y al programa de gobierno, tal como lo reflejó en las recomposiciones periódicas del gabinete. Ahora respalda de manera incondicional a Benedetti, quien opera como el principal organizador político del gobierno, y sostiene a Sarabia como canciller de la República.

La competencia interna da la imagen de un gobierno marcado por intrigas palaciegas que debilitan su propia gobernabilidad. Curiosamente, algunas voces sugieren que esas fisuras son impulsadas por el propio Petro. «Al presidente le gusta vernos pelear. Pudiera tener una posición mucho más activa y no dejar que nos matemos unos a otros sin sentido», afirmó un ministro al diario El País. Tal vez esa actitud se ajusta a un rasgo de la personalidad del mandatario: su valoración de la lealtad personal como fuente principal de la delegación de responsabilidades. Esto puede explicar la constante rotación en un gabinete que, solo en la mitad de su gestión, ha tenido 52 ministros y 126 viceministros. No es casual que en el Consejo de Ministros marcara distancia con su gabinete, al afirmar que «el presidente es revolucionario pero el gobierno no». Esa actitud puede reforzar su figura, pero entorpece la construcción de un proyecto colectivo de larga duración.

Entre el Congreso y la calle

Las tensiones internas, las dificultades para contar con mayorías que permitieran aprobar en el Congreso las reforma laboral y de salud, así como la inminencia del debate electoral rumbo a 2026, motivaron en la primera semana de febrero el anuncio de un cambio de gabinete que, al final, no representó una modificación sustancial de la coalición de gobierno. Además, el presidente optó por incorporar nuevas caras pero sacrificando a funcionarios con mayor experiencia en carteras estratégicas, como Trabajo, Ambiente, Minas, Hacienda y Defensa.

El cambio en Defensa merece un comentario aparte. Petro nombró a Pedro Sánchez, un general de la Fuerza Aérea que debió renunciar para posesionarse como ministro. La última vez que en Colombia un militar dirigió esa cartera fue en 1991. Resulta paradójico que fuera un gobierno progresista el que se atreviera a cambiar una tendencia estable en los últimos 34 años: la dirección civil de la seguridad. No es casual que las principales organizaciones de derechos humanos criticaran el nombramiento y señalaran su preocupación por una posible «deriva militarista».

Benedetti se apuntó un triunfo temprano al lograr la aprobación de la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara de Representantes a inicios de marzo. Pero la alegría duró poco tiempo. A los pocos días, la mayoría de la Comisión VII del Senado anunció que hundiría el proyecto de reforma laboral, una derrota para los nuevos ministros del Interior y de Trabajo. Buscando contrarrestar esa maniobra, Petro convocó a una movilización popular paralela a ese debate legislativo y manifestó que llamaría a una consulta popular para que el pueblo decida sobre las reformas sociales, ante la negativa de la mayoría en el Congreso.

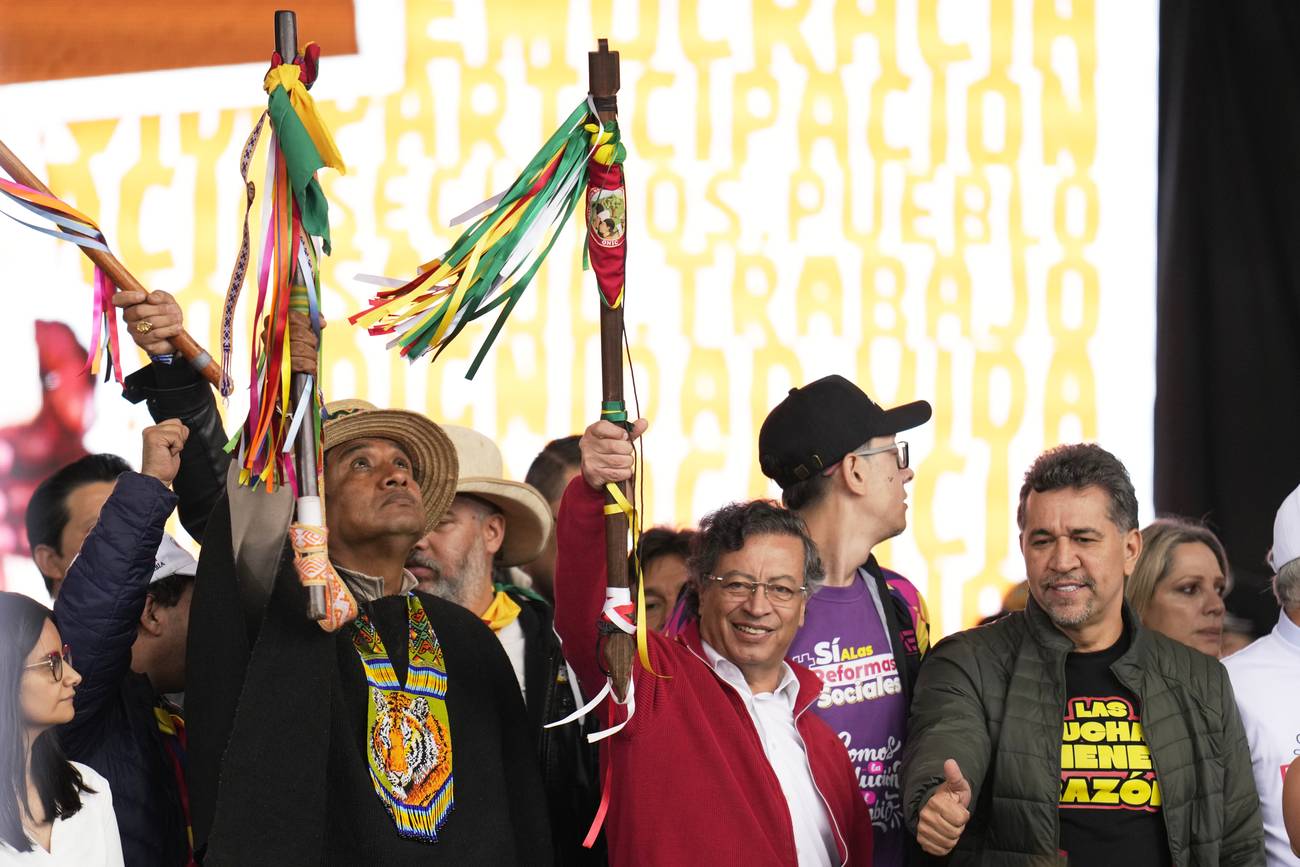

La movilización del 18 de marzo confirmó la capacidad de convocatoria del gobierno nacional, al articular una marcha exitosa en las calles, pero también demostró sus problemas ante el Congreso, pues no impidió que la reforma laboral se hundiera. Más que un pulso entre el Ejecutivo y el Legislativo, cuyo resultado estaba cantado, esa movilización fue el inicio de una campaña de agitación por la consulta popular en pro de las reformas promovidas por el gobierno.

La propuesta de consulta popular opera como la conjura de una oposición que ha bloqueado en el Congreso las iniciativas gubernamentales más importantes. El gobierno procura movilizar el descontento contra el Congreso y mantener el núcleo duro de apoyo que acompaña al oficialismo. Pero la propuesta de consulta desborda las reformas que la motivan, pues abre un escenario movilizador que coincide con el último tramo del gobierno para buscar mayor respaldo popular y facilitar algún tipo de convergencia de cara al escenario electoral de 2026.

La estrategia complementaria del gobierno consiste en aprobar algunos puntos de la reforma laboral por decreto, ante las negativas del Legislativo. Pero esa estrategia abre un debate jurídico sobre si los cambios prometidos en materia laboral pueden forjarse con normas que no tengan el rango de ley. No obstante, incluso si tuviera éxito en este propósito, queda el sinsabor de por qué se tardó tanto para usar sus propios canales institucionales en pro de lograr esos cambios. En un artículo publicado en mayo de 2023, sugerí que «al finalizar su primer año [el gobierno nacional] seguramente se planteará un cambio de estrategia, en la que perderá centralidad el trámite de leyes en el Congreso de la República» para hacer más énfasis en las atribuciones propias del Ejecutivo, incluida la facultad de emitir decretos reglamentarios. Dos años después, esos mecanismos han sido subutilizados y tardíos.

La propuesta de consulta popular refleja la capacidad política de Petro y su habilidad para enfrentar a sus rivales en entornos adversos. La consulta abre un escenario de movilización y de politización que procura una etapa de acumulación política previa a las elecciones. Sin embargo, la consulta también puede ser una caja de Pandora que le genere problemas al gobierno. La reglamentación de los mecanismos de participación en Colombia hace muy difícil que se pueda alcanzar el umbral de votos necesario para aprobar las reformas. Además, su aprobación debe pasar por el Congreso, un espacio que Petro no controla. Y lo más importante: le da una oportunidad a la oposición para articularse y tomar la iniciativa política.

¿Fracaso en la paz total?

El cambio en el Ministerio de Defensa ocurre en medio de la intensificación de enfrentamientos entre diversos grupos armados. Solo en la región de Catatumbo, territorio fronterizo con Venezuela, la ofensiva del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hoy conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) provocó la muerte de 76 personas (63 civiles, seis firmantes de paz [(miembros de grupos armados que dejaron las armas], cuatro menores de edad y tres líderes sociales), la desaparición de cinco firmantes de paz, el desplazamiento forzado de 55.659 personas y el confinamiento de 23.860. A su vez, un enfrentamiento entre el EMBF y el Bloque Amazonas -otra disidencia de las FARC- comandado por alias Iván Mordisco en el departamento del Guaviare, en el suroriente del país, dejó al menos 20 personas muertas. A mediados de febrero, una incursión de integrantes del ELN generó el desplazamiento de 70 firmantes de paz concentrados en la Nueva Área de Reincorporación Omaira Díaz, ubicada en Yondó, región del Magdalena medio, hoy en disputa entre el ELN, grupos disidentes de las FARC y los paramilitares del Clan del Golfo. En el suroccidente del país, el corregimiento de El Plateado sigue bajo control de las disidencias de las FARC, a pesar de la retoma prometida por el Ejército Nacional.

Esta oleada de violencia que ha marcado los primeros meses del año tiene dos factores comunes. La firma del Acuerdo de Paz de 2016 abrió nuevos flancos de guerra entre actores que, o bien pretenden copar territorios otrora controlados por las FARC, o bien buscan tener avances territoriales en un momento de reordenamiento de los actores de la guerra. Por otro lado, los diversos grupos armados se han sentado a la mesa de negociaciones con el gobierno nacional en el marco de la «paz total», la estrategia impulsada por Petro, que procuró negociar con la totalidad de los grupos armados más representativos.

La agudización de las tensiones armadas puede leerse como evidencia del fracaso de la política de solución al conflicto armado. Sin embargo, el gobierno afirma que varios procesos de paz avanzan en medio de las dificultades. La mesa con el EMBF comandada por alias Calarcá Córdoba, que opera en Meta, Guaviare y Caquetá, ha implementado acuerdos sobre titulación de tierras. La mesa con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, proveniente de las disidencias de las FARC y comandada por Walter Mendoza, logró superar el impasse generado por la detención de uno de sus negociadores. En los diálogos con los paramilitares de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada se avanzó en acuerdos sobre protección de las comunidades. Y en Buenaventura se ha mantenido la tregua entre las bandas criminales urbanas Los Shottas y Los Espartanos, y también avanzan los diálogos con Comuneros del Sur, grupo escindido del ELN.

En resumen, hay dos tendencias que marcan la política de paz. Por un lado, las mesas de diálogo continúan, en algunos casos con implementación de acuerdos, pero la confrontación armada se profundiza. Por otro, los diálogos han propiciado la división y dispersión de actores armados, lo que hace aún más difícil avanzar hacia una política integral de paz. La dispersión de actores en un contexto de disputas territoriales y tensiones armadas puede generar incentivos para el copamiento territorial y la búsqueda del control de recursos, situación que puede hacer cada vez más difícil avanzar hacia una política de paz más consistente y con resultados concretos.

La oposición

En dos años y medio del gobierno de Petro, la agenda de la oposición de derecha se ha centrado en bloquear los proyectos del oficialismo, antes que en defender un proyecto propio. Su férrea confianza en el modelo neoliberal y en la continuidad de la guerra como regulación de la política ha llevado a estos sectores a una estrategia de persistencia en el estorbo. En otras palabras, su proyecto consiste en el regocijo frente a los posibles fracasos del gobierno nacional. No obstante, tienen dos problemas asociados: su incapacidad para fusionarse en un proyecto único y la ausencia de un liderazgo articulador. No es casual que en varios momentos el comando de la oposición en el Congreso haya sido encabezado por los sectores de centro que han marcado distancias frente al gobierno, en especial en la Cámara de Representantes, con las vocerías de Catherine Juvinao, Jennifer Pedraza y Katherine Miranda.

El escenario de una consulta popular podría volver a barajar las cartas y propiciar una reorganización del espectro político opositor. Por un lado, se está gestando una alianza de partidos tradicionales en la que confluirían liberales, conservadores, el Partido de la U y Nuevo Liberalismo; alianza que buscaría articularse a pequeños partidos afines. El segundo actor en este espectro es Germán Vargas Lleras, cuyo partido se llama Mejor Vargas Lleras, una de las figuras más reconocidas de la derecha tradicional, quien a pesar de sus malos resultados electorales en el pasado hoy se presenta como un rostro que procura articular a diversos sectores opositores, tanto del empresariado como del poder político tradicional. El tercero es el bloque uribista representado por Centro Democrático, la principal fuerza de la oposición y la más significativa de la derecha extrema colombiana. Centro Democrático cuenta hoy con varias precandidaturas presidenciales avaladas por su máximo jefe, el ex-presidente Uribe. También está la precandidatura de Vicky Dávila, una reconocida periodista que se presenta como una suerte de outsider de extrema derecha, que busca emular los discursos del argentino Javier Milei y del salvadoreño Nayib Bukele. Finalmente, en el centro político que no se alinea con Petro se destacan el ex-alcalde de Medellín Sergio Fajardo y la ex-alcaldesa de Bogotá Claudia López, quienes seguramente procurarán levantar banderas contrarias a la polarización y se apoyarán en sus experiencias previas como gobernantes locales para jalar sus candidaturas.

La consulta popular sobre las reformas sociales podría darle a la oposición una posibilidad para construir una gramática común, para habilitar escenarios de coordinación que mermen sus diferencias y medir la capacidad de convocatoria de sus precandidatos presidenciales, pues les otorgaría la oportunidad de entrar en campaña de manera anticipada. Aunque, en teoría, resulte impopular movilizarse contra los derechos de la clase trabajadora, la experiencia de la victoria del «No» en el plebiscito por la paz de 2016 ha brindado lecciones que seguramente estarán dispuestos a retomar e incluso a potenciar, aprovechando el momentum «libertario» que hoy cautiva a los varones jóvenes de los sectores populares en varias partes del continente.

Cada uno de estos sectores tiene problemas objetivos. De resultar exitosa, la proyectada coalición de partidos tradicionales tendría el mayor músculo electoral, pero no contaría con una candidatura fuerte que unifique a todo el espectro. A pesar de su capacidad política, Vargas Lleras no controla todo el acumulado electoral de su partido, lo que podría traerle un fracaso similar al que vivió en 2018. El uribismo carga con los problemas judiciales de su líder natural, sus precandidaturas no logran despegar en las encuestas y tienen problemas para canalizar fuerza electoral en varias regiones, incluida Bogotá; además, la candidatura de Vicky Dávila debilita a sus candidatos. Esta puede aprovechar su condición de figura ajena al paisaje político tradicional, pero su inexperiencia en los debates públicos, su desconocimiento del Estado y su discurso extremista podrían ponerle un techo en su crecimiento.

Las candidaturas del centro político tienen el problema de cómo acumular en un contexto que tiende a polarizarse en dos bloques: un frente amplio de centroizquierda y una variedad de propuestas de derecha que buscan confluir. Aunque procuren crecer con su crítica hacia el gobierno, pueden perder puntos de su electorado más fiel si se alinean con los sectores de la derecha tradicional. En principio, esa situación puede debilitarlos. Sin embargo, el comportamiento de Fajardo y de López puede diferenciarse en su búsqueda de alianzas. Mientras el primero estaría dispuesto a generar una coalición amplia con los sectores más tradicionales, incluido Uribe, a López le costaría mucho más una alianza con una clase política tradicional a la que ha criticado y a la que ha denunciado por el vínculo de algunos de sus aparatos electorales con el paramilitarismo.

¿Y la izquierda post-Petro?

En el último tercio del gobierno, ya se puede decir que varias expectativas de sus partidarios han sido limitadas, incumplidas o bloqueadas por actores externos. El gobierno no ha logrado aprobar reformas sociales significativas ni impulsar el inicio de una transición hacia otro modelo económico; no vislumbra una ruta clara de sustitución de las economías del narcotráfico ni está cerca de cristalizar nuevos acuerdos de paz.

Ese resultado provisional depende de múltiples factores, entre los que se destacan la fragmentación interna del propio gobierno, que ha entorpecido la ejecución de sus políticas, pero también la virulencia de la oposición, que ha bloqueado iniciativas cruciales. Asimismo, estos resultados también se vinculan al freno a políticas estratégicas que impusieron las altas cortes –en especial, la Corte Constitucional–, así como al rebrote de la violencia derivada del incumplimiento del acuerdo de paz, de la acción estratégica de los actores armados y de los obstáculos en las negociaciones actuales.

A pesar de las dificultades, el gobierno no ha carecido de aciertos. Aunque todavía esté lejos de revertir la desigualdad histórica en la propiedad de la tierra, la política agraria ha facilitado acceso a la propiedad de campesinos, indígenas y afrocolombianos, ha actuado en casos emblemáticos de despojo y ha potenciado la organización de comités de reforma agraria en casi la mitad de los municipios del país.

Con una campaña electoral que arranca de manera anticipada, se abre la pregunta por el destino de la izquierda. La ausencia de precandidaturas fuertes en ese campo muestra un problema de relevo que debe atenderse (en Colombia no hay reelección presidencial). Además, el protagonismo de Benedetti y Sarabia revelan que buena parte del liderazgo gubernamental en estos años no ha dependido de la izquierda ni de los movimientos sociales que protagonizaron el estallido social. Por eso, es probable que la propuesta de frente amplio que hoy se agita desde el gobierno no sea encabezada por un liderazgo de izquierda, sino por uno de los aliados provenientes del poder tradicional.

Ese panorama obliga a la izquierda a redefinirse como proyecto de largo plazo que vaya más allá de las limitaciones y los logros del gobierno de Petro, que se pregunte por la defensa de valores morales e ideas de redistribución, reconocimiento, comunidad y transformación, y que aproveche la experiencia de formación de gestores dentro del Estado, pero que también sepa valorar la centralidad de los procesos populares al margen del Estado.