Ha aflorado de nuevo el legado político y teórico de Ernesto «Che» Guevara, asesinado en Bolivia a la edad de 39 años. Al tiempo que sigue vedado el acceso a no pocos de sus numerosos escritos, la última carta que le escribiera a Fidel Castro en vísperas de su salida definitiva de Cuba, el 25 de marzo de 1965, no se publicó hasta 2019, es decir, 54 años después.

Janette Habel y Michael Löwy, estudiosos de la Revolución cubana y del pensamiento del Che, analizan la obra de Samuel Farber sobre Ernesto Guevara, a la que consideran como «plagada de acusaciones falsas, inexactas y caricaturescas». Por una lectura del legado guevarista más allá de los reduccionismos.

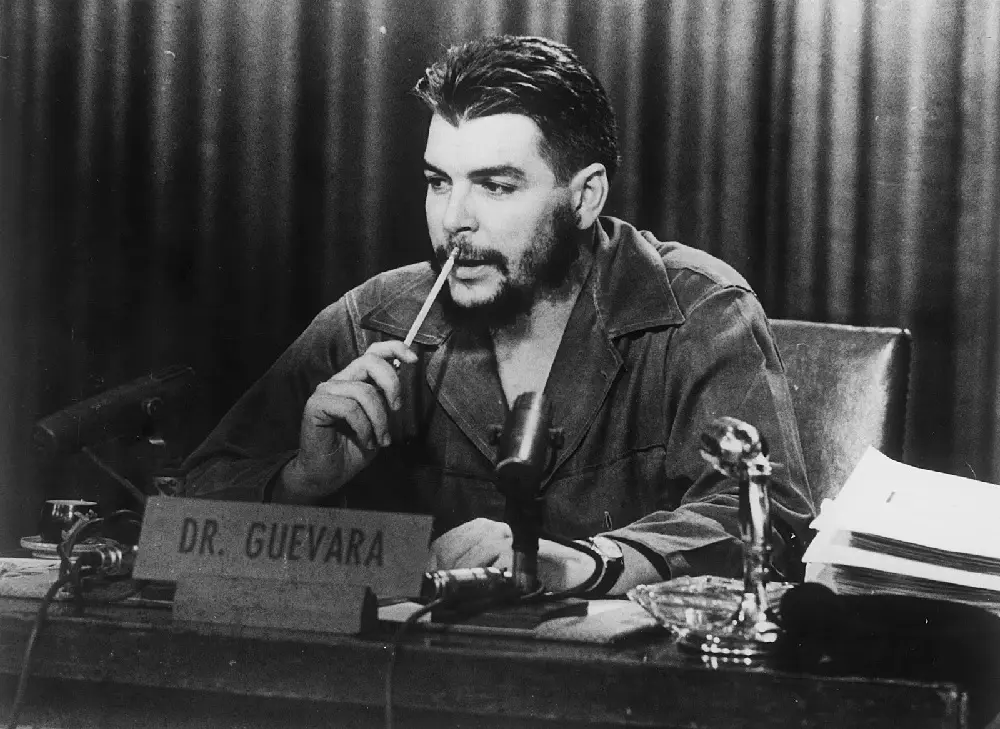

En ese contexto, ha aflorado de nuevo el legado político y teórico de Ernesto «Che» Guevara, asesinado en Bolivia a la edad de 39 años. Al tiempo que sigue vedado el acceso a no pocos de sus numerosos escritos, la última carta que le escribiera a Fidel Castro en vísperas de su salida definitiva de Cuba, el 25 de marzo de 1965, no se publicó hasta 2019, es decir, 54 años después. Más que de una carta, en realidad se trata de un documento analítico de gran envergadura. En octubre de 1965, durante la presentación nominal del nuevo Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) —en el que no figuraba Ernesto Guevara—, Fidel Castro dio lectura a una carta de despedida del Che, sin que en esa ocasión hiciera referencia alguna a esa otra, mucho más extensa. En esta última, calificada por Guevara de «crítica constructiva», se hace sin ambages un análisis de los desórdenes económicos y organizacionales que afectaban el cuadro general del país en aquellos primeros años de revolución y se arroja luz sobre las concepciones políticas del Che respecto de la economía de la transición al socialismo y sus discrepancias con el sistema soviético.

Seis décadas después, Cuba ya no es la misma. Pero los últimos escritos del Che, con su crítica del régimen soviético y su concepción ética del ejercicio del poder, resuenan entre las nuevas generaciones que se cuestionan el pasado. En contraste, la mayoría de los opositores al régimen impugnan al Che y desfiguran su legado. En ese empeño no se encuentran solos. Otros, desde la izquierda, les tienden una mano.

A continuación reseñaremos Che Guevara. Ombres et lumières d’un révolutionnaire [Che Guevara. Sombras y luces de un revolucionario] (París, Ed. Syllepse, 2017), de Samuel Farber, quien se presenta como crítico «marxista» de Guevara. No es que no sea perfectamente legítimo examinar los errores o limitaciones de Guevara. Pero la obra de Farber, por el saldo en general negativo de su evaluación, está plagada de acusaciones falsas, inexactas y caricaturescas. El libro, publicado inicialmente en 2016 en inglés y en 2017 en francés, insiste principalmente en las «sombras» y muy poco en las «luces».

La Revolución cubana nació en unas circunstancias históricas y geopolíticas peculiares que hicieron posible la victoria de un proceso revolucionario imprevisto en un país —una isla— en que no se esperaba que ello ocurriera: a 90 millas del flanco sur de los Estados Unidos, en pleno Mediterráneo americano, donde el fatalismo geográfico parecía vedar toda posibilidad de emanciparse de la tutela estadounidense. Sin embargo, fue en esa isla donde tuvo lugar la primera revolución socialista del continente —en sus orígenes, una rebelión armada contra la dictadura de Batista—, en ese «extremo occidente» latinoamericano. La especificidad del proceso revolucionario cubano, la organización de una guerra de guerrillas acompañada de insurrecciones cívicas, su radicalidad, la envergadura del apoyo popular que recibió y la originalidad de un liderazgo aparentemente inclasificable desde el punto de vista ideológico hacen de ese proceso un caso singular en la historia de las revoluciones. Es menester situar a la Revolución cubana en su propia perspectiva histórica, en lugar de remitirla a las invariantes de «un marxismo clásico» que existiría en todo tiempo y lugar.

La de Cuba fue «una rebelión contra (…) los dogmas revolucionarios», escribió el Che. Revolución que vino a hacer valer la predicción del gran marxista latinoamericano José Carlos Mariátegui, quien escribió que el socialismo en América Latina no debía ser «calco y copia» sino «creación heroica». En cuanto a Lenin —a quien Samuel Farber se remite como referente del «marxismo clásico»—, escribió lo siguiente en Cartas desde lejos: «Si la revolución triunfó tan rápidamente y —aparentemente, para quienes se contentan con una mirada superficial— de manera tan radical, fue sólo porque, debido a una situación histórica en extremo original, se unieron, en forma asombrosamente “armónica”, corrientes absolutamente diferentes, intereses de clase absolutamente heterogéneos, aspiraciones políticas y sociales absolutamente opuestas.» Análisis que podría aplicarse, un siglo después, palabra por palabra, a la Revolución cubana.

Como señala el escritor francés Robert Merle, quien a principios de los años 60 del pasado siglo permaneció en La Habana mientras realizaba investigaciones, «entre los reclutados por el Movimiento después del Moncada ocuparán un lugar muy importante los campesinos, una vez que [el Movimiento] logre establecerse en la Sierra Maestra. Por eso llama tanto más la atención el hecho de que antes del Moncada el movimiento fuera casi totalmente proletario». Añadamos que en Cuba son históricos los vínculos de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) con el movimiento obrero, lazos que se remontan a la época de la llamada revolución «del treinta» que puso fin a la dictadura de Gerardo Machado y marcó la entrada en la escena política cubana del entonces sargento-taquígrafo Fulgencio Batista. En diciembre de 1955, la FEU había apoyado activamente la huelga de los trabajadores bancarios, así como la gran huelga de los trabajadores azucareros.

Por último, Farber parece ignorar la trayectoria ideológica recorrida por Fidel Castro. Ya en 1953-1954, mientras se encontraba en la cárcel, se refiere a Marx y define una estrategia y un pensamiento políticos que nada tienen de «pequeño burgués». Cita El 18 Brumario de Luis Bonaparte —«un trabajo formidable»— y escribe que en éste «Karl Marx ve el resultado inevitable de las contradicciones sociales y la pugna de intereses (…) Desde aquí termino de forjar mi visión del mundo»— concluye. No obstante, Farber insiste en sostener que la revolución «fue llevada a cabo por un movimiento multiclasista bajo un liderazgo compuesto por desclasados».

Como suele ocurrir, en cada momento histórico, cada generación se forja un instrumento político diferente. Es lo que ocurrió con el M-26-7. La incomprensión de que da muestras Farber proviene de su visión dogmática —podría decirse que hasta pobre— de las premisas del Movimiento 26 de Julio, de sus orígenes, de su orientación, de su líder Fidel Castro y de la influencia política que junto con éste ejercería un argentino, Ernesto Guevara, a quien aquel conocería en México. Pero a esos calificativos añade Farber una falsedad: «Guevara […] en cambio, se formó en el legado político de un marxismo estalinizado» y «sus miras revolucionarias eran por tanto irremediablemente (sic) antidemocráticas». Ahora bien, nada en la infancia del Che, en su círculo familiar, en su trayectoria, guarda relación alguna con ningún «marxismo estalinizado». Su viaje en motocicleta a los 23 años junto con Alberto Granado da fe de la evolución de su pensamiento político y de su radicalización, itinerario que culminará con su experiencia del fracaso de la revolución en Guatemala, las lecciones que extrae de la acción del Partido Comunista guatemalteco y sus intercambios con su compañera peruana Hilda Gadea, cercana a los círculos trotskistas de Perú. Como señala Gadea, hablando del Che, «su verdadera transformación se inició [en Guatemala], a pesar de que [para el momento en que fue derrocado el gobierno del Presidente Arbenz] él tenía ya una buena formación teórica marxista». Así lo confirma el exdiplomático cubano Raúl Roa Kourí: «Por esa época [en Guatemala], el Che poseía ya una formación política de avanzada; sobre todo, convicciones claras respecto a la raíz de nuestros males en la explotación imperialista y la dominación de una burguesía extranjerizante y dependiente (…) Puede decirse que, en lo fundamental, su pensamiento se orientaba hacia el marxismo desde esa época. Admiraba la Revolución de Octubre y conocía el leninismo.» Tras su encuentro con Fidel Castro y el M-26-7, el Che se compromete por primera vez con un movimiento político. Hasta entonces no había sido miembro de ningún partido comunista.

En México, se entrena junto a los demás miembros del M-26-7. Fidel Castro se dispone a desembarcar en las costas cubanas en noviembre de 1956 para organizar el derrocamiento de la dictadura. El desembarco no se producirá ni en la fecha ni en el lugar previstos y se saldará con la pérdida de numerosas vidas. Entre quienes logran sobrevivir se cuenta Guevara. Tenía 28 años cuando se inició la lucha armada en la Sierra Maestra y no conocía Cuba. Más tarde escribiría: «Con ese espíritu inicié la lucha: honradamente sin esperanza de ir más allá de la liberación del país, dispuesto a irme cuando las condiciones de la lucha posterior giraran hacia la derecha (…)». Cuando llegó por primera vez a La Habana en diciembre de 1958, como comandante del Ejército Rebelde, coronado por el halo de sus impresionantes victorias militares, Ernesto Guevara tenía 30 años. Venía de compartir con Fidel Castro dos años de lucha en la Sierra Maestra, dos años de reflexión e intercambio. Su pensamiento está en plena evolución. Se declara marxista y cree durante un breve período que podría encontrar en los países del Este, «detrás de la llamada cortina de hierro», referencias útiles para la construcción de otra sociedad. Las desilusiones no tardarían en llegar, ni tampoco las críticas.

En 1960, escribió: «[A Fidel Castro] lo seguíamos, éramos un grupo de hombres con poca preparación política, solamente una carga de buena voluntad y una ingénita honradez.» En cuanto a la citada carta en la que se refería a los países situados «detrás de la llamada cortina de hierro», pronto cambiaria de opinión. Más tarde mencionaría su errónea percepción inicial de Fidel Castro, a quien habría considerado entonces «un auténtico líder de la burguesía de izquierda», cuyas convicciones y cuya visión estratégica antimperialista habría subestimado en medio de un proceso que desembocaría en una revolución «herética».

Discrepamos de esa positiva evaluación del papel desempeñado por el viejo Partido Comunista estalinista en Cuba. Tras la victoria revolucionaria de 1959, el PSP se opuso firmemente, en nombre de la doctrina estalinista de la revolución por etapas, al giro socialista de la Revolución cubana. Bastará un ejemplo para ilustrar esa actitud: en agosto de 1960, cuando el gobierno revolucionario cubano comenzó a intervenir empresas y a expropiar a los grandes propietarios cubanos, en un incipiente giro anticapitalista, he aquí lo que Blas Roca —no una «figura importante», sino el secretario General del PSP— dijo en la VIII Asamblea Nacional del Partido:

Pero eso no es todo. Por esa misma época, el PSP publicaba un panfleto titulado Trotskismo: Agentes del imperialismo, en que proclamaba:

Citas que ilustran lo lejos que se encontraba el PSP —como otros tantos partidos comunistas latinoamericanos— de grandes marxistas del continente como Mariátegui.

Esos juicios se inscriben en una continuidad política. Ya en un artículo de Carta Semanal, la revista del PSP, publicado el 3 de septiembre de 1953, es decir, cinco semanas después del asalto al cuartel Moncada, cuando decenas de jóvenes habían sido asesinados por la policía de la dictadura, el PSP condenó públicamente la acción de los asaltantes en estos términos:

Para ilustrar la manera en que se concebía ese nuevo partido, cabe recordar las palabras de un instructor político del PSP, Gaspar Jorge García Galló, en las que se proclamaba la supremacía duradera del PSP y de sus cuadros sobre el Movimiento 26 de Julio, lo cual habría de generar numerosas tensiones. En un discurso dirigido a militantes del partido en la Escuela de Instrucción Revolucionaria Leoncio Guerra, titulado «El Partido del proletariado y del pueblo», García Galló recordaba el hecho de que el 26 de Julio no era un partido marxista-leninista que se rigiera por normas leninistas de organización y que en su seno coexistían varias corrientes y fracciones de derecha, de centro y de izquierda, aunque todos aceptaran el liderazgo de Fidel. En cuanto al acercamiento entonces en marcha entre las tres corrientes políticas —el M-26-7, el PSP y el Directorio Revolucionario— agrupadas en las ORI, destinadas a fundar el futuro partido único, García Galló anticipaba las normas de funcionamiento del nuevo partido: sus miembros debían ser disciplinados, seguir las orientaciones recibidas como un soldado cumplía las órdenes de sus superiores y luchar sin cuartel contra todo tipo de actividad fraccional. Será esa concepción, heredada del estalinismo, la que se imponga durante la formación del futuro PCC, a despecho del pluralismo político inicial. Sus vínculos con la URSS propiciarán que el PSP se haga con el control del aparato burocrático y explican las numerosas crisis que surgieron y que marcaron la primera década revolucionaria. Las normas de funcionamiento del PCC no volverán a sufrir cambios. Y Fidel Castro terminará por adaptarse a la situación. El Che se distanció cada vez más del control ejercido por el PSP y de la influencia cada vez mayor de las concepciones soviéticas en los planos económico, político y cultural.

En los años 30, el Partido Comunista de Cuba, antecesor del PSP y fiel discípulo de Moscú, había aceptado sin reservas las consignas de la III Internacional sobre el «socialfascismo» y la lucha de «clase contra clase», lo que lo condujo, como a los demás partidos comunistas del subcontinente a adoptar una política sectaria y estéril y a rechazar toda colaboración con otras fuerzas políticas de izquierda. Los comunistas cubanos, por ejemplo, no participarían en las luchas que derrocaron a la dictadura de Machado.

¿Es posible encontrar algo similar en Guevara? ¿Consideraba éste que las dictaduras militares de América Latina, apoyadas por el imperialismo, no eran el principal adversario que combatir? ¿Definía a los partidos socialistas —por ejemplo, en Chile o Argentina— como al principal enemigo? ¿Utilizó alguna vez el término «socialfascismo» para referirse a socialdemócratas o reformistas?

El Tercer Período del estalinismo no constituyó un «giro a la izquierda» en política exterior sino un período de brutal represión de la disidencia, en que miles de opositores comunistas, entre ellos Trotsky, sus compañeros y sus partidarios fueron enviados a campos de concentración en Siberia y, a veces, asesinados. También fue ese el período en que se exterminó a millones de campesinos acusados de «kulaks». ¿Alguna similitud con Guevara?

¿Son las opiniones del Che sobre economía política equiparables con las de la industrialización soviética a marcha forzada de 1929-33? Recordemos que Ernest Mandel, economista marxista, visitó Cuba en 1964 invitado por Guevara y que Mandel había escrito un artículo en que apoyaba las posiciones del Che en el debate económico que entonces tenía lugar en Cuba. Al parecer, Mandel no era consciente de que las de Guevara eran opiniones propias… del estalinismo del Tercer Período. Por otro lado, otro economista marxista, Charles Bettelheim, había criticado duramente las tesis de Guevara, calificándolas de heréticas y de «no marxistas» por estar en contradicción con… las teorías económicas de Stalin.

Según Farber, «el estalinismo del Tercer Período, el maoísmo y el guevarismo mantenían una postura más agresiva y revolucionaria hacia el capitalismo, como parte de su intento por extender su forma de dominación de clase más allá de sus propios países». Desde luego, el «internacionalismo» del discurso estalinista durante el Tercer Período, o del maoísmo en los años 60 o 70, no era más que un instrumento al servicio de los intereses de las burocracias soviética y china, respectivamente. ¿Cabe hacer extensiva esa actitud al internacionalismo de Guevara? ¿Es de alguna pertinencia para sus intentos revolucionarios internacionalistas en el Congo o en Bolivia, que en ambos casos culminaron en la derrota? ¿A qué intereses burocráticos servía cuando, en cuanto argentino, decidió unirse a los revolucionarios cubanos en 1956?

Para concluir sobre esta cuestión, nada impide hacer un examen crítico de las posiciones de Guevara, cosa que él mismo alentaba en sus debates con sus colaboradores del Ministerio de Industrias. Pero la analogía artificial, por no decir calumniosa, con el estalinismo del Tercer Período es la forma más segura de pasar por alto lo esencial. No sólo no podemos identificar al Che con las razones que condujeron al fracaso de la Unión Soviética, sino que, además, un cuarto de siglo antes de la desaparición de la URSS y de la caída del Muro de Berlín, el Che previó la crisis y el colapso del régimen soviético y avizoró la restauración del capitalismo en la Unión Soviética y en los países del Este europeo.

El gran debate de 1963 y 1964 en el Ministerio de Industrias, que dirigía el Che, versaba en lo fundamental sobre la construcción del socialismo y la planificación y organización de la economía durante la transición al socialismo en una isla pequeña y dependiente, sometida a las presiones del mercado internacional, cuyo desarrollo se veía obstaculizado por un drástico embargo económico y comercial impuesto por la primera potencia económica mundial. Más allá del debate teórico sobre la persistencia de categorías mercantiles y de la ley del valor durante el período de transición, en el seno del gobierno cubano iban a surgir distintos enfoques políticos, al tiempo que en los años sesenta los economistas soviéticos Evsei Liberman y Vadim Trapeznikov presentaban propuestas de reformas económicas basadas en el mercado. Tras observar la ineficacia de los métodos de gestión utilizados en la URSS, Liberman y Trapeznikov sometieron a crítica la planificación basada en normas imperativas que ellos consideraban demasiado restrictivas. Para remediarlo, propusieron que entre los criterios de la buena gestión empresarial se reintrodujera la ganancia.

El debate tuvo lugar en La Habana paralelamente con la introducción de esas reformas en la URSS. La isla se enfrentaba entonces a la necesidad de redefinir una estrategia de desarrollo económico y social ante el reto de la inserción en una economía capitalista globalizada. A ello se sumaba la dificultad —escribió entonces Ernesto Che Guevara— de que, «empezábamos todos nosotros el aprendizaje de esta marcha hacia el comunismo», al mismo tiempo que «la economía política de todo este período [de transición] no se había creado».

Samuel Farber consagra más de 20 páginas de su libro a ese debate económico. Para empezar, afirma que «el Che llegó a concebir el socialismo sobre la base de la planificación económica centralizada y del rechazo de la competencia y la ley del valor». Sólo que Farber no ha leído bien los escritos del Che, quien, por el contrario, al respecto de la aplicación de la ley del valor en el socialismo, y en respuesta a un artículo de Alberto Mora titulado «En torno a la cuestión del funcionamiento de la ley del valor en la economía cubana en los actuales momentos», expresó:

Lejos de las afirmaciones de Farber, he aquí los comentarios matizados de uno de quienes se opuso al Che en aquel debate, el exministro Carlos Rafael Rodríguez, quien subrayó la complejidad de la polémica: «La teoría de eliminar la ley del valor no la planteaba el Che como absoluta, esto es interesante recordarlo, puesto que nosotros admitimos la vigencia de la ley del valor a ciertos efectos. Él decía que la ley del valor no podía ser rectora de la actividad económica, que nosotros teníamos condiciones creadas por el socialismo para manipular la ley del valor, para utilizarla en beneficio del socialismo. Creo que esto es importante (…) Porque, efectivamente, no se trata, como algunos de los defensores del cálculo económico de aquel período trataron de establecer, de la defensa absoluta de la vigencia de la ley del valor y de la inevitabilidad del mercado, sino de la utilización de la ley del valor bajo control, tomando en cuenta fundamentalmente los elementos impuestos por la responsabilidad de la economía de nuestros tiempos, en nuestro país».

Farber lanza acusaciones contra concepciones atribuidas por otros al Che, sin primero corroborarlas. Señalaremos tres.

«Su crítica del mercado capitalista y de la competencia, que tienden a cosificarlo todo, y su elogio del compromiso altruista con la colectividad, sientan las bases de una utopía reaccionaria que trata de emular formaciones sociales precapitalistas». ¿En qué lugar podemos encontrar en Guevara referencia alguna a «formaciones precapitalistas»? ¿En qué sentido los pronunciamientos del Che en contra del mercado capitalista y en favor del compromiso altruista son «una utopía reaccionaria»? Farber no ofrece ninguna explicación ni cita ningún texto del Che en apoyo de tan extraña acusación. José Carlos Mariátegui, en los años 20 del pasado siglo, solía referirse al colectivismo de las formaciones precapitalistas y consideraba que el ayllu tradicional —comunidad rural precolombina— podía ser un punto de partida para la movilización de los campesinos en un movimiento socialista moderno. No obstante, Mariátegui no era ningún «reaccionario», si bien algunas de sus opiniones fueron tildadas de similares a las de los «populistas» (narodniki) por los estalinistas. No sabemos si Guevara compartía esas ideas de Mariátegui, pero sólo los estalinistas podían haberlas considerado propias de una «utopía reaccionaria».

Según Samuel Farber, en sus Apuntes críticos sobre el manual soviético de economía política, al referirse a las prioridades económicas, Guevara «[da] a entender que ello sería decidido exclusivamente por el Partido Comunista en el poder». Sólo que en sus Apuntes críticos, mantenidos en secreto por las autoridades cubanas hasta principios de la década de 2000, el Che escribía exactamente lo contrario cuando sostenía que el plan debía concebirse «como una decisión económica de las masas, conscientes de su papel (…). Sе ha visto una cosa fundamental, algo que era elemental, la importancia, el entusiasmo que tiene la gente cuando sabe que va a elegir a sus representantes». En esa misma línea, Farber acusa a Guevara de «evitar y rechazar la elección por el pueblo de sus representantes». Esa lectura inexacta queda desmentida por la crítica que hace Guevara de los sindicatos y de la intervención del Partido:

E insiste:

También criticó a la burocracia sindical que se había creado y que no quería volver a trabajar con las manos y subrayó que «el trabajo de la C[entral de] T[rabajadores de] C[uba] ha dejado mucho que desear en los últimos tiempos». La relación entre el socialismo y el hombre ocupaba el centro de sus preocupaciones. Decir que a los ojos de Guevara correspondía exclusivamente al Partido Comunista en el poder adoptar las más importantes decisiones económicas es faltar a la verdad.

Para Farber, en escritos del Che como El socialismo y el hombre en Cuba, «reina un silencio ensordecedor (…) sobre el aumento sustancial de los bienes de consumo y, de manera más general, sobre la elevación del nivel de vida del pueblo». El propio Farber contradice esa afirmación. Varias decenas de páginas antes, observa que, como Ministro de Industrias, Guevara se había propuesto «aumentar en más del doble el nivel de vida de los cubanos en sólo cuatro años». Si bien es cierto que, como Guevara admitió más tarde, ese plan no era realista, queda demostrado que «el aumento sustancial de los bienes de consumo» no era algo que estuviese en absoluto fuera de su concepción del socialismo («el guajiro también aspira a tener televisión», apunta). Del mismo modo, conforme a su costumbre de reconocer los errores cometidos, reiteró la necesidad de vivienda para los cubanos y lamentó que la construcción de viviendas no dejara de disminuir, con lo cual estaba haciendo una crítica implícita a los errores de planificación y a las decisiones de otros ministerios. Cabe señalar, de paso lo decisiva que es la planificación para el Che, extraña preocupación para una mente «bohemia».

«A mediados de 1961, [Guevara] anunció, en nombre del gobierno revolucionario, un plan económico cuatrienal muy poco realista cuyos objetivos eran fantasiosos», escribe Samuel Farber, a modo de ilustración del «voluntarismo» del Che. Pasemos por alto el hecho de que esa decisión se había adoptado «en nombre del gobierno» encabezado por Fidel Castro, alguien que no se dejaba imponer decisiones con las que no estuviese de acuerdo, sobre todo teniendo en cuenta que el intento de industrialización rápida que se hizo al principio de la Revolución respondía al compromiso contraído el propio Fidel en 1953, en su discurso La historia me absolverá y, luego, por la dirección del M-26-7 en la Sierra Maestra, de romper con la dependencia histórica del monocultivo de la caña de azúcar. No obstante, la dirección revolucionaria había subestimado los obstáculos que terminaría enfrentando para romper con décadas de vínculos de subordinación económica, vínculos documentados por numerosos autores, entre ellos los historiadores cubanos Ramiro Guerra y Manuel Moreno Fraginals.

Llevado por su ímpetu, Samuel Farber compara el plan que atribuye a Guevara «con el Gran Salto Adelante [en la China de Mao-Tse Tung]», campaña que trajo como resultado «la hambruna y la muerte de millones de personas». Una vez más, Farber señala con el dedo a Guevara y lo responsabiliza por el desastre agrícola que se produjo en los años 60, al tiempo que ignora las responsabilidades del propio Fidel Castro, como en su momento hubo de poner de relieve René Dumont. El verdadero desastre agrícola sería causado por el fracaso del plan de cosechar 10 millones de toneladas de azúcar durante la zafra de 1970, objetivo vinculado a acuerdos con Moscú a los que el Che era ajeno.

En 1964, durante una discusión con sus camaradas del Ministerio de Industrias, a punto de ser destruidos los libros de Trotsky (entre ellos La revolución permanente), Guevara reafirmó: «Tenemos que tener la suficiente capacidad como para destruir todas las opiniones contrarias sobre [la base d]el argumento o si no dejar que las opiniones se expresen. Opinión que haya que destruirla a palos es opinión que nos lleva ventaja a nosotros (…). No es posible destruir las opiniones a palos y precisamente es lo que mata todo el desarrollo, el desarrollo libre de la inteligencia». Esas declaraciones son tanto más significativas cuanto que confirmaban sus discrepancias con los trotskistas. En 1965, en vísperas de su salida de Cuba, hizo sacar de la cárcel al trotskista cubano Roberto Acosta Echevarría, a quien, después de darle un abrazo, se dirigió en términos similares: «Acosta, las ideas no se matan a palos». En el Ministerio de Industrias, las asambleas de balance y de análisis de la situación daban paso a desencuentros y polémicas, que se reproducen en el libro de su viceministro Orlando Borrego. En ese mismo ministerio, el Che le dio acogida a Alberto Mora, exministro de Comercio Exterior y uno de sus adversarios en el debate económico.

El 29 de septiembre de 1963, en su discurso de clausura del Primer Encuentro Internacional de Profesores y Estudiantes de Arquitectura, Guevara expuso claramente su criterio:

El testimonio del poeta Heberto Padilla resulta revelador. De regreso de un viaje a la URSS, dio rienda suelta a sus críticas y desilusiones durante un encuentro con Guevara, quien le dio la razón: «Porquería sé que es todo aquello, lo pude ver por mí mismo». Ante las preocupaciones del poeta, quien buscaba trabajo en el periodismo, le advirtió: «Los tiempos no son buenos para hacer periodismo». Y le aconsejó que abandonara la idea y se fuese a trabajar al Ministerio de Comercio Exterior, cuyo titular era entonces Alberto Mora. Tiempo después, en 1971, Padilla cayó víctima de un juicio estalinista y se vio obligado a hacerse una autocrítica pública.

Farber intenta por todos los medios hacer entrar al Che en el molde estalinista. Para ello, privilegia —entre otras— fuentes como la provistas por Jorge Castañeda, adversario declarado de la Revolución cubana y detractor del Che, para afirmar que, desde su paso por Guatemala, «Guevara se había identificado estrechamente con Joseph Stalin» y que esa «identificación con Stalin se mantendría». Es cierto que en una carta de 1953 dirigida a su tía, durante su viaje iniciático por América Latina, Guevara elogiaba al «camarada Stalin», pero el hecho de que nunca hubiese llegado a afiliarse a ningún partido comunista, ni en Guatemala ni en México —como reconoce el propio Farber— demuestra la escasa importancia de un episodio que data de la época en que el Che tenía 25 años. De ahí a hacer de Guevara un estalinista, media un largo trecho, que Samuel Farber, «marxista clásico», desanda sin vacilar.

De hecho, como recuerda Luis Simón, intelectual afiliado al M-26-7, cuando conoció a Guevara en septiembre de 1958, en medio de la lluvia y los mosquitos, éste le pidió en préstamo la obra de Merleau-Ponty Existencialismo y marxismo y, al girar la conversación hacia temas de política internacional, la emprendió cáusticamente contra el estalinismo y la masacre de Budapest. En sus Apuntes críticos, Guevara subrayó que «el tremendo crimen histórico de Stalin» consistió en «haber despreciado la educación comunista e instituido el culto irrestricto a la autoridad».

Samuel Farber acusa también a Guevara de haber sido un comunista —aunque «honesto»— represivo, comparable con el revolucionario ruso Felix Dzerzhinsky. A ese respecto, escribe: «Tal vez (sic) quepa establecer un paralelismo entre Guevara y Felix Dzerzhinsky (…) Si bien, como jefe de la Cheka [policía política soviética], era conocido por sus acciones represivas, a menudo arbitrarias, a Dzerzhinsky se lo consideraba una persona honesta y un comunista». ¿Acaso alguna vez dirigió Guevara algún órgano de policía política comparable a la Cheka soviética de Dzerzhinsky, quien fuera responsable de la ejecución de miles de opositores, entre ellos de izquierda (anarquistas, eseristas de izquierda, etc.)?

Siguiendo la misma línea, para Farber sus «opiniones estaban lejos de la filosofía ‘humanista’ que le atribuyen algunos de sus partidarios. Durante sus días en la Sierra [Maestra], Guevara se opuso a la muy eficaz táctica de devolución de prisioneros empleada por Fidel Castro». Farber extrae esa «información» del libro de Castañeda, autor de una biografía hostil y acerba del Che. En su bibliografía, a menudo Farber privilegia los escritos de opositores a la Revolución en detrimento de numerosos testimonios de combatientes de la Sierra y de quienes acompañaron al Che en el Ministerio de Industrias hasta su salida de Cuba en 1965. ¡Pero la realidad es exactamente lo opuesto de lo que afirma Farber! Así, en su manual La guerra de guerrillas, proclama Guevara: «(…) mientras no haya bases considerables de operaciones y lugares inexpugnables, no hacer prisioneros. Los sobrevivientes deben ser dejados en libertad. Los heridos deben ser cuidados con todos los recursos posibles en el momento de la acción». Fue esa también su práctica como comandante guerrillero en Bolivia. En su diario en Bolivia escribió: «Se tomaron prisioneros dos nuevos espías; un teniente de carabineros y un carabinero. Se les leyó la cartilla y fueron dejados en libertad». El propio Farber se ve obligado a admitir que el Che se opuso a que se ejecutara a Huber Matos —opositor anticomunista condenado a 20 años de prisión— e incluso a su encarcelamiento. Guevara se habría puesto en contacto con la familia de Matos y les habría sugerido que apelaran la sentencia judicial, según el testimonio del propio Matos tras su excarcelación.

Otro testimonio, hecho público en Francia por Luis Alberto Lavandeyra, exguerrillero que había sido miembro de la columna del Che en la Sierra Maestra, resulta ilustrativo de la ética del Che y de su respeto por la vida durante la batalla de Santa Clara:

Estamos ante una reflexión —en pleno combate— que obedece a consideraciones éticas. A diario, el Che se planteaba cuestiones de carácter ético. Una actitud política constante que mantendrá en Bolivia, donde dejará en libertad a los soldados hechos prisioneros.

De regreso en La Habana, el 14 de marzo de 1965, le escribe a su madre que se va por un mes al interior del país a cortar caña de azúcar, lo que causó incomprensión entre sus colaboradores más cercanos. Como señala René Dumont, en realidad, repudiado, Guevara ya había dimitido, muy discretamente, de su puesto de ministro.

Esa decisión fue resultado del aumento de las tensiones entre La Habana y Moscú, en las que el Che tuvo un papel protagónico. Durante su último viaje a la URSS había sostenido, según sus propias palabras, varios debates científicos con estudiantes y economistas soviéticos invitados a la Embajada de Cuba. El discurso pronunciado por el Che en Argel, durante el Segundo Seminario Económico de Solidaridad Afroasiática, fue el punto culminante de la expresión pública de sus desacuerdos, a los que se referirá en la carta a Fidel Castro que no se publicaría hasta 2019, tres años después de la muerte de este último.

Tras el fracaso de su misión en el Congo, el Che le escribe a Fidel para disuadirlo de enviar refuerzos, regresa clandestinamente a Cuba y, finalmente, abandona la isla en 1966 rumbo a Bolivia. La elección de los lugares y los preparativos organizativos y políticos se hicieron al más alto nivel de la dirección cubana.

Según afirma Samuel Farber, «la fuerza expedicionaria del Che en Bolivia fue incapaz de forjar una relación eficaz de apoyo con la izquierda boliviana». Sin embargo, la afirmación de Farber se ve categóricamente desmentida por varias declaraciones de sindicatos de mineros y organizaciones políticas de izquierda, excepción hecha del Partido Comunista de Bolivia (PCB), pero no de su organización juvenil. Según aseguraba Guillermo Lora, secretario General del Partido Obrero Revolucionario (POR) en una entrevista con el periodista mexicano Rubén Vásquez Díaz:

A la pregunta de Vásquez Díaz de si el POR estaba listo para enviar hombres a la guerrilla, Lora respondió afirmativamente sin vacilar: «Hombres también, sí».

La otra organización trotskista afiliada a la IV Internacional (el POR de González Moscoso) había enviado a militantes a entrenarse en Cuba para unirse a la guerrilla boliviana. Se quedaron varados en la isla, sin poder salir del país para unirse a los guerrilleros.

En 1967: San Juan a sangre y fuego, los bolivianos Carlos Soria Galvarro, José Pimentel Castillo y Eduardo García Cárdenas relatan ese momento crucial de la historia del país andino-amazónico. En el primer capítulo de la obra, «Mineros y guerrilleros», Soria Galvarro narra los días de mayo de 1965 en que se ratificó el pacto entre mineros y estudiantes universitarios y de la enseñanza media; período en que se reprimió implacablemente a los mineros, en que los dirigentes sindicales que habían organizado asambleas y huelgas para defender sus reivindicaciones fueron atacados y condenados, en que el gobierno de la junta militar encabezada por Barrientos restableció la pena de muerte, en que se declaró fuera de la ley a los partidos de izquierda por haberse solidarizado públicamente con la guerrilla y se prohibieron terminantemente todas las reuniones y manifestaciones públicas y en que, tras el inicio en marzo de 1967 de los enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército en la región sudoriental del país, la presencia de los guerrilleros pasó a ocupar la primera plana de los periódicos.

Otro testimonio que contradice lo dicho por Farber es el de Domitila Barrios de Chungara, dirigente minera boliviana, quien recuerda que en la guerrilla del Che había varios guerrilleros procedentes de las minas y que los obreros organizaron actividades en favor de la guerrilla, por ser ésta el ejército del pueblo, de los obreros, de los explotados, y que habían decidido apoyarla con el envío de los réditos de una jornada laboral, víveres y medicinas. Según Barrios de Chungara, muchos mineros creían que era ella la encargada de coordinar el apoyo a la guerrilla e incluso fueron a anotarse con ella para sumarse al movimiento guerrillero.

El 25 de mayo de 1967, en su número 17, Fedmineros, órgano de prensa de la poderosa Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), publicó una nota titulada «Frente Guerrillero», en la que decía:

El 6 de junio del mismo año en una asamblea general de trabajadores y dirigentes sindicales de las minas de Huanuni, Siglo XX y Catavi, se aprobó una resolución de trece puntos, en uno de los cuales se exhortaba a «apoyar moral y materialmente a las guerrillas patrióticas (sic) que operan en el sudeste del país» y a «enviar [medicinas] y alimentos». Al día siguiente, la junta militar declaró el estado de sitio. «Según el portavoz del gobierno [boliviano], la medida se tomó fundamentalmente por la amenaza de los mineros de Huanuni de salir en marcha de protesta hacia la ciudad de Oruro y debido a que varios dirigentes mineros habían pronunciado discursos ‘francamente subversivos y en apoyo a las guerrillas que opera[ba]n en el sudeste del país’».

En una entrevista concedida en 1967, el sociólogo René Zavaleta Mercado, exministro de minas del gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), afirmaba: «Dentro de tres meses estaremos en condiciones de enviar los primeros contingentes a la guerrilla, y con alguna ayuda esperamos estar en condiciones de formar una red de propaganda (…). El gran mérito de la guerrilla es que ha roto con todas las concepciones políticas tradicionales y líneas partidarias». Los mineros serían masacrados en la víspera de San Juan. Fue después de esa carnicería que Guevara dio a conocer el Comunicado núm. 5, dirigido a los mineros bolivianos, que Farber malinterpreta. Según recuerda Farber, Guevara «advirtió a los mineros que se abstuvieran de seguir a los ‘falsos apóstoles de la lucha de masas’» (…) y, a cambio, les hizo «la muy poco realista propuesta de que abandonaran sus empleos, sus familias y sus comunidades para irse a otro lugar a incorporarse a su grupo guerrillero (…) dirigido por militantes ajenos a su clase y oriundos de otros países». ¿Qué dice, sin embargo, el comunicado? «No se debe insistir en tácticas falsas; heroicas, sí, pero estériles, que sumen en un baño de sangre al proletariado y ralean sus filas, privándonos de sus más combativos elementos. Contra las ametralladoras, no valen los pechos heroicos». El comunicado recomienda «no comprometer fuerzas en acciones que no garanticen el éxito, pero la presión de las masas trabajadoras debe ejercerse continuamente contra el gobierno, pues esta es una lucha de clases sin frentes limitados». Y concluye diciendo: «Compañero minero: las guerrillas del E.L.N. te esperan con los brazos abiertos y te invitan a unirte a los trabajadores del subsuelo que están luchando a nuestro lado. Aquí reconstruiremos la alianza obrero-campesina que fue rota por la demagogia antipopular; aquí convertiremos la derrota en triunfo». Esa conclusión está en consonancia con los debates de los años 60 sobre la relación entre lucha armada y lucha de masas en América Latina, siete años después del triunfo de la Revolución cubana.

Farber llega incluso a poner en entredicho el internacionalismo del Che, pues —según afirma— es la expresión de «[un] proyecto común de creación de un nuevo sistema de clases» que «compartirá hasta el último momento (…) con los hermanos Castro y los comunistas cubanos alineados con Moscú». Para Farber, la burocracia es una nueva clase social a la que el Che, «pequeño burgués bohemio» no proletario, se habría incorporado con toda naturalidad. Quod erat demonstrandum.

Según sostiene Farber, «la mayoría de los cubanos consideran al Che una figura quijotesca fracasada» y hoy en día «el Che no tiene absolutamente ninguna influencia entre las diferentes corrientes de la oposición cubana». ¿De qué oposición habla Farber? La oposición cubana no es homogénea. Es cierto que las nuevas generaciones cubanas juzgan con severidad el saldo de la dirección del país, pero esas críticas divergen entre sí y tienden a evolucionar. La lucha de Guevara contra los privilegios de la burocracia y contra el aumento de las desigualdades, sus previsores análisis sobre el posible derrumbe de la URSS, su concepción ética del ejercicio del poder, explican el prestigio de que goza entre la izquierda crítica, especialmente entre los jóvenes en actitud de ruptura. En un texto publicado en marzo de 2023 en La Joven Cuba, el joven afrocubano Alexander Hall Lujardo —quien fuera detenido durante las manifestaciones del 11 de julio de 2021—, al referirse a la última carta del Che a Fidel, recuerda cómo «fueron silenciadas por el liderazgo cubano, durante más de cuarenta años, las críticas realizadas por el revolucionario internacionalista Ernesto Che Guevara desde una militancia marxista radical, favorables a la autonomía económica de la Isla como única condición [capaz] de garantizar su soberanía nacional». Nada más ajeno al pensamiento de Ernesto Guevara que un enfoque apologético que oscurezca errores y diferencias. «Si no estás de acuerdo, escribe lo tuyo», relata Enrique Oltuski que le decía el Che cuando le comentaba algún aspecto de la guerra revolucionaria.

Interrumpido por su muerte a los 39 años, el proyecto del Che sobre la transición socialista quedó inconcluso, subraya el historiador cubano Fernando Martínez Heredia. Su pensamiento estaba en constante evolución. Carecía de una concepción estructural y orgánica de la democracia política necesariamente pluralista en la transición al socialismo, pero en su breve existencia no llegó a conocer sino lo que él mismo llamó «democracia armada».

Sin embargo, no es posible comprender el pensamiento teórico y estratégico del Che, su influencia política y ética, si se lo reduce a un estalinista del llamado Tercer Período o a un chekista de los años veinte del siglo pasado. Tampoco se puede reducir a Guevara a la figura de un idealista puro, de un personaje singular cuya «honestidad política e igualitarismo radical (…) podrían haberlo hecho más apto para ser un opositor comunista que un gobernante comunista instalado por largo tiempo en el poder (…)».

Tampoco es posible escribir sobre Ernesto Guevara sin referirse al contexto en el que pensó y actuó entre 1955 y 1959 y, luego, entre 1959 y 1965, cuando se le confiaron las más altas responsabilidades en una revolución que iniciaba un proceso de transición socialista por caminos inexplorados, en un contexto histórico que lo obligaba a «navegar entre la Caribdis imperialista y la Escila totalitaria».