El raid de «la baja de pobreza» sigue su curso y cumple ya dos décadas, aunque con diferencias. Así como durante la década ganada 2003-2015 el firulete impactaba sobre una realidad estructural de mejoras crecientes en las condiciones de vida del conjunto, hoy, los llamados «sesgos metodológicos» en la medición de pobreza e indigencia son aún más notables, pues se imprimen sobre el deterioro acelerado y creciente de las condiciones materiales de existencia de un conjunto mayoritario de la ciudadanía por lo cual el artefacto final resulta menos atractivo para su compra.

Veamos algunos de los ya muy transitados «sesgos metodológicos», no sin reconocer que el neoliberalismo sabe «nominar para dominar»: el default es «reperfilamiento», la transferencia de ingresos «equilibrio fiscal», la fuga «formación de activos externos y todo así …

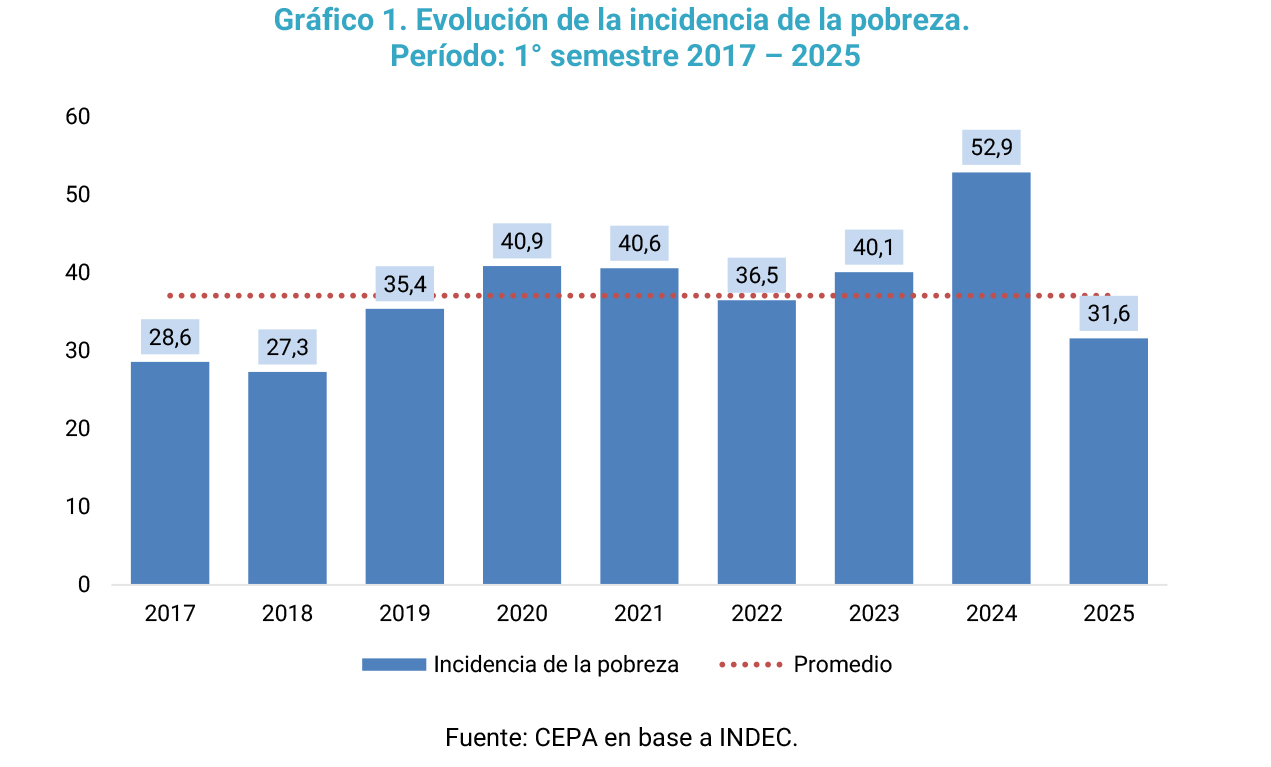

La tasa de incidencia de pobreza cuantifica la cantidad de personas que vive en hogares que no tienen ingresos suficientes para cubrir el costo de una Canasta Básica Total, la cual se componen de alimentos y otros bienes y servicios básicos. Durante el primer semestre de 2025, la población que vivió en la pobreza llegó a 31,6%, una disminución de 21,3 p.p. respecto al primer semestre de 2024 y de 6,5 p.p. respecto al segundo semestre de 2024, donde había alcanzado 52,9% y 38,1% respectivamente (la comparación con el segundo semestre de 2024 es sólo a modo de referencia porque metodológicamente sólo corresponde la comparación con semestres equivalentes). En el caso de la indigencia, el dato actual implicó una disminución de 11,2 p.p respecto al primer semestre de 2024 (18,1%) y de 1,3 p.p. respecto al segundo semestre de 2024 (8,2%).

A continuación, se realizan cuatro análisis sobre el indicador recientemente publicado. Por un lado, se indaga en la subestimación de la medición de la pobreza producto de la falta de actualización de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo). En la actualidad el INDEC hace uso de la ENGHo 2004/05 cuando tiene disponible la realizada en 2017/18.

En segundo lugar, se presentan los hallazgos de un trabajo de la consultora económica Equilibra, que señala la necesidad de realizar una corrección metodológica ante la subdeclaración de ingresos en la medición de la pobreza. Además, se analiza el impacto que tuvieron, desde fines de 2023, las modificaciones introducidas en la EPH para mejorar la captación de ingresos.

En tercer orden, se realiza un seguimiento de las principales variables que impactan sobre la evolución de la incidencia de la pobreza a efectos de entender como se explica el nuevo dato. Para ello, se realizó la comparación del promedio de tales indicadores en el primer semestre de 2025 en relación al segundo semestre de 2024 y respecto del semestre equivalente del año anterior. En la primera de las comparaciones, el análisis resulta una aproximación a la dinámica del indicador dado que no resulta metodológicamente preciso la comparación entre semestres no equivalentes. La finalidad del repaso pretende ilustrar las razones que podrían explicar la disminución de la pobreza y la indigencia.

En cuarto lugar, se analiza la evolución de la CBT en relación a los salarios de las personas con trabajo registrado privado a efectos de aproximarnos al fenómeno denominado trabajadores pobres.

Las alzas y bajas bruscas de la tasa de incidencia de la pobreza despiertan las dudas en torno a la metodología de su medición. Como hemos sostenido en los debates sobre la metodología de cálculo del IPC, la súbita modificación de los precios relativos durante 2024 distorsiona el índice de inflación[1]. Esta problemática es extensible a la estimación de la incidencia de la pobreza por ingresos. Para comprender el impacto, es preciso repasar cómo se mide la pobreza en Argentina.

A grandes rasgos, la medición de pobreza por ingreso establece una canasta de alimentos de una cantidad de calorías que, se supone, son las calorías necesarias de un adulto para sobrevivir con el sesgo de los patrones de consumo, así como la relación entre gasto alimentario y resto de los gastos. Esta canasta se valoriza. Es la línea de indigencia. Luego se cruza con ingresos de un sector particular de la sociedad (cercano a la línea de indigencia) y se establece que cantidad queda por debajo o por encima, es decir, es indigente o no. Ahora bien, la pobreza no se hace de manera “directa” como la indigencia, sino indirecta: a partir de la CBA establezco la CBT, es decir, la línea de pobreza. Esto se realiza estimando cuantos pesos de gastos no alimentarios gasta un segmento determinado de la sociedad, por cada peso de alimentos. Y esto se realiza a partir de la Encuesta de Gastos de los Hogares.

El INDEC establece en su metodología de incidencia de la pobreza que:

Durísimo video de los trabajadores del Indec sobre la medición de pobreza. Justo el día de salida del dato pobreza. Fuente: Ate Indec pic.twitter.com/RxVRGC6nAF

— Leandro Renou (@leandrorenou1) September 25, 2025

“Desde 2016, la medición introdujo la actualización de la línea de indigencia y de pobreza con base en la composición de la CBA resultante de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 1996/97. Dicha composición fue validada, en términos de la estructura alimentaria, con el patrón de consumo que surge de la ENGHo 2004/05. La relación entre la CBA y la CBT se deriva, a su vez, de esta última (2004/05).”

Es decir, la CBA proviene de la Encuesta de Gastos de Hogares (ENGHo) 1996/97 y la inversa del coeficiente de Engel (CdE) deriva de la Encuesta de Gasto de Hogares 2004/5.

De la encuesta 2004/5, surge que el 38,4% del gasto se destinaba a alimentos, mientras que el 61,6% restante se utilizaba para los rubros no alimentarios. Mensualmente, el INDEC releva el precio de cada uno de los componentes de esa canasta de alimentos determinada en 2004/5. Así, se determina todos los meses la CBA.

Mensualmente, a su vez, se actualiza también el coeficiente que mide la relación entre el gasto alimentario y el gasto total (Coeficiente de Engel) a partir de la dinámica inflacionaria de cada uno de los rubros (alimentarios vs no alimentarios).

Sin embargo, esta actualización mantiene constante la relación de las cantidades de consumo, lo que puede llevar a subestimar o sobrestimar la relación entre CBA y CBT. En un período de bruscas modificaciones en los precios relativos, el Coeficiente de Engel no alcanza a captar las transformaciones en los patrones de consumo.

A modo ilustrativo, en la última medición del INDEC, la CBA representa el 44,8% de la CBT: muy por encima de la ENGHo 2004/5 (38,4%) y aún más por encima de la ENGHo 2016/7 (27,0%). La cuestión entonces gira en torno a si resulta o no representativo de los consumos de los hogares argentinos destinar el 44,8% de los gastos a alimentos y sólo 55,2% a gastos no alimentarios.

¿Qué implica esta subestimación? Principalmente, que el peso de lo no alimentario, en particular los servicios y el transporte, en la estructura de consumo de los hogares está muy por debajo de su peso real actual. En los últimos meses, estos rubros han tenido incrementos muy superiores a los de los alimentos, pero este cambio no se refleja adecuadamente en el coeficiente que determina la Canasta Básica Total (CBT).

El efecto concreto es que, al multiplicar la Canasta Básica Alimentaria (CBA) por la inversa del coeficiente de Engel subestimado, el valor de la CBT queda artificialmente bajo porque el coeficiente esta atravesado por la no actualización adecuada del salto de los servicios. Como consecuencia, una mayor cantidad de hogares aparece por encima de la línea de pobreza, incluso cuando sus ingresos no han tenido un crecimiento significativo en términos reales.

¿Esto se puede constatar numéricamente? La publicación de la CBA y CBT mensual brinda el número de la Inversa de Coeficiente de Engel.

Prácticamente no hay diferencia, pese a que algunos rubros (servicios y transporte) aumentaron muy por encima de otros (Alimentos). Por ende, el coeficiente no está reflejando los cambios en la canasta de consumo.

El efecto es muy concreto: al multiplicar la CBA por un valor más bajo, la CBT queda en un nivel sensiblemente inferior y permite que los ingresos (aun sin demasiado dinamismo) queden por encima de la línea de pobreza.

Este problema es similar al que ocurre con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), donde el impacto de los aumentos en servicios y transporte queda diluido por la estructura de ponderaciones.

La medición oficial de la pobreza en Argentina, a cargo del INDEC, se basa en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para captar los ingresos de las familias. Sin embargo, existe un consenso en la literatura especializada sobre una limitación estructural de esta encuesta: la subdeclaración de ingresos. Esto significa que los hogares, por diversas razones (olvido, desconfianza, temor a implicaciones fiscales o sociales), declaran ingresos menores a los que efectivamente perciben.

Este problema se agudiza en contextos de alta inflación y volatilidad macroeconómica, donde la percepción de los ingresos por parte de los individuos puede verse distorsionada. Además, cambios en el diseño de la EPH (como la incorporación de nuevas preguntas para precisar ingresos no laborales a partir del cuarto trimestre de 2023) pueden modificar la capacidad de captación a lo largo del tiempo. Si no se corrige, esta subdeclaración conduce a una sobreestimación de la pobreza, ya que se subestima la capacidad de los hogares para acceder a la Canasta Básica Total (CBT).

Metodologías de Corrección Aplicadas

A continuación, se analiza un trabajo de la consultora Equilibra, en el cual se implementaron dos metodologías de corrección que ajustan los ingresos reportados en la EPH.

Este ajuste se aplica de manera constante en el tiempo, corrigiendo principalmente el nivel de la pobreza, pero no su dinámica reciente.

Este ajuste dinámico impacta no solo en el nivel de la pobreza, sino también en su evolución o tendencia reciente.

Para validar que la dinámica observada en los asalariados privados formales es representativa del total de ingresos, el trabajo contrasta la evolución de otros ingresos (salarios públicos, jubilaciones y pensiones) entre la EPH y las fuentes administrativas (ANSES, Índice de Salarios del INDEC). Los resultados confirman que la mejora en la captación de la EPH desde fines de 2023 fue un fenómeno generalizado, incluso más pronunciado en otros grupos que en los asalariados privados formales, lo que valida el uso de este ratio como un piso conservador para la corrección.

Impacto Concreto en la Medición de la Pobreza

La aplicación de estas correcciones tiene un impacto significativo y concreto en los resultados de la pobreza por ingresos:

Mientras la medición oficial mostró una fuerte caída de la pobreza del primer semestre de 2024 al primer trimestre de 2025, la corrección por subdeclaración móvil revela que esta caída fue menos pronunciada. Esto se debe a que gran parte de la mejora en el indicador oficial se explica por una mejor captación de ingresos en la EPH (un factor metodológico), y no únicamente por una mejora real y sostenida en los ingresos de los hogares en relación al costo de vida. La pobreza corregida dinámicamente muestra una trayectoria más estable y similar a los niveles de fines de 2022.

Cuando esta corrección de ingresos se combina con la actualización de la Canasta Básica Total (que por sí sola eleva la línea de pobreza), se obtiene una estimación integral. El resultado final para el semestre octubre 2024 – marzo 2025 es una tasa de pobreza del 43,3%, que se sitúa 8,6 puntos porcentuales por encima de la oficial (34,7%). Esta métrica sugiere que el nivel de pobreza es más alto que el reportado oficialmente y que su reducción en el último año ha sido más moderada.

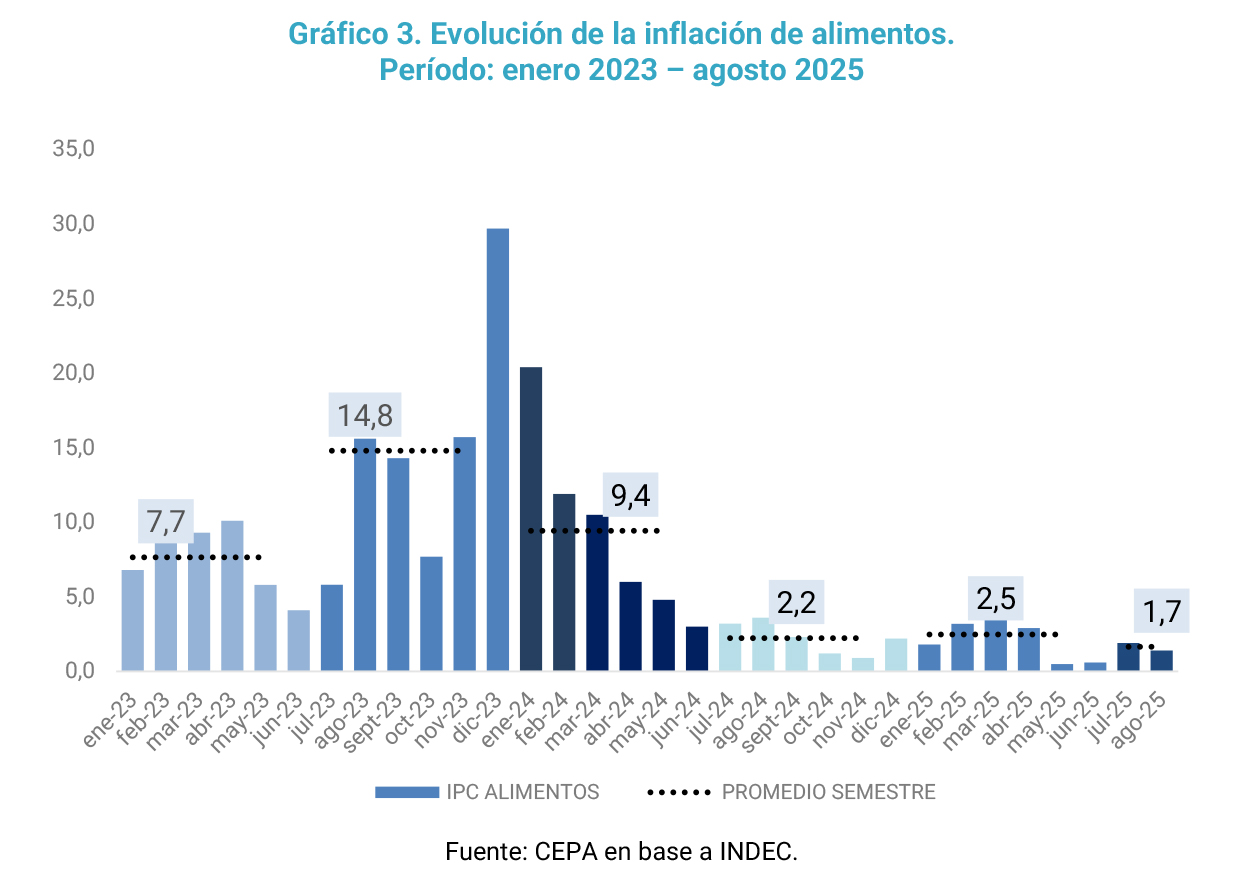

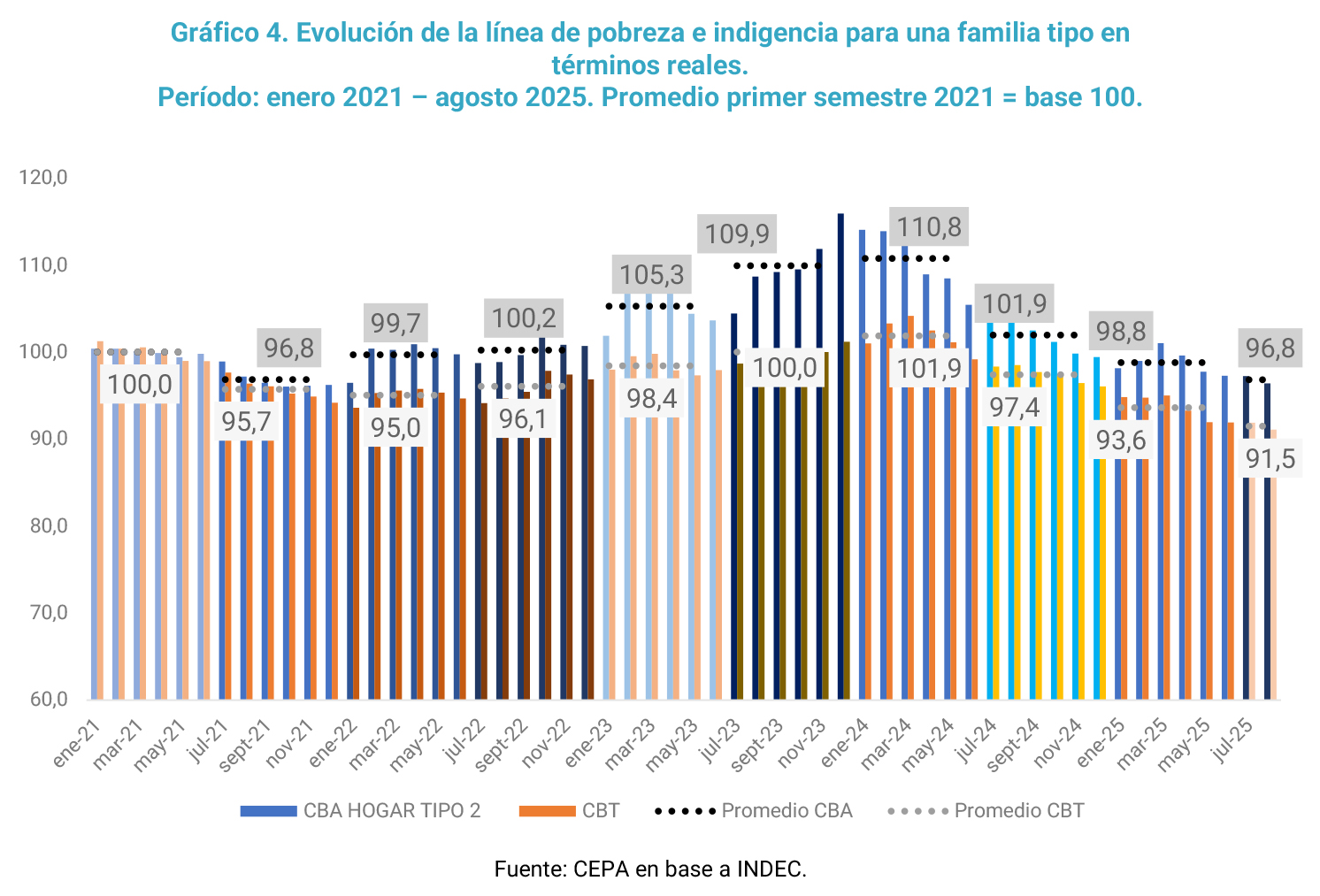

La disminución en la tasa de incidencia de la pobreza se debe a varios motivos, entre ellos:

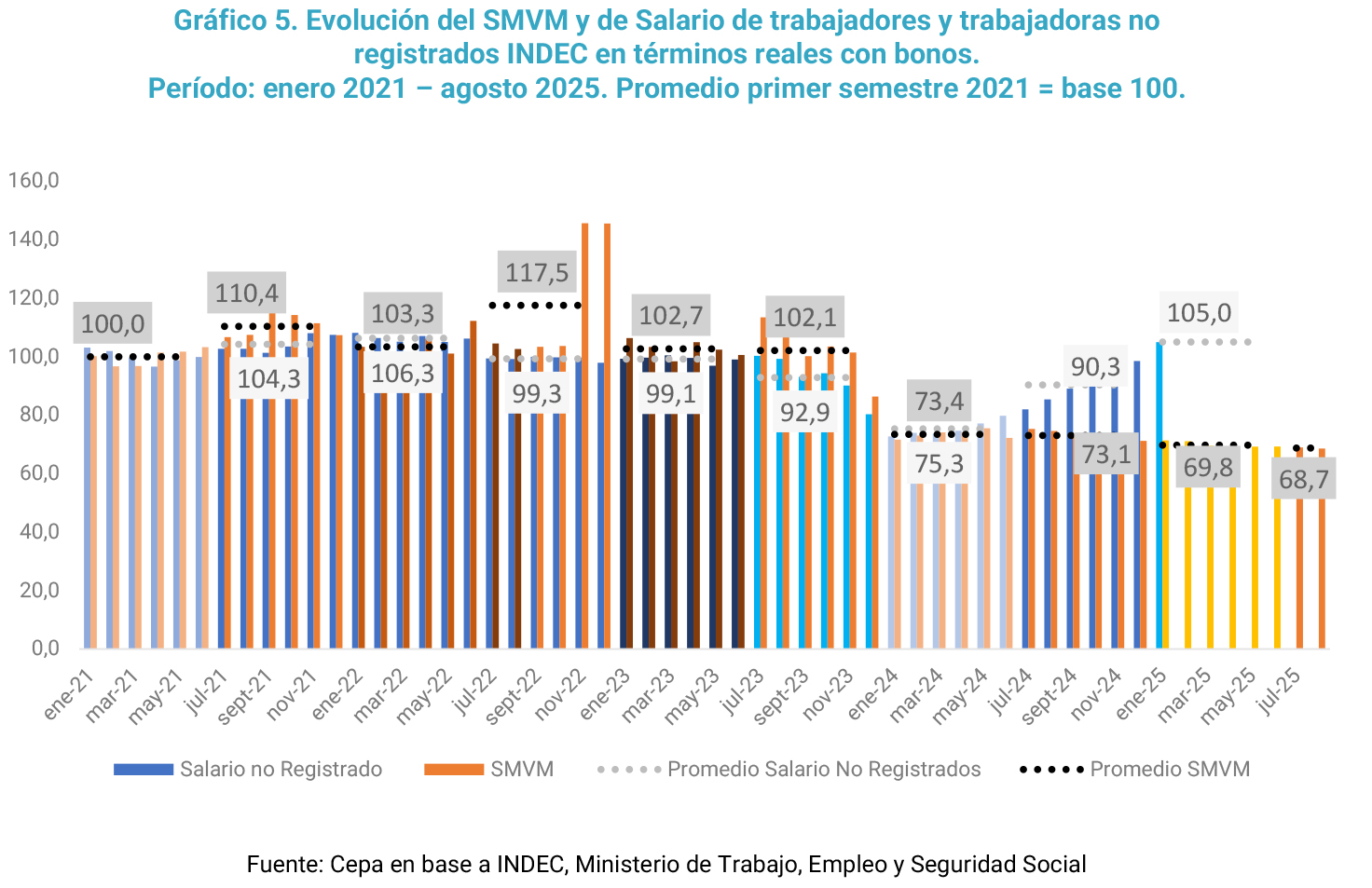

¿Qué pasó en el primer semestre de 2025? Es importante detenerse para explicar este aumento tan importante de los salarios no registrados que diverge de la evolución del resto de los salarios de la economía.

En palabras de Agustín Salvia[3]:

“desde fines de 2023 ha habido un cambio en el instrumento de medición de los ingresos -no de la pobreza- que ha mejorado notablemente la captación de los mismos, especialmente los no laborales y provenientes del trabajo informal”

En otras palabras, este aumento tan importante de los salarios no registrados está explicado por la mejor captación de ingresos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Por otro lado, si se analiza la evolución del SMVM se percibe un valor 3,6 p.p. menor que el primer semestre de 2024 y una retracción de 3,3 p.p. en relación al semestre inmediato anterior.

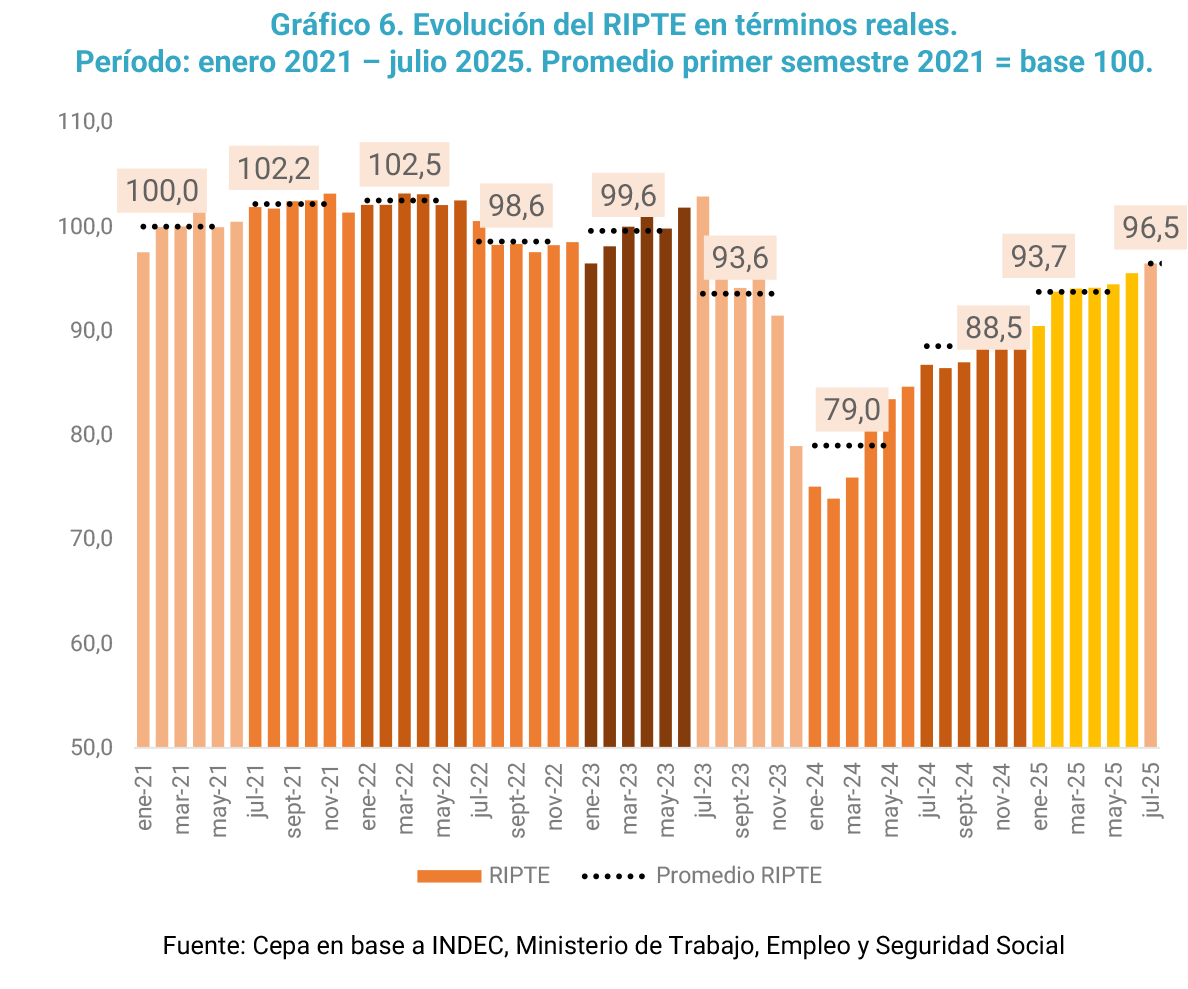

Complementariamente, el RIPTE muestra, en el primer semestre de 2025, una mejora en términos reales de 14,7 p.p. respecto al primer semestre del año 2024 y una mejora de 5,2 p.p. respecto al segundo semestre de 2024.

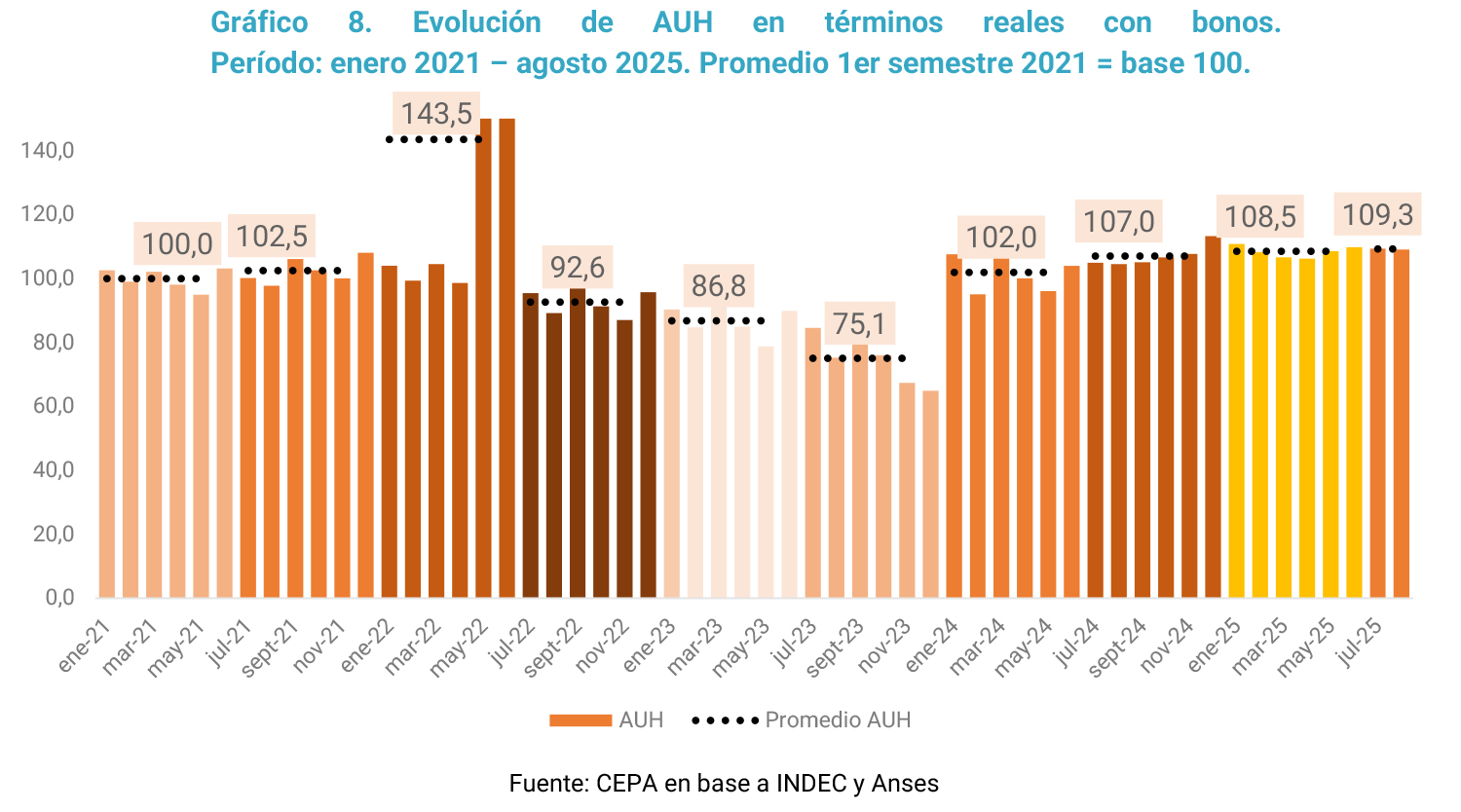

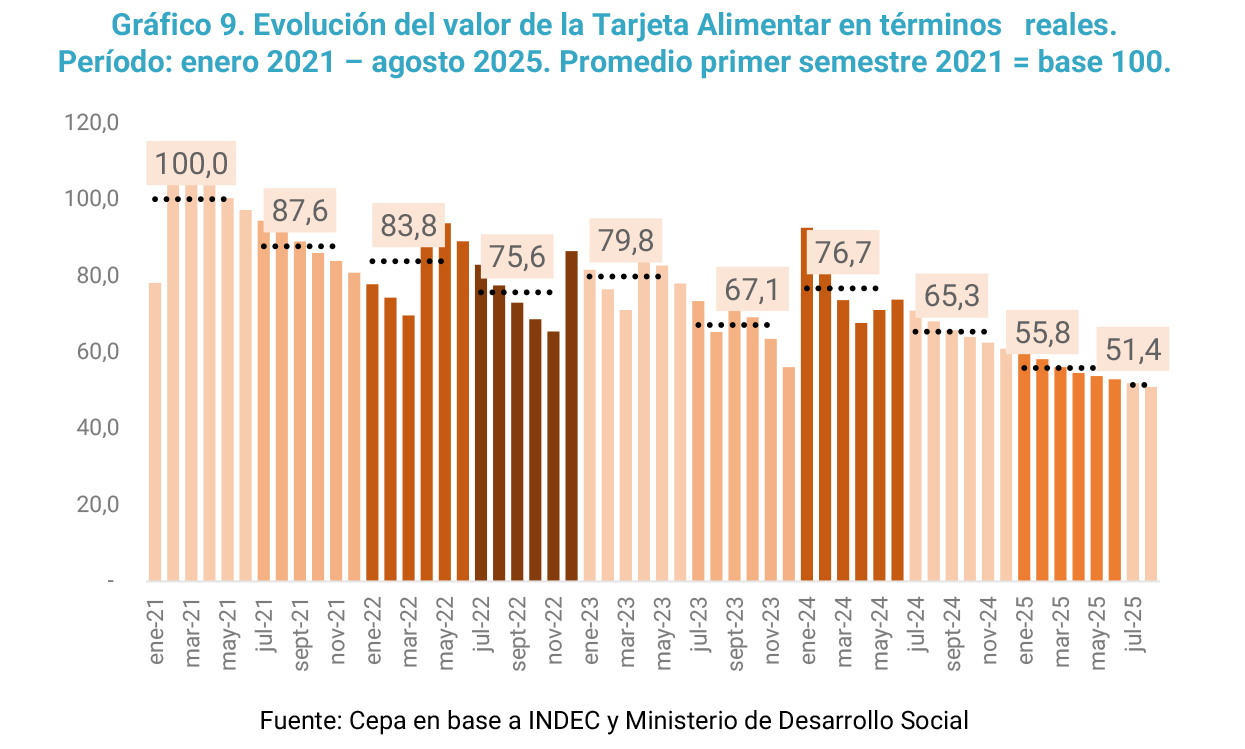

Complementariamente, se percibe una desmejora en la evolución real de los ingresos de la Tarjeta Alimentar, congelada en $52.250 desde junio 2024: en el primer semestre de 2025 se reduce 20,9 p.p. respecto al primer semestre de 2024. La comparación da cuenta, además, de una disminución de 9,5 p.p. respecto del semestre inmediato anterior.

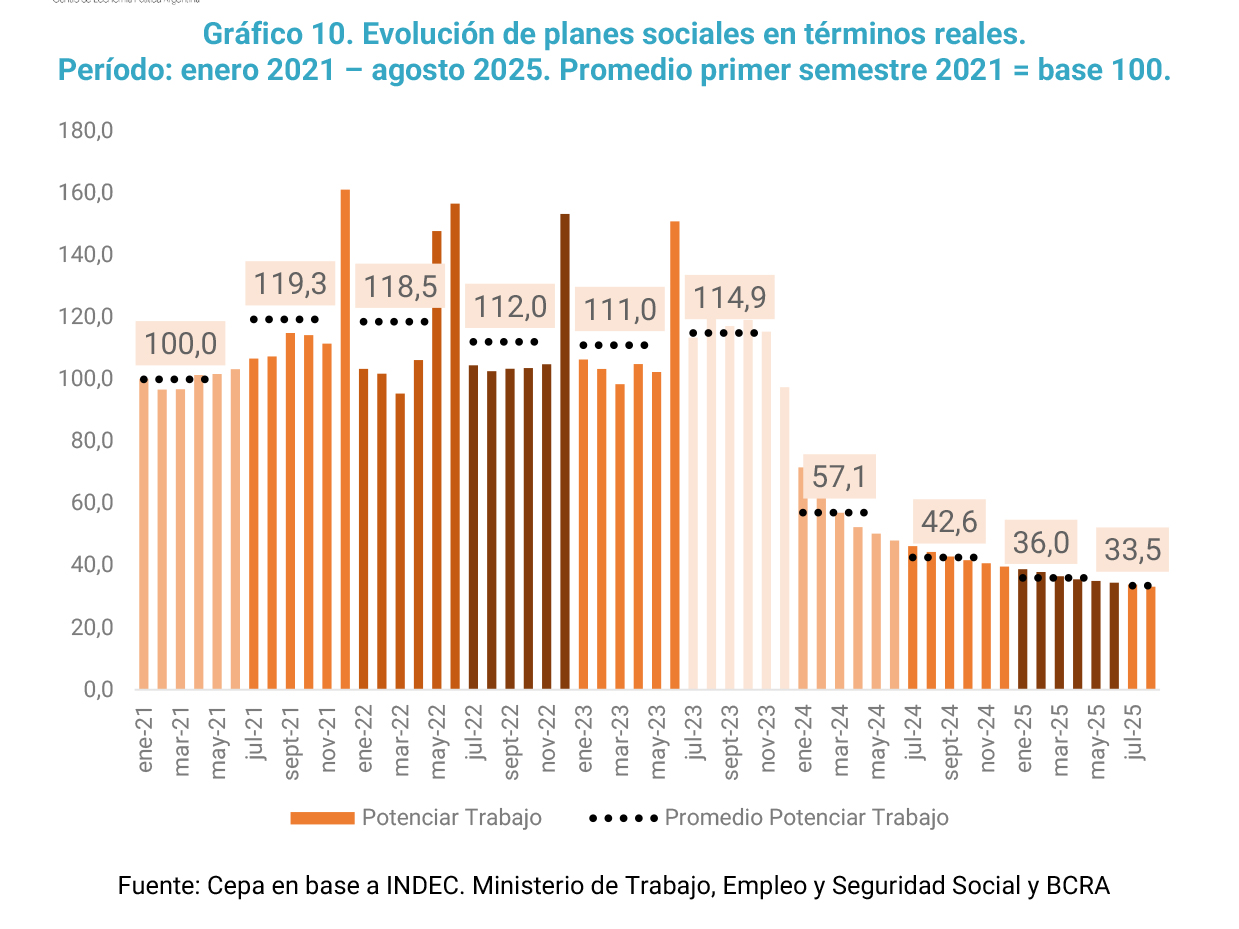

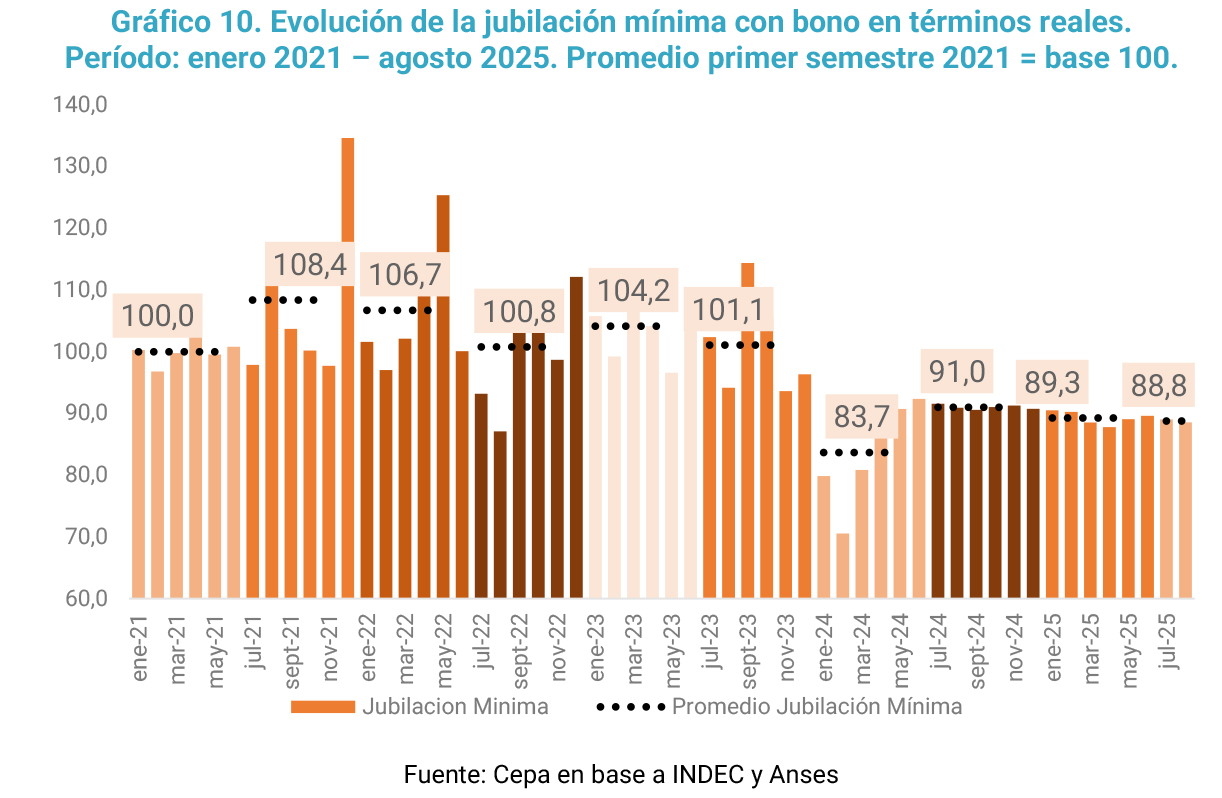

En el caso de los planes sociales, el escenario muestra una fenomenal reducción de su poder adquisitivo de 21,1 p.p. respecto al primer semestre de 2024 y -75,0 p.p. respecto al primer semestre de 2023 (como resultado del congelamiento del programa en $78.000 desde enero de 2024). Con respecto al semestre anterior, la disminución alcanza 6,6 p.p.

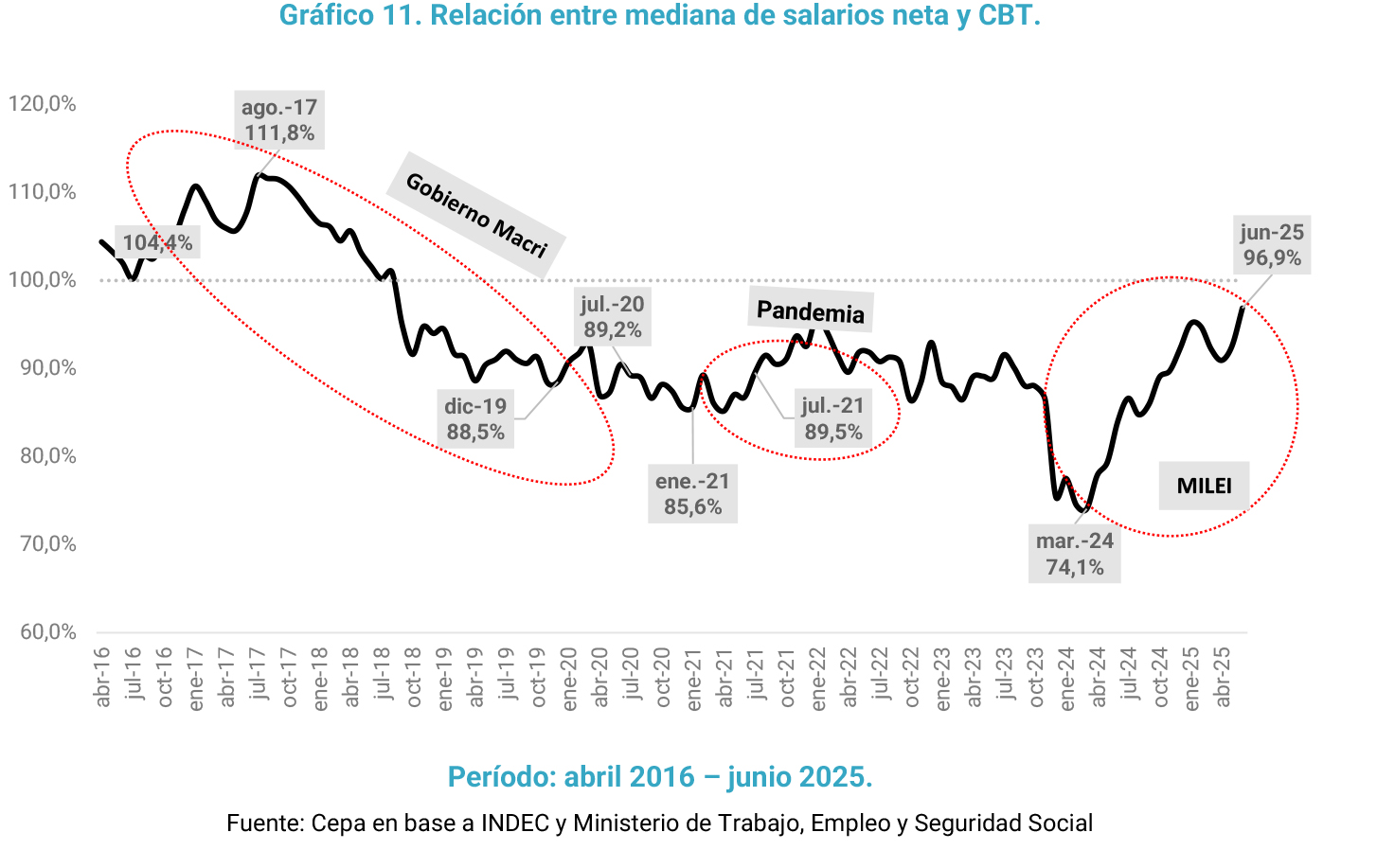

Para aproximarnos a analizar la situación de trabajadores registrados privados en condición de pobreza, se utilizó una metodología que compara la mediana salarial (el punto donde la cantidad de asalariados registrados se divide en mitades) en relación con la evolución de la Canasta Básica Total de un hogar tipo 2[4]. Esto permite aproximarnos a observar si los ingresos de la mitad de los asalariados registrados privados son suficientes para evitar ser pobres. Vale mencionar la salvedad de que estamos comparando un salario individual de un trabajo registrado en el sector privado con un indicador (CBT) para una familia tipo, lo que supondría que ese hogar es pobre (o se aproxima a la línea de pobreza en los porcentajes que se presentan a continuación) sólo si tuviere ese ingreso.

Tal como se observa en el gráfico a continuación, la relación de la mediana de salarios respecto de la Canasta Básica Total se redujo sensiblemente: pasó, entre finales de 2017 y hasta finales de 2019, de superar a la CBT en 12 p.p. a quedar por debajo de la misma en 11,3% (una retracción de 23,3 puntos). Durante la actual gestión de Milei la relación llegó al mínimo de la serie (74,1%) para alcanzar, en junio 2025 a cubrir el 96,9% de la CBT.

[1] Para un acercamiento a la discusión sobre la inflación, consultar el informe de CEPA titulado “Análisis sobre las divergencias en el dinamismo de salarios y ventas de supermercados”. Disponible en: https://centrocepa.com.ar/informes/606-analisis-sobre-las-divergencias-en-el-dinamismo-de-salarios-y-ventas-de-supermercados

[2] Se generó el desfasaje temporal correspondiente producto de que INDEC toma los salarios no registrados de la EPH. De esta forma, el dato informado por el instituto para el mes de junio 2025 corresponde al mes de enero 2025.

[3] Investigador UBA-CONICET / Director Observatorio de la Deuda Social Argentina-UCA

[4] De cuatro integrantes, compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años.

Informe CEPA N° 524, ISSN 2796-7166.

Para descargar el informe haga clic en este enlace.

«La cuestión entonces gira en torno a si resulta o no representativo de los consumos de los hogares argentinos destinar el 44,8% de los gastos a alimentos y sólo 55,2% a gastos no alimentarios».

¿Y por qué no sería representativo eso? Cuánto más pobre es una sociedad (como la de Argentina desde hace 10 años), más se gasta en alimentos y menos en lo demás. Hay congruencia.

Lo que no tiene congruencia con la realidad es, dado lo mencionado precedentemente, determinar la canasta en base a «patrones de consumo» porque esos patrones de consumo están influidos por el empobrecimiento de la sociedad.

Llegamos, así a esta paradoja: cuánto más se empobrece la sociedad en el mediano y largo plazo, la metodología utilizada para determinar la cantidad de pobres basada en patrones de consumo, conduce a subestimar el empobrecimiento porque cada vez más gente consume menos al quedar muy poco excedente de ingreso disponible una vez afrontadas las necesidades básicas.

Es evidente que hay que cambiar la metodología y olvidarse un rato de los «patrones de consumo» e ir hacia metodologías que busquen puntos de referencia fijos teniendo en cuenta la ciencia y la historia.