¿Quiénes son las feministas liberales que participan de la nueva derecha argentina? ¿Qué leen y cómo insertan esos libros en su batalla cultural? ¿Qué opinan sobre el aborto, las identidades trans y el lugar del mérito en la vida de las mujeres? En esta entrevista, las investigadoras Melina Vázquez y Carolina Spataro explican las ideas y las formas de acción de este feminismo «incómodo», que propone el empoderamiento femenino desde el mercado y desliza apoyos a la libre portación de armas como respuesta a los femicidios

EnSin padre, sin marido y sin Estado (Siglo XXI Editores, 2025), la socióloga Melina Vázquez y la comunicadora social Carolina Spataro estudian a las mujeres que, desde espacios próximos al universo liberal-libertario, se reivindican feministas. Con un trabajo de campo que incluye entrevistas y observación participante, reconstruyen la doble tensión que atraviesa a las activistas del «feminismo liberal» argentino: la disputa con el «feminismo de izquierda», al que cuestionan por atribuirse la representación de todas las mujeres y por favorecer una perspectiva «colectivista» y «estatalista», y la incomodidad frente a las derivas conservadoras dentro de sus propios espacios políticos. «Liberales, no mileístas», repiten, aunque todas hayan votado a Javier Milei, buscando inscribir una politicidad femenina en un territorio que oscila entre el antifeminismo explícito y la indiferencia hacia el género.

Las autoras, que identifican distintas generaciones de activistas -desde las «señoras liberales» hasta las «pibas libertarias»-, indagan en las diversas formas en que la estética y las lecturas se convierten en marcadores de identidad, a la vez que analizan cómo estas mujeres negocian su lugar en un campo político hostil a las agendas de género. El libro explora los decálogos y manifiestos que condensan su ideario, el papel que le asignan al mercado como vía de empoderamiento femenino, la crítica al Estado como proveedor de derechos y el modo en que reformulan nociones como libertad, autonomía y cuidado desde claves individuales y meritocráticas. El resultado es un retrato matizado de un feminismo incómodo -que reproduce nociones como la de «ideología de género» y que no otorga centralidad a cuestiones como el derecho al aborto o las identidades transgénero-, pero que se afirma en una politicidad femenina atravesada por problemáticas similares a las que viven mujeres de otros espacios políticos. En esta entrevista, Vázquez y Spataro se refieren a este fenómeno en el que el rechazo al feminismo progresista convive con ciertos malestares frente al avance conservador, y donde la identidad «feminista liberal» funciona como herramienta para disputar las claves de género con las feministas de izquierda, pero también como un significante destinado a construir un «cuarto propio» dentro del universo de la nueva derecha.

En Sin padre, sin marido y sin Estado, un libro dedicado al análisis de las mujeres que, desde el universo liberal-libertario argentino, se definen como «feministas liberales», aparece un concepto central: el de incomodidad. ¿Por qué y cómo opera? ¿Quiénes son estas feministas cercanas al universo ideológico y político de Javier Milei? Sus discursos y prácticas ¿hablan de una reacción defensiva frente al feminismo hegemónico o de una búsqueda activa de un espacio propio dentro de la derecha?

Melina Vázquez: Es cierto que la idea de incomodidad recorre transversalmente nuestra investigación, y no solo como una categoría para describir las experiencias de las mujeres entrevistadas, sino también como una herramienta analítica que nos permitió interrogar el surgimiento y la configuración de un feminismo liberal que busca un lugar propio, tanto dentro del universo feminista como del mundo libertario. Esta incomodidad aparece en los hogares de infancia, en las parejas, en espacios políticos liberales dominados por varones, en las universidades, y también en los eventos masivos como las movilizaciones del 8M, el Día Internacional de la Mujer. Lo que nos interesó no fue simplemente registrar esa incomodidad, sino comprender qué tipo de experiencia política habilita.

Una expresión recurrente en nuestras entrevistas fue: «Soy feminista, pero no en el sentido de las zurdas». Esa fórmula marcaba, por un lado, una toma de distancia respecto de lo que nuestras entrevistadas veían como el «feminismo hegemónico», asociado a la izquierda y al kirchnerismo; por otro, la reivindicación de una forma posible de feminismo con otra genealogía, otro lenguaje y otra estética. Lo que emerge allí es una búsqueda activa de inscribir una politicidad femenina dentro del universo liberal, más que una simple reacción frente al feminismo progresista.

Efectivamente, estas mujeres de distintas generaciones votaron a Milei. Sin embargo, su definición identitaria no es el mileísmo, sino el liberalismo. Una de las frases más mencionadas por nuestras entrevistadas era: «Somos liberales, no mileístas». De hecho, una de sus incomodidades es el avance de perspectivas más conservadoras dentro de sus propios espacios políticos liberales, a punto tal que algunas fueron acusadas de «zurdas» o «marxistas culturales» por expresar ciertas críticas.

Si bien es cierto que estas mujeres son críticas de los feminismos de izquierda, creemos que reducir el fenómeno al plano de la reacción es insuficiente. Lo que detectamos es una voluntad de desarrollar una identidad, de construir su «propia biblioteca», de elaborar una estética distintiva que marque un contrapunto no solo con el feminismo progresista, sino también con los modelos masculinos dominantes dentro del universo liberal-libertario al que se asocian. Ellas se afirman como «feministas liberales» en un universo en el que «feminismo» sigue siendo una mala palabra. La incomodidad también se evidencia en que buscan desarrollar una politicidad femenina en espacios que oscilan entre el antifeminismo explícito y la indiferencia hacia sus planteos.

Carolina Spataro:Me gustaría añadir que la incomodidad no es exclusiva de nuestras entrevistadas. También nos atraviesa a nosotras como investigadoras. Desde el inicio, enfrentamos preguntas sobre el sentido mismo del trabajo. «¿Para qué estudian a estas mujeres?». «¿No creen que están legitimando posiciones políticas regresivas?». «Este ejercicio de análisis ¿no podría ser un lavado de cara?». Esas preguntas no solo vinieron de colegas, sino que nos las formulamos nosotras mismas al inicio del trabajo de campo. En el libro fuimos muy cuidadosas a la hora de explicar por qué nos resulta importante estudiar el activismo de estas mujeres en sus propios términos, dando cuenta de sus propias categorías. Como toda investigación etnográfica, esta también nos interpela en tanto mujeres, feministas, universitarias, con determinadas trayectorias que no ocultamos frente a nuestras entrevistadas.

La incomodidad no es algo que se supere o se elimine: es parte constitutiva del trabajo de campo. Lo que nos parece importante es decodificar los discursos de las personas con que trabajamos, sin simplificarlos ni subsumirlos a nuestras propias categorías. Muchas de nuestras entrevistadas se reconocen como liberales, pero expresan con claridad su incomodidad frente a las derivas conservadoras que identifican en figuras como Trump o Milei. Algunas conviven con esa tensión dentro de los espacios libertarios; otras, como Antonella Marty, directamente se alejan. En varias de ellas, la referencia a figuras como la guatemalteca Gloria Álvarez -una activista libertaria que se distanció de las posiciones más conservadoras– aparece como punto de entrada a una lectura que no se identifica ni con el feminismo progresista ni con el conservadurismo tradicional. Como intentamos mostrar a lo largo del libro, la sensibilidad liberal-libertaria y feminista de estas mujeres no es un subproducto del mileísmo, sino que preexiste a su irrupción en la escena pública.

Ustedes identifican tres generaciones de mujeres: las «señoras liberales», criadas en la época en que «feminismo era mala palabra»; una generación intermedia que vivió el movimiento Ni Una Menos como evento formativo; y las «pibas libertarias», hijas del aborto legal, la Educación Sexual Integral (ESI) y las redes sociales y politizadas durante la pandemia de covid-19. Aunque diferentes en formas y activismos, ustedes afirman que hay una soga que une a esas distintas mujeres. ¿Cuáles son los elementos con los que está hecha esa soga? ¿En qué medida los discursos y las prácticas de estas mujeres de distintas generaciones se complementan y en qué términos entran en tensión?

MV: La caracterización de tres generaciones -las «señoras liberales», la generación intermedia socializada en los tiempos del nacimiento de Ni Una Menos, y la de las «pibas» que se politizaron durante la pandemia de covid-19- nos permitió pensar en clave de continuidades y rupturas. Aunque desde afuera podrían parecer un grupo homogéneo, uno de los primeros aprendizajes del trabajo de campo fue el de desmontar esa percepción. Una de las frases que más se repetía entre ellas era: «De afuera piensan que somos todas iguales». Algo similar ocurre con los feminismos progresistas o de izquierda: desde fuera todo parece igual, pero basta con mirar más de cerca para que tensiones y matices se vuelvan evidentes. De hecho, eso también les sucede a las propias «feministas liberales»: cuando hablan del «feminismo de las zurdas» lo perciben como un bloque, al tiempo que reclaman que distinciones para el propio.

En nuestra primera observación de campo, un 8 de marzo, encontramos pequeños grupos de mujeres que, en contextos liberal-libertarios con un fuerte discurso anticolectivista, se organizaban, discutían y compartían inquietudes comunes. Es decir, las vimos reunidas. Pero luego advertimos que, en realidad, no estaban «todas juntas» ni todas eran iguales. Eso nos llevó a utilizar la metáfora de la «soga» para pensar los vínculos entre estas mujeres de distintas generaciones. Es una figura que no niega tensiones ni diferencias, pero permite identificar elementos compartidos: sensibilidad frente a las barreras de género en la política, necesidad de espacios seguros para debatir qué significa ser mujer en el liberalismo, y la pregunta insistente por cómo lograr más mujeres en posiciones de poder. Al escuchar sus problemas, vimos que eran muy similares a los que viven mujeres de otros espacios ideológicos: los horarios de las reuniones –difíciles para quienes tienen tareas de cuidado-, las formas de toma de decisiones, la distribución del poder entre varones y mujeres, y el peso de los vínculos afectivos con varones como vía de acceso a la política. Un hilo común de esa soga es la reunión en torno de fundaciones y partidos desde los que articulan una pregunta clave: ¿cómo lograr más mujeres en política y, sobre todo, en la política liberal?

Pero esos hilos de la soga no están hechos solo de experiencias comunes. Las condiciones materiales, los recorridos educativos y las trayectorias sociales introducen diferencias. No es lo mismo llegar al liberalismo desde una tradición familiar de derecha ilustrada que a través de una radicalización a partir del rechazo al gobierno del peronista Alberto Fernández y la identificación con Milei durante la pandemia. Los modos de pensar el feminismo, la relación entre mujeres y política, e incluso la adscripción -o rechazo- a la categoría «feminista» varían entre los grupos.

Un episodio que refleja bien estas tensiones fue el momento en que compartimos con nuestras entrevistadas la tapa de nuestro libro. La imagen elegida -Rosie la Remachadora, símbolo del trabajo femenino en la Segunda Guerra y resignificada como ícono feminista– generó reacciones divergentes que expresaban con claridad la lectura generacional. Para las señoras liberales, la tapa fue casi ofensiva. Se sentían representadas por el título –Sin padre, sin marido y sin Estado-, pero rechazaban la estética que evocaba el feminismo obrero o militante. Compartieron imágenes de sus propias actividades, subrayando una estética de señoras «bien vestidas» y prolijas, en contraste con la figura de una mujer con pañuelo en la cabeza y gesto combativo.

Las mujeres de la generación intermedia reaccionaron con ambivalencia. Algunas se sorprendieron por la gestualidad de la imagen; otras la tomaron con simpatía o ironía, mostrando que, aunque la figura provenía de un repertorio feminista ajeno, podía reinterpretarse desde una sensibilidad liberal. En el caso de las «pibas», la lectura fue distinta. Vieron en Rosie -que en la tapa aparece con un tatuaje de serpiente, emblema muy presente en el universo libertario- un contraste productivo. Aunque la figura remitía a un feminismo «zurdo», la incorporaron como elemento contracultural. La serpiente, presente en la iconografía juvenil mileísta, condensaba para ellas esa sensibilidad disidente. Una entrevistada lo expresó con claridad: «No hay que perder de vista el elemento contracultural del mileísmo. El riesgo, ahora que somos gobierno, es burocratizarnos». En esa lógica, el tatuaje de la serpiente sobre Rosie actúa como recordatorio visual de los orígenes juveniles y disruptivos.

Ustedes marcan la existencia de distintos espacios de militancia del feminismo liberal, como Pibas Libertarias o Mujeres Liberales Argentinas. Aunque aclaran que las militancias de las mujeres se superponen en estas organizaciones, cada una parece tener una impronta propia. ¿Qué las separa y qué las une? ¿¿Hay articulaciones estratégicas entre estos grupos, o más bien disputas por la representación de la causa común? ¿Cómo se vinculan, por ejemplo, en torno de fechas como el 8M?

CS: Hay distintos grupos que conforman esta constelación. Y nosotras estudiamos a varios de ellos, en particular a Mujeres Liberales Argentinas, Mujeres por la Patria, Pibas Libertarias, Las Pibas Progresan y el capítulo argentino de Ladies of Liberty Alliance (LOLA). Lo que observamos es que sus fronteras son móviles y porosas. Las mujeres entrevistadas transitan entre un grupo y otro, e incluso participan en más de uno de manera simultánea. Esta superposición hace difícil trazar límites organizativos estrictos. Hay, además, niveles de articulación diferentes: desde redes más federales con fuerte implantación territorial, hasta plataformas como LOLA, de alcance internacional, que, aunque se presenta como apartidaria, mantiene vínculos con partidos políticos en diversos países, incluida Argentina. Al mismo tiempo, los espacios están delimitados, aunque parcialmente, por ciertos cortes generacionales.

Uno de los espacios privilegiados para observar tanto la diversidad como las tensiones dentro del activismo liberal de mujeres en Argentina fue, justamente, el del 8M. Muchas de nuestras entrevistadas comenzaron a participar de las movilizaciones que se producen en esa fecha desde 2021, especialmente en la ciudad de Buenos Aires y en Córdoba. Sin embargo, su presencia fue y sigue siendo conflictiva: han sido objeto de hostilidad, desde pedidos explícitos de que se retiren hasta insultos, escupitajos, empujones e incluso cantos amenazantes del tipo «como a los nazis les va a pasar, a donde vayan las iremos a buscar», en alusión directa a su condición política disidente dentro de la marcha.

A pesar de estas experiencias, su participación en el 8M no cesó, sino que se transformó. Las activistas comenzaron a ensayar nuevas estrategias. En 2024 -el primer 8M bajo el gobierno de Milei-, muchas optaron por participar de modo alternativo, en espacios propios, como el encuentro de mujeres liberales realizado en la Legislatura porteña, organizado por la diputada libertaria Rebeca Fleitas. Otras continuaron asistiendo, aunque con tácticas más discretas: sin banderas identificatorias o instalando mesas informativas, como una donde se ofrecía asesoramiento sobre cómo realizar denuncias por violencia de género, con participación incluso de agentes policiales. Su idea es tener un espacio «más profesional» para resolver «problemas concretos».

Este tipo de intervenciones muestra que el 8M no es una fecha que resignan, sino que resignifican. A partir de la tensión con los feminismos tradicionales, algunas de estas mujeres comenzaron, en 2022, a organizar sus propios Encuentros de Mujeres Liberales. Allí lo interesante es que utilizan el mismo significante que el de los encuentros que reúnen al feminismo argentino desde el regreso de la democracia (Encuentro Nacional de Mujeres), pero dándole una impronta propia: se discuten temas como el empoderamiento económico, la sinergia entre feminismo y libre mercado, se imparten cursos de educación financiera, se dialoga sobre la participación de las mujeres en la política y se convoca a referentes del espacio. Estos encuentros, aunque todavía pequeños en escala, se distinguen por una estética propia –pines, gorras, lemas como «Hacer el feminismo liberal otra vez»- y por la creación de una comunidad en la que se abordan también temas que son reconocibles en otros espacios militantes de mujeres, como las dificultades para conciliar las tareas de cuidado con la militancia política o las situaciones de acoso sexual dentro de sus propios partidos.

El trabajo sobre los «decálogos del feminismo liberal» resulta central para entender la performatividad de este activismo. ¿Qué son esos decálogos y quiénes los desarrollan? ¿Creen que estas herramientas discursivas están funcionando como una forma de «institucionalización desde abajo» de un feminismo alternativo? ¿Puede leerse ahí un intento deliberado de fundar un campo propio, más allá de su carácter minoritario?

MV: La aparición de los «decálogos del feminismo liberal» fue uno de los elementos más reveladores del trabajo de campo. Empezamos a detectarlos al observar ciertas repeticiones discursivas en encuentros, posteos en redes sociales, intervenciones en fundaciones y otras instancias de agrupamiento. En muchos casos, se trataba de espacios en los que las propias activistas se preguntaban: «¿qué somos?», «¿somos mujeres?» «¿somos feministas?» «¿somos liberales?» «¿cómo nos reconocemos?». Esas preguntas no tenían aún una resolución definitiva, pero eran el inicio de un proceso de delimitación identitaria. Lo que encontramos fue un feminismo work in progress, una construcción en curso.

En estos espacios, los decálogos operan como una herramienta de síntesis y performatividad. No son solo enunciados normativos, sino artefactos discursivos que contribuyen a institucionalizar una identidad en construcción. En ese sentido, permiten delimitar los contornos de un «nosotras» que aún está siendo elaborado. En algunos casos, reproducen afirmaciones ya presentes en el discurso liberal masculino –como la idea de que «la violencia no tiene género»–, lo que muestra tanto la proximidad con ciertos referentes varones del liberalismo como el esfuerzo por construir un espacio específicamente femenino dentro de ese mismo universo.

Vimos que los decálogos circulan en distintos países a través de redes como LOLA y que se adaptan a los contextos locales. Por ejemplo, en Argentina tienen un énfasis fuerte en el antiperonismo (sobre todo entre las más grandes), el antikirchnerismo y el antiprogresismo, que, aunque no siempre aparece explícito en los enunciados, funciona como un hilo más de esa «soga» que las une. La elaboración de los decálogos suele ser colectiva. Muchas activistas -de manera individual o agrupadas- definen los puntos que consideran centrales para su activismo, y también las fundaciones los adoptan y difunden. Ese es su carácter performativo: el decálogo no solo retoma lo que ya existe, sino que contribuye activamente a producirlo.

CS:En este sentido, me gustaría agregar que el primer punto de estos decálogos es especialmente revelador: «Nadie tiene la potestad de representar a todas las mujeres». Con esa afirmación, las activistas liberales polemizan con lo que denominan el «feminismo de las zurdas», al que acusan de atribuirse una representación totalizante. A partir de ahí, proponen una torsión discursiva que es central para entender su intervención: la idea de que el feminismo no es propiedad exclusiva de la izquierda. Reivindican una tradición propia, que se remonta a las sufragistas, a las defensoras de los derechos civiles y al liberalismo clásico. Plantean que «el feminismo de las zurdas nos robó las banderas», que la lucha de géneros fue subsumida en la lucha de clases y que es necesario volver a fundar un feminismo que recupere esas raíces.

Los decálogos articulan las ideas fuerza que las mueven. En ellos pueden leerse consignas como que «Varones y mujeres son iguales y complementarios» –lo que establece una idea de feminismo que no se reconoce en la confrontación de géneros–, el «rechazo a la violencia en todas sus formas», el fomento de la autonomía económica y financiera, el rechazo a toda forma de victimización y el establecimiento de la idea de que el libre mercado es el mejor aliado para el empoderamiento real de las mujeres.

Pero los decálogos no son simplemente dispositivos retóricos. Son herramientas de legitimación y de inscripción en una genealogía alternativa. Más que una simple reacción, expresan una voluntad de fundación: la de crear un campo propio dentro del feminismo, aunque sea desde una posición minoritaria, y disputarles sentido y representación a sus tradiciones dominantes.

A lo largo del libro, da la impresión de que algunos de los elementos aglutinantes de estos grupos no provienen necesariamente de una matriz de género –aunque claramente la incluyen–, sino más bien de posiciones políticas como el antikirchnerismo, el antiperonismo y el rechazo al progresismo al que hacían referencia. Si esos son los puntos de articulación centrales, ¿existe realmente una matriz de género que estructure y dé sentido a estas militancias? ¿O el componente ideológico antiprogresista, anticolectivista y antiperonista termina por subordinar la dimensión de género, transformándola en algo secundario o instrumental?

CS: Si bien es cierto que el antikirchnerismo y el antiprogresismo son un hilo conductor que reúne a todas estas mujeres, es solo uno de los que componen la soga. Hay otros, y algunos de ellos refieren claramente a elementos de género que atraviesan la experiencia de estas feministas liberales, aunque su formulación no adopte necesariamente los marcos conceptuales del feminismo convencional. Muchas de ellas militan en espacios –como grupos de lectura o fundaciones– en los que la presencia femenina es minoritaria, y lo hacen desde experiencias diferenciales. Al levantar la mano para señalar, por ejemplo, un femicidio o el debate sobre el aborto, se encontraron frecuentemente con silencios o desinterés. La persistencia de ese vacío alimentó una conciencia de excepción, una percepción de soledad, pero también una voluntad de interpelación.

Ellas mismas identifican que al liberalismo «le faltan mujeres», y se plantean la necesidad de militar para revertir ese escenario. Reconocen que otros espacios políticos –el peronismo, el kirchnerismo, incluso el radicalismo– ya han dado debates sobre la participación de las mujeres, mientras que el liberalismo sigue siendo un territorio en disputa. Esa experiencia diferencial las lleva a construir agendas propias. Organizan grupos de lectura solo para mujeres, que tienen más convocatoria que los grupos mixtos; prefieren encontrarse entre pares para evitar el acoso o la incomodidad de ciertos espacios dominados por varones; comparten la dificultad de participar en reuniones políticas nocturnas donde se toman las decisiones.

En ese sentido, hay una experiencia de género. Como ocurre en muchos otros espacios de militancia, las mujeres la pasan peor y eso las vincula. Es una experiencia compartida que habilita alianzas, genera comunidad –aun a pesar del declamado anticolectivismo– y se traduce en demandas propias: la importancia de manejar el propio dinero, negociar el salario, no depender de un padre, un marido o una figura masculina. Esa es una reivindicación explícita del empoderamiento económico como forma de emancipación femenina, que muchas de ellas viven como una experiencia profundamente cotidiana. Aunque esta idea circula también en otros discursos liberales, su inscripción desde el género tiene una carga específica: para ellas, el mercado puede ser un espacio de autonomía que las empodera en tanto mujeres. Perciben que la idea de que «el dinero empodera» no les fue inculcada. Y la adoptan ahora, pero de un modo atravesado por su identidad de género.

MV: Creo que es importante aclarar siempre que los términos en que formulan estas experiencias no suelen estar anclados en una noción de desigualdad o diferencia estructural que expliquen en función del género. Esto no significa que no tengan una sensibilidad hacia desigualdades que viven y experimentan (en sus casas o en la política). La terminología analítica con que podemos leer sus prácticas no coincide con el lenguaje que ellas utilizan para describirse. Esta disonancia se replica en otros planos. Por ejemplo, muchas se definen como anticolectivistas, pero participan activamente en grupos de mujeres. Un caso revelador es el de Mujeres Liberales Argentinas: comenzó como grupo exclusivo de mujeres, pero al poco tiempo varones allegados plantearon que esa forma de organización contradecía la lógica liberal. Frente a esa crítica, se creó un grupo mixto, aunque ellas mantuvieron el grupo original, en el que circula información y se habilitan conversaciones que no ocurren en el espacio compartido.

Este tipo de tensiones también se expresa en la apropiación diferencial de los textos. Un ejemplo claro fue la lectura del Libro negro de la nueva izquierda de Nicolás Márquez y Agustín Laje, que circula entre varones y mujeres, pero cuya interpretación y uso varían según el grupo. Algunas de nuestras entrevistadas incluso nos transmitieron que la lectura de uno de los capítulos escritos por Laje, titulado «Feminismo e ideología de género», fue una primera puerta de acceso a la historia del feminismo liberal. Del mismo modo, frente a hechos concretos dentro de los propios espacios liberales –como la suspensión de actividades del 8 de marzo sin previo aviso por decisión del partido La Libertad Avanza–, algunas activistas identificaron que esa medida era una forma de discriminación. De hecho el discurso que surgía era: «somos mujeres que nos organizamos y no nos quedamos en casa haciendo tareas domésticas». Esas formas de enunciación, aunque no estén articuladas en una clave feminista clásica, remiten a una politización de género.

¿Qué posiciones tienen, por ejemplo, frente a la idea de cuotas o cupos de género en la política? ¿Cómo se vinculan con el gobierno de Milei y con algunas de sus decisiones en materia de género?

CS: Si bien en general rechazan las políticas de cupos de género, reconocen que muchas mujeres liberales no estarían hoy ocupando lugares de poder sin la existencia de mecanismos de acción afirmativa. Esta conciencia genera una ambigüedad difícil de resolver: por un lado, critican la lógica del cupo como «colectivista» y «antimeritocrática»; por otro, reconocen que su acceso fue posible gracias a él.

Este tipo de tensiones se intensificaron hacia el final de nuestro trabajo de campo. En marzo de 2025, el grupo de mujeres más orgánicamente integrado a La Libertad Avanza acató la directiva partidaria de no realizar ninguna conmemoración pública del 8M. Esto implicó no solo bajar las banderas e identificaciones feministas, sino también suspender las actividades propias que habían construido. En ese contexto, surgieron formas alternativas de conmemoración. Algunas mujeres organizaron por su cuenta una clase de tiro en un polígono para celebrar el 8M de manera autogestiva y fuera del radar de las estructuras formales. Estos gestos muestran no solo la persistencia del deseo de marcar la fecha, sino también la perplejidad que muchas de ellas habitan: tensionadas entre el discurso partidario, sus propias convicciones liberales y una experiencia de género que las congrega, aun cuando no siempre puedan -o quieran- nombrarla como tal.

El libro muestra que el concepto de «empoderamiento» ocupa un lugar central en este activismo. Pero no se trata de un empoderamiento desde políticas públicas o derechos sociales, sino de uno que pasa por la autonomía económica, el emprendedorismo, la educación financiera, la portación de armas o la propiedad privada. ¿Qué significa empoderarse para estas mujeres?

MV: Desde el inicio del trabajo de campo decidimos no dar una definición cerrada de «empoderamiento». Es un concepto polisémico, presente tanto en el lenguaje feminista como en la autoayuda y en el discurso empresarial. En lugar de fijar qué significa, nos interesó ver cómo se configura en el discurso y las prácticas de estas mujeres.

Así, identificamos tres grandes núcleos. El primero, formulado en los «decálogos del feminismo liberal», sostiene que «victimizar a la mujer no es empoderarla». La consigna «Ni papá, ni marido, ni Estado», que muchas repiten, sintetiza esa voluntad de autonomía radical. Además, la desconfianza hacia el Estado es fuerte: se lo considera incapaz de cuidar, ineficaz en las políticas contra la violencia –se menciona incluso que tras su intervención aumentaron los femicidios– y se afirma que las mujeres deben encontrar su fuerza no en el auxilio estatal, sino en su capacidad de autosustento a través del mercado.

El segundo núcleo le otorga al mercado un valor central como espacio de realización personal y económica. Empoderarse significa lograr autonomía mediante el trabajo, el emprendedorismo, la educación financiera y la administración del propio dinero. En un 8M, una entrevistada lo resumió así: «Ni flores ni bombones, queremos libre mercado». La idea de que «el mercado nos dio más oportunidades que el Estado» funciona como una pedagogía interna y como una forma de narrar la propia historia: acceder a una cuenta bancaria, emprender, negociar un sueldo y no depender de un varón son considerados hitos en sus trayectorias. Para ellas, el mercado y el capitalismo son herramientas de progreso también en términos de género. De ahí que conquistas pasadas, como la autonomía patrimonial o el acceso de las mujeres a cuentas bancarias, así como la reivindicación actual de «hablar de plata», se interpreten en su universo como formas de empoderamiento femenino.

Estas ideas se expresan en acciones concretas: en los encuentros abundan talleres de emprendimiento o de educación financiera, donde conviven lenguajes empresariales, políticos y de autoayuda. La sensibilidad emprendedora –previa al ascenso de Milei– ganó fuerza durante la pandemia. Muchas reaccionaron contra el lema oficial del gobierno del peronista Alberto Fernández «El Estado te cuida», entendiendo que, en realidad, el Estado les impedía trabajar. Las restricciones llevaron a la apertura de pequeños negocios desde casa, mayormente a través de Instagram: velas, ropa, cosméticos, reventa de productos; una economía informal y feminizada.

El tercer núcleo es el que vincula empoderamiento con seguridad y autodefensa. Para ellas, el Estado no solo falla en el cuidado social, sino también en la protección física. De ahí la reivindicación de la libre portación de armas, la defensa personal y, en algunos casos, de la práctica de las artes marciales. Una activista mexicana, cercana a LOLA y autora del libro Contra el feminismo mainstream, tituló un capítulo: «La policía no me cuida, me cuidan mis amigas… las armas». La frase combina la crítica al Estado por su ineficacia frente a la violencia de género con la apropiación simbólica de las armas como emblema de autonomía. Sin embargo, el uso y la portación de armas no son una práctica realmente extendida. Algunas toman clases de tiro y en ciertos encuentros se sortean cupos para polígonos, pero, sobre todo, se trata de un gesto contracultural: incorporar la estética y el lenguaje armamentista como símbolo de empoderamiento femenino. En este gesto hay un trazo generacional y político: las armas no son solo una herramienta de defensa, sino un marcador identitario que contrasta con los símbolos del feminismo institucional –bancos rojos, campañas estatales de prevención de la violencia–, que son objeto frecuente de crítica o burla en estos grupos.

La estética parece ocupar un lugar importante para estas feministas liberales. Colores pasteles, collares de perlas, bijouterie, buena presencia: toda una gramática visual que se diferencia explícitamente de la estética del feminismo de izquierda, que suelen asociar con los flequillos o el pelo rapado. ¿Qué se juega en esa distinción estética? ¿Estamos frente a un nuevo repertorio simbólico de derechas, o frente a una manera de reponer la feminidad tradicional como virtud en disputa dentro del campo feminista?

CS:La dimensión estética es, efectivamente, un aspecto estructurante en la construcción de estas identidades. Una entrevistada, por ejemplo, ironizaba: «Tengo flequillo y tengo que estar explicando todo el tiempo que no soy zurda». Ese tipo de comentarios ilustran hasta qué punto ciertos códigos visuales están cargados de significados políticos. En espacios internacionales como la fundación LOLA, esta preocupación incluso se institucionaliza: sus guías para eventos incluyen recomendaciones explícitas –ropa de trabajo, trajecitos, colores discretos– bajo la consigna de estar «bien puestas».

La estética funciona para marcar distancias. Por un lado, frente al feminismo de izquierda, que asocian con una imagen desaliñada o provocadora. Por otro, frente a la retórica explosiva de figuras masculinas del liberalismo –como Agustín Laje o Nicolás Márquez–, cuyas formas de debate y exposición muchas rechazan, a punto tal que varias relatan haber sido víctimas de lo que llaman doxeo en redes por parte de estos referentes, lo que añade complejidad a su lugar dentro del espacio. La estética se asocia, en ese marco, a los «modos», un tema importante en la incomodidad que a veces sienten dentro del propio liberalismo.

Al mismo tiempo, la estética también refleja pertenencias de clase. En las «señoras liberales» responde a su origen social: ropa de lino, accesorios discretos, buena presencia. No es performativa, sino heredada. Muchas mujeres jóvenes, sin embargo, adoptan la estética sin compartir ese origen, en una apropiación aspiracional que busca forzar la pertenencia simbólica. Como señalamos en el libro, muchas «trabajan para vivir» –en oficinas, comercios o call centers–, pero eligen «vestirse bien» para proyectar autoridad, seriedad y pertenencia. Es una decisión consciente: saben que en ciertos ámbitos su presencia podría leerse como marginal y construyen así una gestualidad visual que las iguala con figuras más consolidadas del liberalismo.

MV: En ese sentido, hay otro dato interesante: para ellas, flequillos o cabezas rapadas son marcadores del «marxismo cultural». Adoptar una estética distinta de la de las «feministas zurdas» les permite inscribirse en otra matriz. Existen además otras producciones estéticas que no incluimos en el libro, pero resultan significativas. Por ejemplo, hay un grupo de varones que se identifica con el llamado «liberalismo muscular», donde el cuerpo se entiende como proyecto liberal en sí mismo. Hacer músculo, controlar la dieta, entrenar, compartir rutinas y suplementos forman parte de una doble agenda –política y corporal–. Aunque es un espacio mayoritariamente masculino, algunas mujeres participan. Este caso refuerza la idea de que, en todos los espacios políticos, el cuerpo es también un terreno de disputa cultural e ideológica.

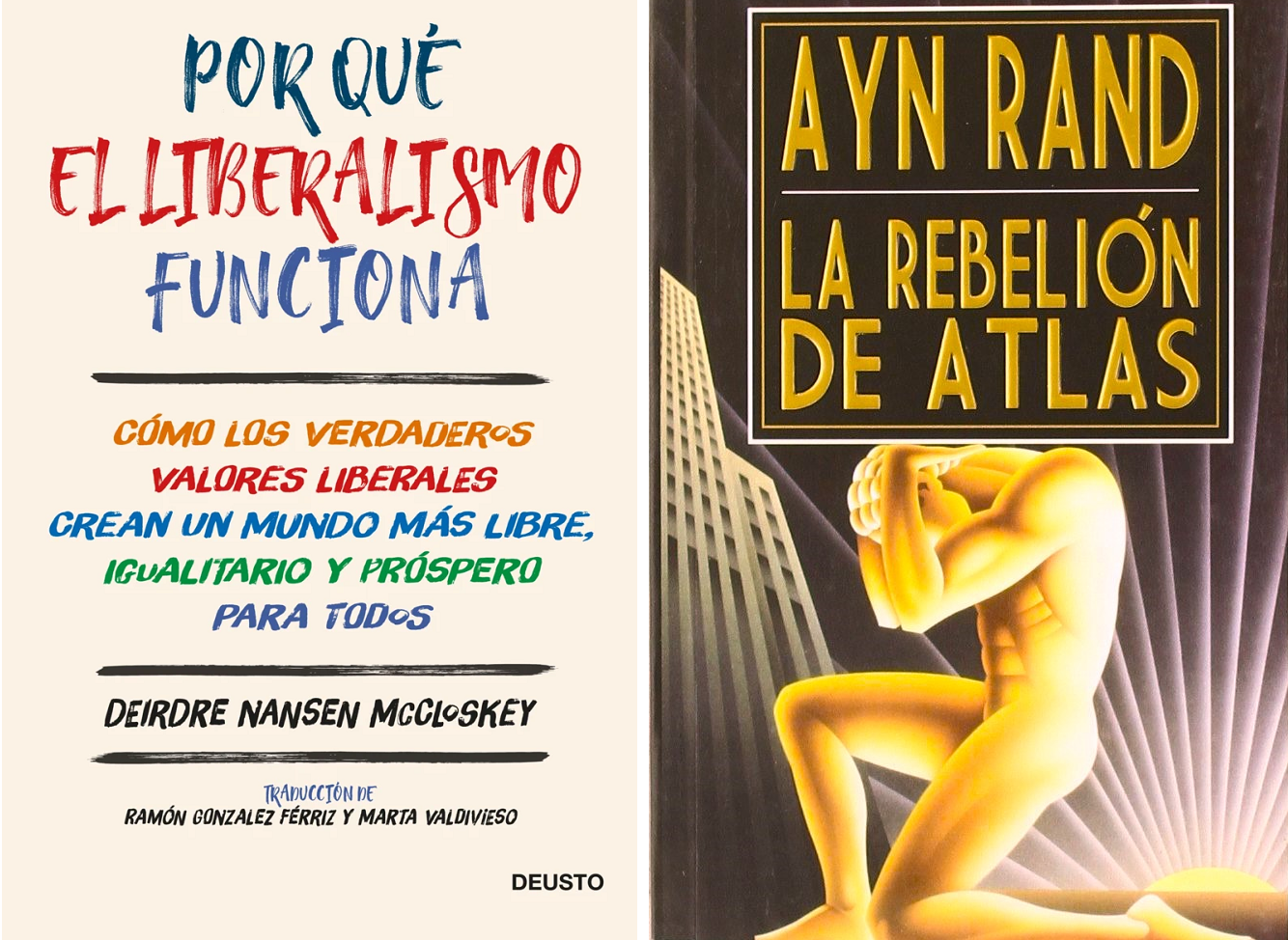

En el libro, muestran que una de las tareas centrales para las feministas liberal-libertarias es la construcción de una «biblioteca propia»: un repertorio textual que les permita legitimar su identidad ideológica y disputar el canon feminista desde otro lugar. Autoras como Ayn Rand, Camille Paglia, Deirdre McCloskey, María Blanco o Gloria Álvarez conviven allí con figuras del liberalismo clásico y libertario como Friedrich Hayek y Murray Rothbard. ¿Qué función cumple esa biblioteca en la autopercepción de estas activistas?

CS: El lugar que ocupan los libros en este activismo fue una de las grandes sorpresas del trabajo de campo. No lo habíamos incluido en el guion inicial, pero pronto advertimos su centralidad. Surgió de forma espontánea: en entrevistas por Zoom, muchas activistas se ubicaban frente a sus bibliotecas, acercaban títulos a la cámara, compartían PDF y recomendaban lecturas. Esa gestualidad nos llevó a detenernos: para buena parte de las mujeres –sobre todo de la generación intermedia y las más jóvenes–, los libros son piezas claves en la construcción de identidad política y pertenencia al espacio liberal.

Conocíamos el trabajo de Analía Goldentul y Ezequiel Saferstein sobre los circuitos de lectura masculinos en el universo liberal-libertario1, pero no imaginábamos que entre las mujeres esta práctica fuera tan relevante. Incluso nuestro propio libro tuvo un lugar simbólico: muchas querían aparecer con nombre y apellido, «tener su libro» como expresión de legitimidad dentro del movimiento. Leer y escribir son actividades frecuentes: algunas publican artículos en Instagram, blogs o revistas impulsadas por organizaciones como LOLA, que alienta a «escribir su versión del liberalismo».

El repertorio que encontramos puede organizarse en tres «estantes». El primero reúne los clásicos del liberalismo y el libertarismo –Hayek, Mises, Rothbard–, leídos con claves propias pero presentes como referencias. Una docente contó que llevaba a clase un libro de Agustín Laje forrado, para citarlo sin generar conflicto con colegas. El segundo estante, más inesperado, incluye textos del feminismo clásico y contemporáneo –Simone de Beauvoir, Judith Butler, Silvina Ocampo–. No siempre hay una lectura sistemática, pero su presencia revela una voluntad de conocer ese canon, incluso para diferenciarse. El tercero, el más identitario, es la «biblioteca propia»: autoras como Gloria Álvarez, María Blanco, Ayn Rand, Deirdre McCloskey o Camille Paglia. Estas dos últimas, en particular, ocupan un lugar destacado, y no solo entre mujeres.

Los libros en papel conviven con su circulación digital: videos, podcasts y contenidos breves en redes, difundidos por cuentas personales y fundaciones. Y es que los textos no solo son fuentes de saber, sino también dispositivos de organización y formación política. Sirven para «dar la batalla» dentro y fuera del feminismo: si «las zurdas» se afirman en Beauvoir o Butler, ellas lo hacen en Rand, Paglia o McCloskey. Como en todo espacio militante, los libros son repositorios de autoridad y herramientas de legitimación. Incluso Milei destacó el papel de sus propios libros en campaña: la editorial Unión los vendía en actos como si fueran discos en un recital. La palabra impresa conserva un valor performativo. Vale la pena señalar que McCloskey es una mujer trans, formada en Historia en Harvard en la década de 1960, que además de publicar numerosos libros y artículos sobre economía y liberalismo, narró su propio proceso de transición en Crossing: A Memoir, publicado en 1999 por la University of Chicago Press, una de las editoriales académicas más prestigiosas del mundo. Su figura no aparece solo como referencia bibliográfica: también integra los espacios de sociabilidad liberal a los que recurren las mujeres con las que trabajamos en el libro. Un ejemplo reciente es su participación, en 2024, junto a Javier Milei, en un evento organizado por la Fundación Libertad y Progreso, al que varias de ellas asistieron, donde se fotografiaron con McCloskey y compartieron esas imágenes en sus redes sociales.

Leer y escribir están, además, estrechamente ligados al deseo de participar. Muchas organizan grupos de lectura -mixtos o solo de mujeres- y comparten textos y comentarios. La circulación va más allá de la lectura: hay una pedagogía informal sobre cómo escribir, publicar y vender un libro. Algunas entrevistadas detallan cómo producirlo, promocionarlo, moverlo en redes o contactar editoriales. Leer, escribir, publicar y enseñar a otras a hacerlo son, en este universo, prácticas que construyen legitimidad cultural y política desde abajo.

En el trabajo de campo percibimos que La rebelión de Atlas (1957), la novela de Ayn Rand mencionada por muchas de las mujeres más jóvenes a las que entrevistamos, funcionaba como una especie de «biblia» para distintos movimientos de derecha en las últimas décadas, desde el Tea Party en Estados Unidos hasta el bolsonarismo en Brasil. Rand, filósofa y escritora nacida en 1905 en San Petersburgo y luego nacionalizada estadounidense, fue un ícono del anticomunismo. Su novela, que sigue siendo un éxito de ventas muchos años después de su muerte, describe unos Estados Unidos en decadencia por el exceso de intervencionismo estatal, donde la sociedad se divide entre los «saqueadores» –los políticos– y los «no saqueadores»: emprendedores, empresarios e intelectuales que se rebelan contra el gobierno con un lockout que paraliza el país. Las ideas de Rand circularon en múltiples formatos audiovisuales: desde videos cortos producidos por fundaciones liberales hasta películas que llegaron a salas de cine. En Argentina su lectura tampoco es nueva: ya había sido citada por el ex-presidente Mauricio Macri antes de la era Milei.

La figura de Rand es intensamente disputada dentro del liberalismo. Para Gloria Álvarez –referente feminista libertaria y ex precandidata a la presidencia de Guatemala–, su legado se reivindica por haber defendido la despenalización del aborto, como lo sostuvo en un debate con Agustín Laje en 2021 que, hasta hoy, acumula más de 2,8 millones de vistas en YouTube. En cambio, para el propio Laje o para Milei, Rand es sobre todo una autoridad intelectual que justifica el achicamiento del Estado.

Ustedes mencionan que algunas mujeres que hoy se identifican con el feminismo liberal han transitado previamente espacios vinculados al feminismo de izquierda o al progresismo. ¿Qué revelan estas experiencias sobre los puntos de contacto y fricción entre sensibilidad feminista y orientación política? ¿Son síntoma de incomodidad frente a la institucionalización del feminismo? Y ¿qué papel cumple la biblioteca liberal en reordenar simbólicamente esas conversiones?

MV: Sí, encontramos varios casos que pueden describirse como trayectorias de trasvasamiento, aunque no bajo la forma de una conversión abrupta o lineal. Son recorridos complejos, atravesados por tensiones entre una sensibilidad feminista persistente y un creciente malestar frente a las formas de institucionalización partidaria o cultural del feminismo hegemónico.

Un ejemplo elocuente es el de Natalia, una de las entrevistadas, quien en su juventud militó por el aborto legal y más tarde se volcó al liberalismo. Relata que, al entrar en contacto con la «biblioteca liberal», halló respuestas que antes buscaba en el feminismo progresista. Concluyó que no necesitaba asumirse como feminista para reivindicar sus derechos como mujer: el liberalismo, como doctrina centrada en la libertad individual, le ofrecía las herramientas necesarias.

Otro caso es el de una ex-alumna del Colegio Nacional de Buenos Aires que participó activamente en la «marea verde» en favor de la legalización del aborto, pero dejó de usar el pañuelo verde al asociarlo con el feminismo de izquierda. Aunque sigue defendiendo el aborto legal, lo formula en otros términos: «Mientras la salud sea pública, que se haga en hospitales; si se privatiza, será responsabilidad de cada una pagárselo». Una trayectoria similar aparece en una joven del Instituto Modelo Iraola de La Plata, inicialmente atraída por el feminismo, pero cada vez más incómoda en los espacios militantes, sobre todo frente a consignas como «Macri basura, vos sos la dictadura», que le generaban rechazo.

La crítica a lo que llaman «partidización de las agendas» es recurrente. Una entrevistada bisexual, asistente habitual a la Marcha del Orgullo, dejó de concurrir al sentir que el evento se había convertido en «spotde campaña del kirchnerismo». Esa percepción la llevó a buscar espacios identitarios no alineados con la izquierda ni con el progresismo tradicional.

En todos estos casos se observa la tensión entre una inquietud feminista persistente y la búsqueda de canales políticos que no pasen por la lógica partidaria ni por los códigos del feminismo hegemónico. En ese proceso, la «biblioteca liberal» cumple un papel central: reorganiza simbólicamente esas trayectorias, dota de coherencia y legitimidad recorridos que, de otro modo, podrían parecer contradictorios. Leer a Hayek, Rothbard, Paglia, Rand o María Blanco no solo provee un marco conceptual para argumentar, sino que construye pertenencia dentro de un espacio ideológico que todavía está en proceso de consolidarse.

En Sin padre, sin marido y sin Estado ustedes muestran tensiones en torno de las categorías políticas que utilizan estas mujeres para autodefinirse. En particular, muchas se reivindican como feministas liberales, pero rechazan la etiqueta de «mujeres de derecha». ¿Cómo interpretan ustedes esta diferenciación? ¿Qué matices simbólicos, ideológicos o generacionales se ponen en juego cuando estas activistas marcan distancia frente a la noción de derecha, incluso cuando sus posicionamientos se alinean con proyectos políticos de ese signo?

CS: Lo primero que observamos es que ninguna de las mujeres entrevistadas se identifica abiertamente como «de derecha». Incluso las más cercanas al mileísmo subrayan que son «liberales» y no «mileístas», aun cuando apoyen al gobierno de Milei. Esta distinción es importante porque expresa la voluntad de diferenciarse tanto de los discursos más agresivos del entorno libertario como de ciertos referentes varones del campo derechista, a quienes muchas consideran portavoces de un estilo político que no comparten.

En este marco, «derecha» funciona más como un término acusatorio que como una identidad asumida. Sirve para marcar límites frente a otros actores, incluso dentro del mismo universo ideológico. Entre las generaciones jóvenes e intermedias, el rechazo discursivo es tajante. Una entrevistada lo expresó sin rodeos: «Tengo miedo de aparecer en un libro de mujeres de derecha». La frase revela una tensión identitaria evidente: se ubican objetivamente en el espectro de la derecha, pero no se sienten cómodas nombrándose así.

Este patrón contrasta con el de algunos varones jóvenes que sí se reivindican como de derecha. Entre las mujeres, en cambio, predomina la cautela: buscan construir un espacio propio dentro del liberalismo, articulado en torno de la autonomía, el mérito, la libertad económica o el rechazo al colectivismo, pero distanciándose, muchas veces, de las retóricas más explosivas en términos conservadores. Por eso, más que «mujeres de derecha», parece más preciso hablar de feministas liberales que intentan trazar una frontera tanto con el feminismo hegemónico como con los núcleos más duros del discurso derechista. En esa disputa por el lenguaje político se juega también su legitimidad dentro de un campo aún en formación, donde las identidades no están completamente estabilizadas.

Aun cuando rechazan la etiqueta de «mujeres de derecha», es visible que, en ciertos temas, como el de la Educación Sexual Integral (ESI), algunas adoptan posiciones muy conservadoras, a veces no demasiado diferentes de las derivas conservadoras del liberalismo que en ocasiones les preocupan.

MV: Algunas de las mujeres que entrevistamos adoptan posturas críticas hacia la ESI, aunque con importantes matices generacionales y políticos. En general, no se oponen a la educación sexual, pero sí cuestionan la perspectiva que sustenta la ley. Para muchas, la ESI introduce una «ideología de género» que consideran perjudicial: una narrativa que, desde su perspectiva, niega el dato biológico del sexo y habilita lo que ven como una confusión identitaria en edades tempranas. Por eso, proponen una ESI «desde la biología», centrada en explicar la anatomía, la reproducción y la prevención, sin intervenir en cuestiones de identidad de género o disidencias.

Sin embargo, esta crítica no es homogénea. Las más jóvenes, que atravesaron una escolarización con ESI, reconocen su utilidad para prevenir abusos, aunque también señalan lo que perciben como excesos o formas de imposición. Este desacuerdo se expresa incluso dentro de los propios espacios militantes: en el grupo de WhatsApp de Mujeres por la Libertad hubo discusiones en torno de qué significaba exactamente «ideología de género», y algunas se mostraron incómodas con discursos de odio hacia personas trans o no binarias.

En ese sentido, la crítica a la ESI no siempre funciona como una frontera excluyente. A diferencia de los movimientos antigénero más radicalizados, que hacen de este punto un eje excluyente de identidad política, en el feminismo liberal que estudiamos la ESI aparece como un tema importante, pero no central.

Deirdre McCloskey, una economista trans estadounidense de 82 años, es un pilar teórico importante para algunas feministas liberal-libertarias. Sin embargo, en grupos como Mujeres Libertarias Argentinas se comparten mensajes que afirman que «las mujeres trans son simplemente hombres que se hacen pasar por mujeres». ¿Qué posiciones y qué tensiones hay sobre las personas trans?

CS: Este es uno de los temas que más heterogeneidad e incomodidad genera entre nuestras entrevistadas, y donde el corte generacional aparece con mayor claridad. Entre las mujeres mayores predominan posturas conservadoras: rechazo a la agenda de derechos de las personas trans y defensa de concepciones tradicionales de género. Algunas reivindican abiertamente a figuras como J.K. Rowling y sus críticas a las identidades trans. Entre las más jóvenes, en cambio, hay posiciones más abiertas o al menos más permeables a cuestionar el binarismo. Una de ellas nos dijo: «El DNI ni siquiera debería tener género», rechazando la lógica estatal de clasificación identitaria. Estas declaraciones conviven con el uso de categorías como «ideología de género» -propias del repertorio conservador-, sin que ello implique rechazar el feminismo ni la legalización del aborto. Es decir que se combinan lenguajes poco previsibles: se reconocen como hijas del Ni Una Menos, usan «ideología de género» y defienden tanto la autonomía económica como el liberalismo.

El caso de Deirdre McCloskey es ilustrativo: muchas la consideran una referente central. Su presencia en el evento junto a Javier Milei en 2023 fue celebrada por varias entrevistadas, que se fotografiaron con ella como un gesto de orgullo. Sin embargo, ese reconocimiento convive con expresiones transfóbicas que circulan -a veces de forma implícita, otras explícita– en espacios como Mujeres Libertarias Argentinas, sin que sean problematizadas internamente.

MV: Me gustaría agregar que también hay puntos de tensión respecto a este tema que se reflejan incluso en salidas de estos espacios. Es el caso de Antonella Marty, una figura clave para la formación de las liberales más jóvenes. Marty se distanció de las corrientes más extremas del liberalismo, y del espacio libertario en particular, por diferentes cuestiones, entre las que puede mencionarse su discusión con una autora que operaba como referente: Ayn Rand. En determinado momento, la tradición objetivista, en la que se reconocía la propia Rand, comenzó a hacerle ruido, a generarle tensiones. Detectó que pensar la diferencia biológica entre varones y mujeres como objetiva llevaba, casi necesariamente, a cuestionar la idea misma de identidad de género. Por supuesto, Marty tuvo otros puntos de tensión, que fueron acrecentándose, a punto tal que hoy habla de las «derechas antiderechos» y defiende un liberalismo más afín a la ampliación de derechos individuales, incluidos los de las personas LGBT+. Su figura marca un giro y evidencia que, incluso dentro de este espacio, existen debates abiertos sobre los límites del liberalismo en materia de derechos sexuales y de género.

Por eso, aunque la cuestión trans no fue un tema central –no surgía espontáneamente y tuvimos que introducirlo-, identificamos un abanico amplio de posturas en el que conviven afirmaciones contradictorias, cruces ideológicos inesperados y numerosas ambivalencias.

Ustedes señalan que el aborto no es prioridad para estas feministas liberal-libertarias, aunque provoca posturas diversas: algunas mayores se declaran «provida» y las más jóvenes apoyan la legalización, pero con reparos sobre su cobertura estatal. ¿Cómo interpretan esta oscilación entre reconocer el derecho a abortar y criticar su garantía pública? ¿Puede existir un feminismo que avale la legalización, pero rechace su institucionalización como política pública? ¿No implica esto defender el aborto solo en abstracto, sin garantizarlo para todas por igual?

CS: Efectivamente, lo primero que observamos fue que el aborto no forma parte de los núcleos prioritarios de discusión ni de la autoidentificación política de estas activistas. No surgió de forma espontánea en las entrevistas: lo introdujimos nosotras, conscientes de su centralidad en el feminismo argentino reciente. Aunque todas tenían algo que decir -en muchos casos, desde experiencias personales-, no lo inscriben como bandera central de su militancia.

Las posturas son heterogéneas. Entre las mayores predominan posiciones «provida», con una salvedad recurrente: ninguna cree que una mujer deba ir presa por abortar. Entre las más jóvenes hay mayor apoyo a la legalización, aunque muchas cuestionan que el procedimiento sea garantizado por el Estado. Reconocen la práctica, pero la asocian a la responsabilidad individual: quien quiera abortar debe asumir el costo. El hecho de que algunas de ellas no lo vean en el marco de un «derecho» que deba ser garantizado por el Estado no es extraño: forma parte de una visión más amplia sobre el lugar del mercado en la organización social, que se extiende a la salud, la educación o la protección social. Un caso ilustrativo es el de una joven a la que entrevistamos y que atravesó el debate de 2018 mientras cursaba la secundaria. Su preocupación no era tanto la disputa entre pañuelos verdes y celestes como el modo en que un hospital público del conurbano -con dificultades para garantizar otras prestaciones básicas- podría implementar ese nuevo derecho. En su discurso no se cuestiona la legitimidad del aborto, sino la capacidad del Estado para garantizarlo. Es ese el marco en el que el mercado adquiere un rol central.

Para muchas, además, la cuestión está cerrada: la ley se percibe como un logro reciente que no debería reabrirse. Incluso quienes tienen reservas sobre su implementación no consideran deseable retroceder. Reabrir el debate, dicen, sería estratégicamente contraproducente. Sin embargo, expresar públicamente posturas favorables a la despenalización puede tener un costo simbólico alto en algunos espacios liberales. El caso de la guatemalteca Gloria Álvarez es ilustrativo: cuando en un debate con Agustín Laje defendió que el aborto debía ser legal, recibió fuertes críticas de sectores conservadores, episodio que muchas de nuestras entrevistadas leen como advertencia.

En definitiva, no hay una posición unificada, sino una trama de argumentos que combinan experiencias generacionales, convicciones ideológicas y cálculos estratégicos. Cuando el feminismo liberal incorpora el tema del aborto, lo hace desde una gramática propia, centrada en la autonomía individual, la autogestión y, en algunos casos, el rechazo a la mediación estatal. Esa perspectiva entra en tensión con la noción de derechos sociales defendida por el feminismo progresista o de izquierda, pero no supone necesariamente un rechazo frontal al aborto. Más bien, implica un corrimiento respecto de cómo se dio el debate en Argentina, donde se distinguió entre despenalización –no ir presa por abortar– y legalización –que el Estado garantice el acceso a la práctica–. En los grupos con los que trabajamos conviven tres posiciones: quienes se declaran «provida», quienes apoyan la despenalización pero consideran que cada mujer debe costearse el aborto, y quienes respaldan la legalización tal como finalmente se aprobó. En ese marco, algunas corrientes liberales pueden aceptar el aborto, pero dentro de una concepción de feminismo que admite la privatización de la salud y, por lo tanto, no ve contradictorio que una mujer tenga que pagarlo. Nuestro interés fue justamente comprender ese feminismo en sus propios términos, y no en los nuestros.

En la investigación que han realizado se pone de relieve la existencia de militantes de estos espacios que se definen como homosexuales o bisexuales y que, sin negar las identidades sexogenéricas, cuestionan cómo se han representado y organizado colectivamente. ¿Se trata de una disputa sobre el sentido mismo de la diversidad -entre quienes la ven como lucha colectiva y quienes la entienden como expresión individual– más que de un rechazo a la diversidad? ¿Cómo observaron esta dimensión, sobre todo a la luz de discursos efectivamente homofóbicos del espacio liberal-libertario, que han sido expresados por el propio Milei en foros como el de Davos?

CS: La convivencia con ciertos discursos es tan difícil como ambivalente. Para la mayoría de estas mujeres, los planes de recorte de Milei, basados en el achicamiento del Estado y en la ampliación del mercado, son bienvenidos: allí no hay ningún problema. Lo apoyan y hasta pueden verlo desde una clave de género. Pero discursos como el de Milei en Davos, en el que homologó homosexualidad con pedofilia, provocaron y provocan incomodidad en varias de ellas. Las feministas liberales que están más lejos de las modulaciones conservadoras del mileísmo, aun apoyándolo, sienten incomodidad con ese tipo de expresiones y desarrollan críticas en sus propios espacios.

Por otra parte, más que un rechazo a la diversidad sexual, lo que observamos es una disputa sobre cómo debe representarse. El caso de Liz es ilustrativo. Feminista desde siempre, autoidentificada como bisexual y lectora de Simone de Beauvoir en la adolescencia, nació en Jujuy y se mudó a Córdoba para estudiar Derecho, buscando un entorno más abierto a su orientación sexual. Allí militó en la Coalición Cívica2, que –según relata– era entonces el partido que más trabajaba la agenda LGBT+. Participó en marchas del Orgullo y en Católicas por el Derecho a Decidir.

Sin embargo, convivió con un conflicto permanente: el rechazo de compañeras cercanas a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que veían militar en la Coalición Cívica como «ser de derecha». Liz lo vivía como un juicio injusto y excluyente. Años después, en la Marcha del Orgullo 2023, tuvo otra experiencia de incomodidad, al sentir, como decíamos antes, que estaba dentro de un «spotde campaña del kirchnerismo». Para muchas de ellas, esa percepción marca un punto de inflexión: la idea de que agendas como la feminista o la LGBT+ han sido «capturadas» por espacios partidarios con los que no se identifican. En las marchas del 8M se la puede ver con un cartel hecho a mano que dice «Nadie puede tener el monopolio del feminismo».

En definitiva, lo que predomina es una discusión con la idea de lo LGBT+ como un «colectivo» homogéneo, pero sin negar las desigualdades que enfrentan las personas homosexuales. Lo que rechazan es que las identidades impliquen automáticamente una alineación política. Lo mismo ocurre con Agustín, coordinador de Prisma, una organización liberal-libertaria de diversidad sexual, que sostiene que la orientación sexual no debe implicar tutela estatal ni adhesión a una agenda de izquierda. En ambos casos, el debate no gira en torno de la identidad en sí, sino del modo en que esta se traduce políticamente.

Desde esta mirada, la disputa no es contra la diversidad sexual, sino contra formas de representación que, a su juicio, absorben y homogeneizan experiencias distintas bajo una narrativa única. Rechazan lo que ven como la asociación automática entre diversidad sexual, progresismo y kirchnerismo. Así, la militancia en torno de la diversidad se reconfigura: ya no como pertenencia a un colectivo con representación unificada, sino como expresión individual de libertad, autodeterminación y autonomía frente a las lógicas tradicionales de organización política.

En el libro destacan el rechazo de estas mujeres a la categoría de víctima, como crítica política y a la vez como forma de diferenciarse del «feminismo de las zurdas». Sin embargo, este debate también recorre ciertos feminismos de izquierda, preocupados por las posiciones punitivistas. ¿Cuál es, para ustedes, el dilema central que enfrentan frente a la idea de victimismo? ¿La descartan siempre o la usan de forma estratégica? ¿Cómo abordan la violencia o la desigualdad que viven sin recurrir a esa categoría?

MV: En el trabajo de campo encontramos una paradoja evidente. Estas mujeres critican el uso de la noción de víctima como fundamento de políticas públicas diferenciadas, pero, al mismo tiempo, recurren a escenificaciones que las colocan -al menos gestualmente- en ese lugar. Su crítica al victimismo es precisa: ser mujer no debería convertirlas en sujetos que requieran un trato especial por parte del Estado. Por eso rechazan las políticas dirigidas a colectivos específicos y afirman una noción estricta de igualdad ante la ley, entendida en clave individualista. Desde su perspectiva, asumirse como víctima implica reclamar privilegios o protecciones arbitrarias, contrarias a su lógica meritocrática.

Sin embargo, esa crítica convive con otras formas de enunciación. En actividades como el 8M o en intervenciones universitarias, muchas adoptan gestos provocadores: se sacan fotos, entonan cantos, desafían el tono del evento. Allí emerge otro tipo de victimización, no vinculada al género u orientación sexual, sino a la pertenencia política. Se presentan como «víctimas del progresismo», excluidas o ridiculizadas por no encajar en el activismo feminista dominante. Algunas denuncian que les rompen carteles, les niegan la palabra o las «expulsan» de ciertos espacios. No lo conceptualizan como victimismo, pero reproducen algunos de sus elementos claves.

El rechazo a la categoría de víctima no es exclusivo de este sector. Varias de sus formulaciones dialogan -sin saberlo- con debates abiertos en otros feminismos. Autoras como Cecilia Varela y Catalina Trebisacce también han cuestionado los límites del victimismo en el feminismo de izquierda. Sin embargo, el rechazo al victimismo opera como frontera simbólica para diferenciarse de otros feminismos. Una frontera que, sin embargo, no es impermeable: convive con escenificaciones de exclusión y con enunciados que, a veces de forma inesperada, resuenan con debates más amplios del feminismo contemporáneo.

¿Cómo interpretan la atracción de mujeres de sectores populares por el liberalismo libertario de Milei –es el caso de varias de las entrevistadas–, personas que, habiendo vivido precariedad, frustración con el Estado o endeudamiento, se identifican con un ideario que exalta la autonomía individual, el emprendedorismo y la autorresponsabilidad, y expresan el deseo de «salir adelante solas», sin asistencia estatal ni tutela colectiva? ¿En qué medida operan claves de género allí?

MV: Una de las claves que quisimos subrayar desde el inicio del libro es que la conversación sobre el liberalismo no siempre parte de una adhesión ideológica o doctrinaria. En muchos casos se trata de un sentido común construido desde la experiencia cotidiana y que, con la figura de Milei, encontró un nombre, un repertorio y una escena donde reconocerse. Como en ciertos feminismos, la identificación no pasa necesariamente por lecturas teóricas, sino por vivencias compartidas. No se trata de una traducción directa del liberalismo clásico, sino de una subjetividad que, de forma pragmática, rechaza el Estado por considerarlo ineficiente, intrusivo o directamente ausente. Milei funciona, para muchas, como catalizador más que como punto de partida.

Esto supuso también una ruptura con las formas tradicionales de sociabilidad liberal, históricamente asociadas a entornos de elite, masculinos y cerrados. Un referente lo resumía así: Milei incomoda a muchos «liberales de copetín» porque rompe con sus modales y su léxico, pero conecta con sectores ajenos a esos círculos. Entre ellos, muchas mujeres jóvenes de sectores populares o medios empobrecidos que encuentran en su propuesta la validación de experiencias previas: trabajar desde chicas, sostener familias, migrar, adaptarse.

En varias entrevistas, las categorías del presente reorganizan la memoria del pasado. Laura, que dejó Argentina durante la dictadura pero por razones económicas, recuerda que su madre, al llegar a Venezuela, le dijo que debía aprender, allí, a arreglárselas sola. Ese mandato, entonces un gesto de supervivencia, hoy se resignifica como ética liberal. Lo mismo ocurre con una referente que vende cosméticos en el negocio de su abuela en el conurbano sur; otra que trabaja como telemarketer; otra que dejó la universidad por no poder pagar el transporte. Todas comparten una experiencia de soledad práctica, previa a cualquier adscripción política, que luego encontró en el liberalismo un marco simbólico.

La pandemia reforzó esta matriz. Muchas venían de rubros como el fitness, los servicios o el comercio informal, severamente afectados por el aislamiento. Desde su mirada, mientras el gobierno peronista de Alberto Fernández decía «El Estado te cuida», ellas sentían que debían arreglárselas solas. La brecha entre el discurso protector y la vivencia concreta de abandono consolidó la idea de autosuficiencia, que luego se convirtió en identidad política.

Más que una conversión ideológica, lo que emerge es una economía moral del esfuerzo que encuentra legitimidad en el lenguaje liberal-libertario. No parte de una doctrina previa, sino de una experiencia que adquirió nombre. Así como el feminismo permitió nombrar formas de acoso antes innombrables, el liberalismo ofrece una gramática para dar sentido a vidas organizadas desde hace tiempo en torno de la autogestión, el mérito y la resiliencia sin garantías. La identificación no surge a pesar de la exclusión, sino como forma de afirmarla con orgullo.

¿Cómo se vinculan estas activistas con figuras femeninas de la derecha política como la secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei, la diputada y activista libertaria Lilia Lemoine, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la ex-canciller Diana Mondino o la vicepresidenta Victoria Villarruel? ¿Hay identificación, distancia o crítica? Si rechazan el estereotipo de «mujeres de derecha» y se reivindican como feministas liberales, ¿cómo gestionan su relación con quienes sí integran el elenco visible del espacio libertario o liberal-conservador?

CS: La relación que estas activistas construyen con las figuras femeninas de la política institucional de derecha está mediada, fundamentalmente, por su concepción del mérito. Aquellas que, a su juicio, han alcanzado posiciones de poder por trayectoria, formación o esfuerzo –como Patricia Bullrich o Diana Mondino– son valoradas, incluso aunque no coincidan plenamente con sus agendas. Por el contrario, figuras como la secretaria general de la Presidencia Karina Milei o la diputada libertaria Lilia Lemoine suelen ser desestimadas porque se las considera designadas por vínculos familiares, relaciones personales o puro oportunismo. En sus palabras, no es lo mismo llegar «por ser hermana o pareja de», que haber transitado un camino político o profesional legítimo.

En ese sentido, la ex-canciller Diana Mondino ocupaba un lugar muy especial. Muchas la consideraban una interlocutora válida, alguien que podía representar públicamente la voz de las mujeres liberales. Fue invitada a varios de sus encuentros y su desplazamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores generó frustración. Mondino representaba una figura con credenciales liberales claras, con experiencia en el ámbito empresarial y una formación respetada. Su figura era vista como excepción en un entorno político donde el acceso femenino al poder se percibe, muchas veces, como delegación o adorno.

Patricia Bullrich –actual ministra de Seguridad, ex-presidenta del PRO de Mauricio Macri y ahora miembro de La Libertad Avanza– también genera una identificación potente, aunque se trata de una figura con un perfil muy distinto. Bullrich fue militante de la Juventud Peronista en los años 70 y estuvo muy cerca del ex-dirigente montonero Rodolfo Galimberti. Tuvo que exiliarse y participó de la reconstrucción del peronismo tras la vuelta a la democracia. Se integró a la política a través de cargos legislativos y ejecutivos en diferentes espacios políticos. Su recorrido expresa una clara derechización. Fue ministra de Trabajo del gobierno liderado por el radical Fernando de la Rúa, ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri y luego candidata a presidenta en representación de Juntos por el Cambio, la fuerza del propio Macri. Tras la derrota electoral, fue convocada por Milei y juntos hicieron campaña de cara al balotaje electoral que llevó al líder libertario a la Presidencia. Bullrich quedó a cargo del Ministerio de Seguridad Nacional, que representa la agenda de «mano dura» del actual gobierno. Para muchas mujeres del espectro liberal y libertario, sobre todo las más jóvenes, Bullrich constituye un modelo de fortaleza, decisión y capacidad de confrontación en un espacio históricamente masculino. Es «la ministra que se la banca», como sintetiza una entrevistada, y ese gesto importa más que su recorrido político. La contraponen, por ejemplo, a María Eugenia Vidal –ex-gobernadora de la provincia de Buenos Aires y dirigente del PRO–, cuya trayectoria -más centrada en lo social- es leída como típicamente feminizada: pasó por ministerios que eran considerados «femeninos», como el de Desarrollo Social, antes de convertirse en gobernadora. Bullrich, en cambio, ocupa lugares y roles que no suelen estar disponibles para mujeres: seguridad, confrontación, protagonismo mediático. Esa identificación no implica adhesión plena, pero sí un reconocimiento de autoridad. En el caso de la vicepresidenta Victoria Villarruel, la distancia es mayor por diferencias de agenda. Su perfil conservador y su cercanía con ciertas posturas negacionistas de la dictadura militar generan rechazo, pero nuevamente aparece la lógica del mérito: «llegó por sus propios medios, rompió el techo de cristal». Aun cuando discrepan con su posicionamiento ideológico, muchas respetan el hecho de que haya alcanzado la Vicepresidencia por una trayectoria política y no por un vínculo familiar o mediático.

En definitiva, el vínculo con las mujeres del elenco político liberal o libertario está atravesado por un doble criterio: por un lado, la validación del mérito como principio de justicia; por otro, la búsqueda de representación genuina. Estas activistas se están formando, estudian, organizan grupos de lectura, se preparan para ocupar un lugar en la política. Cuando ven que esos lugares son ocupados por mujeres que –a su juicio– no los merecen, aparece la crítica. Pero cuando reconocen en una figura atributos que valoran -formación, capacidad, coraje, autonomía-, incluso si discrepan con sus posturas, surge una identificación posible. El mérito no garantiza adhesión, pero sí respeto. Un ejemplo de este modo de prepararse para la política lo vimos en un encuentro de mujeres liberales realizado en Buenos Aires en marzo de 2025, al que asistieron jóvenes de distintos países de la región. El evento concluyó con un ejercicio simbólico: cada participante debía pronunciar un discurso de un minuto como si fuera la primera presidenta liberal de su país. La formación busca justamente eso: que puedan construir argumentos, debatir con los varones de su espacio y tomar la palabra en público.

En el libro, varias de las jóvenes entrevistadas se identifican como feministas liberales y se afilian discursivamente con la llamada «primera ola» del feminismo. Sin embargo, esa tradición histórica vinculada al sufragismo se expresó a través de un liberalismo afirmativo, que traducía la desigualdad de género en demandas concretas de derechos –como el voto o el acceso a la educación–dirigidas explícitamente al Estado. Las militantes que ustedes estudian, en cambio, no parecen promover derechos de género específicos, ni articular una agenda propositiva en ese sentido. ¿Qué implica entonces esta filiación con la primera ola? ¿Funciona más como un gesto identitario que como una continuidad política real? Y, en esa línea, ¿estas feministas liberales logran reconocer que muchas conquistas históricas asociadas a la autonomía individual -desde el sufragio hasta el aborto legal- fueron impulsadas por movimientos que no necesariamente se definían como liberales? Es decir, ¿perciben los efectos liberalizadores de luchas colectivas protagonizadas por feminismos cuyas identidades ideológicas son más próximas a la izquierda?

CS: Sí, ellas mismas hacen varias concesiones en ese sentido. Por ejemplo, reconocen que las feministas de izquierda «se organizan mejor», que supieron «darles nombre a las cosas» y lograr conquistas concretas como el aborto. Incluso hay frases del tipo «les debemos el aborto», que marcan un reconocimiento explícito de que, más allá de las diferencias ideológicas, las militantes progresistas fueron efectivas políticamente. En el libro, una de ellas -Belo- dice que no coincide con las «femibolches», pero que les reconoce que lograron el derecho al aborto. Es decir, están dispuestas a aceptar que ciertos logros que valoran en términos individuales fueron producto de luchas y estrategias colectivas que no comparten.

Es cierto que la categoría de «derechos» es problemática para muchas de ellas, ya que tiende a asociarse a lógicas «colectivistas» que rechazan. Por eso, más que formular demandas explícitas -como lo hacía el feminismo de la primera ola, que peleaba por el voto o el acceso a la universidad-, su inscripción en esa genealogía, considerada «respetable» y «clásica», debe entenderse en su propio marco, en el que buscan oponerse al feminismo radical. Más que una continuidad política, lo que aparece es un gesto identitario: se reconocen en una imagen estilizada de la primera ola que les permite desmarcarse del feminismo de izquierda. Al mismo tiempo, también reconocen -a veces sin decirlo del todo- que algunas de las conquistas que hoy valoran como expresiones de libertad individual fueron posibles gracias a formas de organización colectiva que ellas tienden a rechazar.

Sin embargo, hay una pregunta que muchas de ellas empiezan a hacerse: ¿cuál es la agenda del liberalismo hoy? ¿Qué implica ser feminista liberal en términos de propuestas? Están en un momento de transición: de la crítica al colectivismo y a las formas tradicionales del feminismo a la necesidad de pensar qué tipo de Estado quieren, qué políticas públicas imaginan, qué derechos -si alguno- están dispuestas a defender. Incluso en aquellas que son más próximas al mileísmo empieza a haber una inquietud: ¿después de la motosierra, qué? ¿Qué idea de lo común se puede articular desde una posición liberal que no se limite a la negación? En ese sentido, creemos que todavía no hay una agenda clara. Se las ve más disputando la posibilidad de que exista un feminismo por fuera de la izquierda y construyendo un «cuarto propio» dentro del liberalismo que proponiendo un horizonte político propio. No es que no tengan esa vocación: de hecho se la plantean. Pero, como decíamos al principio, por ahora sus preguntas son otras. Su feminismo es un work in progress.