El proyecto político que intenta imponer el presidente de los Estados Unidos representa nada menos que una reingeniería total de la lógica interna y externa que ha guiado a la superpotencia durante las últimas décadas. Restaurar el antiguo poder imperial estadounidense en un contexto de declive relativo no es una tarea sencilla, menos cuando debe ejecutarse contra la corriente de un orden global que se fragmenta.

Yo no me alio con narcos pero tú sí Uribe, y está probado y recontra probado, así Trump te invite a la casa blanca. No sirve que emborrachen al delegado de Trump en Colombia que no habla con Trump sino con Rubio. Lo llenan de caballos de paso fino y aguardiente y salsa en sus… https://t.co/WAvSiuOqRV

— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 1, 2025

Por: Lic. Alejandro Marcó del Pont

La verdadera guerra en la sombra (El Tábano Economista)

La estrategia emerge como un triple movimiento geopolítico de una claridad brutal: la retirada calculada de Europa, el abroquelamiento en el patio trasero latinoamericano y la concentración final de fuerzas en el teatro Indo-Pacífico. Sin embargo, estos movimientos se desarrollan dentro de una feroz guerra civil no declarada dentro del establishment estadounidense, una lucha a muerte entre globalistas y soberanistas que determina cada decisión y cada nombramiento en la administración.

En el corazón de este reajuste estratégico se encuentra la decisión pragmática de liquidar una guerra terminada entre Rusia y Ucrania —cuyo desenlace, según cualquier análisis militar serio, ya se decidió en el campo de batalla— mediante un acuerdo de negocios común con Moscú que privilegie el acceso conjunto al Ártico y sus recursos, mientras se celebra una tregua consensuada con China diseñada no para la confrontación total, sino para ganar el tiempo precioso que Estados Unidos necesita para recomponer su base industrial doméstica.

Esta pausa estratégica, sin embargo, choca contra los intereses arraigados de facciones dentro de su propio gobierno. El formato actual del armado político republicano evidencia grietas estructurales. Los ecos de las dinámicas del gabinete son meros síntomas de una disputa de poder mucho más profunda. La figura de Scott Bessent como Secretario del Tesoro resulta particularmente elocuente: un ex-donante demócrata con estrechos vínculos con Wall Street, gestor de fondos de cobertura y ex-protegido de George Soros, representa la encarnación misma del capitalismo financiero líquido y global. Su nombramiento por Trump respondió a un cálculo frío: colocar a un hombre del establishment para controlar a la Reserva Federal y acelerar la bajada de tasas de interés, vigilando los ánimos de Wall Street durante este proceso de transición.

Sin embargo, el mandato no se está cumpliendo, y las explosivas declaraciones públicas de Trump —»Si no lo arreglas rápido, te voy a despedir pegándote una patada en el culo«— trascienden la mera molestia personal. Revelan la desesperación de un mandatario que ve cómo su política económica central se ve saboteada desde dentro, pagando un precio político insostenible en su gobernabilidad.

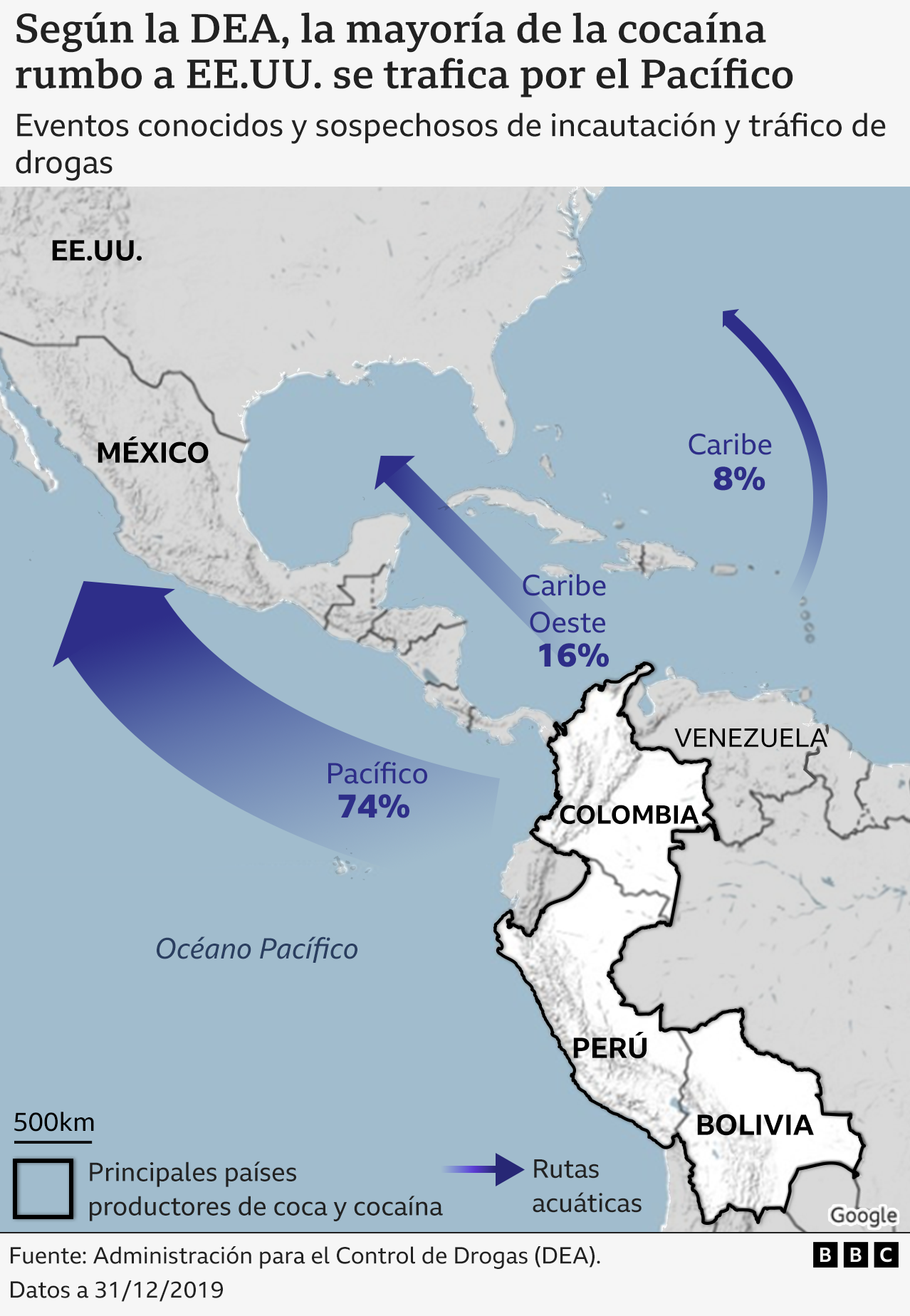

El otro polo de esta interna lo ocupa Marco Rubio, el secretario de Estado, una figura impuesta a Trump por el lobby de la Florida —un antiguo crítico feroz que en 2016 lo tildó de «estafador» y «peligroso»— cuya función actual parece consistir en desarmar metódicamente cualquier intento de aplacar al globalismo, desde la prolongación del conflicto en Ucrania hasta la fabricación de amenazas fantasmas como narcotraficantes en el Atlántico, cuando los datos oficiales de la DEA muestran que el 74% de la droga ingresa por el Pacífico.

La evidencia más clara de este sabotaje institucional es que el verdadero poder de negociación recae en Steve Witkoff, amigo personal de Trump y enviado especial, que maneja en canales paralelos las conversaciones clave con Rusia y Medio Oriente. Este gobierno dentro del gobierno expone de manera cristalina los obstáculos que enfrenta Trump dentro de su propio gabinete, donde figuras nominadas formalmente por él trabajan activamente contra su agenda.

Para comprender la profundidad de esta fractura es necesario situarla en la transición histórica entre dos ciclos de poder estadounidense. Durante medio siglo, Estados Unidos operó bajo el «Ciclo del Petróleo», un período donde la dependencia del crudo extranjero, particularmente de Medio Oriente, moldeó cada decisión de política exterior y justificó intervenciones militares recurrentes. El poder interno lo detentaban los «Petro-intereses»: un complejo entramado de grandes petroleras como ExxonMobil y Chevron, contratistas de defensa como Halliburton —cuyo ex-CEO, Dick Cheney, llegó a la vicepresidencia— y políticos de estados energéticos.

Este grupo presionaba consistentemente por una política exterior imperial y una desregulación energética sin límites. El auge del fracking en la década de 2010 marcó un punto de inflexión: la producción estadounidense se disparó de 5 millones de barriles diarios en 2008 a más de 12 millones en 2019, logrando el estatus de exportador neto en 2020. Esta revolución energética doméstica, junto con la desaparición de Al Qaeda como amenaza existencial, cerró un ciclo y abrió otro más complejo.

Hoy emerge con fuerza el «Ciclo Tecnológico y de las Tierras Raras», donde el recurso estratégico ya no son los hidrocarburos sino minerales críticos como el litio, el cobalto, el grafito y, crucialmente, las tierras raras. La nueva vulnerabilidad estadounidense es su dependencia casi total de China para obtener estos elementos, absolutamente determinantes para el equipamiento militar avanzado —desde los cazas F-35 hasta sistemas de misiles— y las tecnologías civiles del futuro —baterías, inteligencia artificial, semiconductores—. Lo que se libra ahora es una guerra tecnológica total, mediante aranceles, controles de exportación y una competencia feroz por subsidios internos, para romper el cuasimonopolio chino en el refinado y procesamiento de estos materiales. La élite estadounidense teme, con razón, que el país esté perdiendo la capacidad de fabricación y procesamiento necesaria para el nuevo motor del poder global.

Internamente, lo que puede hacer fracasar o potenciar a Donald Trump es precisamente la resolución de esta disputa entre globalistas y soberanistas. Por un lado, el capitalismo financiero y su negocio de la deuda perpetua, una coalición que incluye a gigantes tecnológicos, el Departamento de Defensa y elementos del propio Tesoro, presionan para mantener sus flujos de ganancia, ya sea a través de intereses financieros o de la producción armamentista. Por el otro, la facción soberanista comprende que el gobierno debe realizar inversiones masivas —subsidios, subvenciones— en la reindustrialización doméstica, lo que conduce a batallas políticas internas sobre comercio, subsidios y regulación. Las figuras de Bessent, el tecnócrata de la élite financiera global, y Rubio, el agente geopolítico vinculado al centro financiero de la Florida, son el resultado directo de esta transición dolorosa del Ciclo del Petróleo al Ciclo Tecnológico.

Para entender mejor el juego de Marco Rubio es necesario adentrarse en la peculiar economía política de Florida. Conocida como el «Wall Street del Sur», el estado atrae fondos de inversión, hedge funds y empresas como BlackRock gracias a su ausencia de impuesto estatal sobre la renta y regulaciones financieras laxas. Más de 250 firmas financieras se han reubicado allí, impulsando una economía que muchos analistas vinculan con circuitos de evasión fiscal, capitales offshore, dinero negro del complejo inmobiliario y ganancias del tráfico de drogas. La instalación de fondos de inversión sofisticados facilita el lavado de capitales ilícitos, acentuando el nexo entre élite financiera, narcotráfico y política.

En este contexto, la obsesión de Rubio por «desequilibrar» Cuba y Venezuela trasciende la mera retórica ideológica. Responde a una lógica de poder concreta: apela al voto latino —cubano-americanos, venezolanos, colombianos— en un estado clave que aporta 30 votos electorales, mientras promueve sanciones que, según sus críticos, benefician a élites floridanas. Su imagen de halcón anti-Castro y anti-Maduro le genera capital político y, potencialmente, negocios futuros.

El factor crucial en este juego geopolítico no es tanto por dónde sale la droga —el Pacífico— sino dónde se lava el dinero de los cárteles. El crimen organizado transnacional, que mueve la droga mayoritariamente por la costa occidental, necesita centros financieros sofisticados para blanquear billones de dólares en ganancias. Este «Wall Street del Sur», la Florida, con sus leyes laxas y su red de paraísos fiscales conexos, se convierte en el centro clave para este blanqueo. Por tanto, la lucha de Estados Unidos en Venezuela o la vigilancia en el Pacífico constituyen sólo la parte visible de la guerra contra el narcotráfico; el poder real reside en la capacidad de controlar o explotar la infraestructura financiera que procesa las ganancias, infraestructura fuertemente anclada en el sur de Florida, lo que refuerza enormemente la posición política de Marco Rubio.

La política soberanista del «America First» busca primar los intereses económicos y de seguridad nacional sobre los compromisos globalistas y multilaterales. Tanto Bessent como Rubio, a pesar de servir formalmente en la administración, perjudican estructuralmente esta agenda debido a sus profundos lazos con el capital global y sus propias agendas particulares. Bessent, como tecnócrata de las macrofinanzas, mantiene una lealtad última con la liquidez del mercado global. Sus declaraciones públicas calificando el enfrentamiento arancelario con China de «insostenible» y abogando por una «desescalada» comercial no son simples opiniones, utiliza la autoridad del Tesoro y sus lazos con JPMorgan Chase y la banca de Wall Street para presionar internamente por una negociación que reduzca los aranceles, minando así el objetivo de crear cadenas de suministro domésticas seguras.

Al mantener la «puerta abierta» para que el capital de Wall Street siga invirtiendo en China, sabotea el reshoring forzado que pretenden los aranceles, priorizando los intereses de la deuda global sobre la soberanía productiva nacional.

Rubio, por su parte, encarna el intervencionismo neoconservador tradicional. Su primer mensaje como Secretario de Estado, enfatizando que la posición de EE.UU. «no es aislacionista», constituye una declaración de guerra contra el núcleo de la agenda soberanista. Como halcón en política exterior, aboga por una mayor confrontación y presión —insinuando incluso algún tipo de intervención directa— lo que se contrapone directamente al deseo de Trump de reducir compromisos bélicos para concentrarse en la competencia con China y la seguridad fronteriza.

Un conflicto regional mayor distraería recursos y atención del objetivo soberanista principal: ganar el Ciclo Tecnológico. Al mantener una línea dura ideológica, Rubio puede boicotear o entorpecer los acuerdos personales del Presidente que busquen un beneficio rápido, perjudicando la flexibilidad y el pragmatismo que son características clave del soberanismo trumpista.

En última instancia, la batalla por el alma de la administración es una lucha por definir qué ciclo de poder prevalecerá, y si Estados Unidos logrará la cohesión interna necesaria para navegar la peligrosa transición hegemónica que se desarrolla ante sus ojos.

Por fin alguien que lo entiende al problema. El autor confirma lo que el suscripto viene sosteniendo desde hace mucho.

«Restaurar el antiguo poder imperial estadounidense …»

¿Quiénes quieren restaurarlo, los «soberanistas» (A. M. del Pont) o los globalistas? ¿O ambos? Porque si son ambos, entonces no hay soberanistas.