El imperialismo estadounidense históricamente ha dependido de su control de los combustibles fósiles globales, utilizándolos como mecanismo central de poder geopolítico y dominio global. A principios del siglo XX, Estados Unidos emergió como el principal productor mundial de petróleo, arraigando su poder imperial en las estructuras del capitalismo basado en combustibles fósiles. Gigantes petroleros corporativos como el cártel global de las Siete Hermanas (Standard Oil de Nueva Jersey [Exxon], Gulf Oil, Texaco, BP, Shell, Mobil y Chevron) eran formaciones monopolísticas instrumentadas por la fuerza imperial, permitiendo la supremacia industrial y la influencia global de Estados Unidos.

A medida que la producción estadounidense de combustibles fósiles alcanzó el «pico del petróleo» y las reservas nacionales de petróleo disminuyeron desde mediados del siglo XX, Estados Unidos pasó de la supremacía basada en la extracción a un modo imperial de gobernanza centrado en controlar los flujos energéticos globales basados en combustibles fósiles. Esta transición estratégica, acelerada por los choques petroleros de los años 70, marcó una dependencia cada vez mayor de mecanismos coercitivos: intervenciones militares, cambios de régimen y manipulación económica en regiones ricas en petróleo, especialmente en Oriente Medio y el Sur Global.

A partir del siglo XXI, la dinámica global del imperialismo de las energías fósiles cambió a medida que la «Revolución de las Lutitas» liderada por el fracking revitalizó las ambiciones imperiales estadounidenses, especialmente en el sector del gas natural. A través de un auge de extracción intensiva en tecnología, Estados Unidos se reposicionó rápidamente como un productor líder y exportador global, reafirmando un grado de autosuficiencia energética centrada en el gas natural. Más importante aún, este resurgimiento fortaleció el poder geopolítico de Washington basado en los combustibles fósiles. Al diseñar nuevas dependencias regionales y remodelar alianzas energéticas para adaptarlas a sus ambiciones estratégicas, Estados Unidos convirtió su control sobre el gas natural como arma para profundizar su control sobre el sistema energético fósil global y reforzar su alcance imperial. Esta tendencia se intensifica aún más con la ascensión de Donald Trump a la presidencia para un segundo mandato.

En ningún lugar esta reorganización imperial basada en combustibles fósiles es más evidente que en la dominación energética de Estados Unidos sobre México, una nación que una vez fue definida simbólica y políticamente por su búsqueda posrevolucionaria de la soberanía energética. Ese legado se ha ido desmantelando poco a poco a medida que México se ha integrado estructuralmente en el régimen de energía fósil de EE. UU., sirviendo tanto como importante importador de gas natural estadounidense como conducto estratégico para las exportaciones energéticas estadounidenses, especialmente hacia los mercados asiáticos a través de su costa del Pacífico. Esta reconfiguración señala una estrategia imperial más amplia que fusiona la innovación tecnológica con la subordinación geopolítica, reafirmando la supremacía estadounidense mientras erosiona la autonomía energética de sus vecinos.

Por tanto, ha habido una clara transformación del imperialismo energético fósil en Estados Unidos, con la Revolución del Esquisto como un punto clave de inflexión. Este resurgimiento del poder extractivo ha transformado no solo los paisajes energéticos domésticos, sino también la arquitectura global de la acumulación monopolística basada en fósiles. En el centro de nuestro análisis está la posición cambiante de México dentro de esta nueva formación imperial, que pasó de ser un símbolo del nacionalismo energético en el siglo XX a convertirse en un nodo subordinado dentro de la red de energía fósil dominada por Estados Unidos. Es necesario interrogar el entrelazamiento del avance tecnológico, la expansión monopolística y la dominación imperial geopolítica en la evolución continua —aunque cada vez más debilitada— del poder imperial estadounidense.

Desde finales del siglo XX hasta principios del siglo XXI, la producción petrolera estadounidense experimentó un prolongado declive, una tendencia ampliamente analizada en la literatura bajo el concepto de «pico del petróleo». Aunque la caída en la producción de petróleo había sido predicha desde los años 50 por la geofísica Marion King Hubbert, esta contracción se hizo más evidente en los años 70 debido a dos choques petrolíferos. Estos impactos pusieron de manifiesto la profunda crisis energética global, el crecimiento sostenido de un déficit comercial en el balance petrolífero estadounidense y la transformación del país (anteriormente el mayor productor mundial de petróleo) en un importador neto de crudo.1 En este contexto, Estados Unidos implementó una estrategia imperial de dominio sobre las principales regiones productoras de petróleo, empleando mecanismos verticales, coercitivos y militares. Esta política se reflejó claramente en la invasión de Irak en 2003, motivada por la necesidad de asegurar el control sobre la producción mundial de petróleo y garantizar el acceso a estos recursos.2

En la segunda década del siglo XXI, el imperialismo estadounidense impulsado por los combustibles fósiles experimentó una transformación estratégica, impulsada por la agresiva expansión del fracking. Inicialmente promovido durante los choques petroleros y las crisis energéticas de los años 70, el fracking fue generosamente subvencionado por el gobierno federal mediante exenciones fiscales y financiación para la investigación. Sin embargo, el método languideció en la oscuridad técnica hasta los años 90, cuando el petrolero y geólogo tejano George P. Mitchell desbloqueó su potencial comercial al fusionar la fracturación hidráulica con la perforación horizontal. Esta convergencia tecnológica permitió la explotación de formaciones de lutita como la lutita de Barnett, catalizando una nueva fase en la industrialización de la extracción de energía fósil. Lo que siguió no fue simplemente un avance energético, sino el aprofundamiento de un paradigma extractivo—uno que externalizó los costes medioambientales, marginó las voces locales y redobló la dependencia de los combustibles fósiles en un momento de creciente crisis ecológica.3

Este cambio tecnológico, que llegó junto con un aumento de los precios del petróleo y el gas tras la crisis financiera de 2008, catalizó una transformación dramática en la producción energética estadounidense. El crecimiento del fracking no solo fue tolerado, sino que fue activamente fomentado por la administración de Barack Obama, que ofreció flexibilidad regulatoria y respaldo político bajo la retórica de una «transición para la energía limpia» y la recuperación económica. Lejos de señalar un alejamiento de la dependencia de los combustibles fósiles, este momento marcó un compromiso más profundo con prácticas extractivas disfrazadas de narrativas greenwashed.4

El resultado fue una rápida escalada en la extracción nacional de petróleo y gas, con el fracking en su núcleo. Lo que comenzó como una estrategia industrial dirigida rápidamente se transformó en una carrera nacional para explotar formaciones de esquisto, desde el Bakken en Dakota del Norte y Montana hasta el esquisto Marcellus en el este de Estados Unidos. En solo unos años, Estados Unidos revirtió su papel en los mercados energéticos globales, pasando de ser uno de los mayores importadores de energía del mundo a un productor dominante, especialmente en gas natural.

Así comenzó la llamada Revolución del Esquisto. Esta «revolución» se convertiría en un salvavidas para el imperialismo estadounidense en la lucha económica contra la crisis de 2008. Los ecos del pico del petróleo dejaron de resonar, las narrativas del capitalismo verde se revelaron como meros espejismos, y la extracción de fósiles volvió a convertirse en el punto focal del mapa geopolítico global como motor de acumulación y concentración monopolística. Los jefes de los principales oligopolios energéticos estadounidenses empezaron a sonreír de nuevo. En 2000, el fracking representaba solo el 2 por ciento de la producción de gas natural en Estados Unidos; Para 2023, esta cifra había subido al 78 por ciento, con tendencias que apuntan a un crecimiento aún mayor.5 Ben Bernanke, entonces presidente de la Reserva Federal hasta su jubilación en 2014, declaró que el descubrimiento de petróleo de esquisto fue «uno de… si no el desarrollo más beneficioso» para la economía estadounidense tras la Gran Recesión de 2008.6

La lógica imperial del control de la energía fósil se revela con mayor claridad a través del prisma del gas natural, más que del petróleo. En este último caso, aunque Estados Unidos se convirtió en un productor líder de petróleo tras 2010 debido al auge del fracking, los altos costes de producción del petróleo resultante —73 dólares por barril, frente a 3 dólares en países como Arabia Saudí— impiden que controle el mercado petrolero global.7 Como resultado, los beneficios petroleros estadounidenses dependen en gran medida de los precios internacionales y de las decisiones de producción de la OPEP, lo que revela una falta de verdadera hegemonía petrolera a pesar de su dominio en la producción.

Sin embargo, en el caso del gas natural, el papel principal del poder imperial estadounidense se vuelve sorprendentemente evidente, ya que su dominio se ha consolidado rápidamente gracias a la expansión estratégica de la extracción de esquisto, un esfuerzo que trasciende la producción de energía para reestructurar dependencias globales y profundizar la influencia geopolítica. Entre 2010 y 2022, como se muestra en el Gráfico 1, la producción de gas natural en EE. UU. pasó de 652.000 millones a 1,1 billones de metros cúbicos, una expansión espectacular posible casi en su totalidad gracias a la fracturación hidráulica en formaciones de esquisto. Este auge sin precedentes no solo ha transformado el perfil energético de Estados Unidos, sino que también ha realineado las dinámicas de poder globales centradas en los combustibles fósiles. Mientras que el petróleo fluye a través de un mercado global más interconectado, el gas natural está gobernado por infraestructuras fragmentadas y confinadas regionalmente. Esta división ha generado tensiones geopolíticas evidentes, donde el control sobre las cadenas de suministro y los precios se convierte en una herramienta de dominio estratégico, en lugar de mera competencia en el mercado. En este contexto, Estados Unidos parece estar posicionándose para moldear un mercado global de gas natural, con el objetivo de fijar precios internacionales y consolidar su influencia sobre los flujos globales de gas natural.

Fuente: Enerdata, «Producción de gas natural,» s.f., datos.energdata.net.

Estados Unidos, con sus vastas reservas de esquisto y tecnologías de extracción rentables, posee una ventaja crítica: puede producir gas natural a un coste relativamente bajo, posicionándose como un actor central en la reorganización de los flujos energéticos globales. En marcado contraste con el petróleo de esquisto estadounidense —que enfrenta una fuerte competencia basada en costes de otros países productores de petróleo— el gas natural estadounidense no solo es abundante, sino también económicamente ventajoso, lo que mejora tanto su apalancamiento interno como su potencial exportador. Esta asimetría permite a Estados Unidos ejercer una influencia desproporcionada sobre las estructuras de precios y las rutas de suministro, consolidando su papel como gestor imperial de los mercados de gas natural. Al hacerlo, integra aún más la energía fósil en la maquinaria de la estrategia geopolítica, convirtiendo los avances tecnológicos en instrumentos de dominio estructural.8

Se ha demostrado que el uso del fracking es ecológicamente destructivo. Es depredadora.9 Requiere enormes cantidades de agua, lo que supone una presión excesiva sobre recursos ya escasos en regiones áridas. Además, el proceso contamina las aguas subterráneas, ya que los productos químicos usados en la fracturación se filtran en acuíferos subterráneos, lo que supone un riesgo significativo para la calidad del agua. Además, el fracking es un factor importante en la catástrofe climática, ya que libera grandes cantidades de metano, un potente gas de efecto invernadero. Las comunidades indígenas, como la Nación Cree Beaver Lake en Alberta y la Nación Tsleil-Waututh en Columbia Británica, han resistido durante mucho tiempo la devastación ecológica causada por el fracking. De manera similar, la lucha de la tribu Sioux de Standing Rock contra el oleoducto Dakota Access en Dakota del Norte sigue siendo un ejemplo destacado de la resistencia indígena a prácticas destructivas para el medio ambiente.10 Sin embargo, a pesar de las condenas colectivas y la evidencia científica de sus devastadores efectos medioambientales, el gas natural procedente del fracking sigue comercializándose como «energía limpia» gracias a los esfuerzos de presión del American Petroleum Institute. Esto ha ayudado a reducir la supervisión regulatoria y ha permitido que las grandes petroleras se renombren como «empresas energéticas» para mejorar su imagen, con BP cambiando su nombre a «Beyond Petroleum» en 2000 y más tarde simplemente a BP, y la empresa francesa Total cambiando su nombre a TotalEnergies en 2021.11

La industria del esquisto en Estados Unidos, que en los años 90 y principios de los 2000 estaba compuesta por operadores independientes, ha experimentado una consolidación significativa y un control monopolístico a medida que grandes corporaciones petroleras y gasísticas han entrado agresivamente en el sector. Para asegurar el control sobre abundantes recursos de esquisto, gigantes del sector como ExxonMobil y Chevron han buscado fortalecer sus posiciones y ampliar su presencia en la explotación de esquistos. Este cambio ha desencadenado una oleada de fusiones y adquisiciones de alto perfil, marcando una nueva era en la producción monopolística de esquisto. Desde julio de 2023, estos gigantes energéticos han anunciado colectivamente 194.000 millones de dólares en acuerdos relacionados con el esquisto en Estados Unidos, reflejando su compromiso a largo plazo para asegurar reservas clave.12 Las históricas Siete Hermanas —las gigantes multinacionales petroleras de principios del siglo XX— se han consolidado en un grupo más pequeño ahora conocido como las «supergrandes»: ExxonMobil, Chevron, BP y Shell. Estas empresas no solo dominan la producción de petróleo de esquisto, sino que también comparten el control del gas de esquisto con empresas como EQT, entre otras.

Pero quizá el aspecto más significativo del proceso de concentración monopolística en este sector se refleja en la espiral de financiarización que lo ha engullido. Las principales compañías estadounidenses de gas y petróleo —ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips, entre otras— tienen entre el 60 y el 80 por ciento de su participación en manos de capital financiero, como bancos de inversión y fondos de gestión de activos. Empresas altamente concentradas como Vanguard, BlackRock y State Street desempeñan un papel clave, siendo los mayores accionistas de las empresas energéticas. Esto demuestra que el control sobre la propiedad de estas corporaciones ha sufrido un cambio, y que los principales beneficiarios de la industria petrolera occidental no son solo las compañías petroleras, sino también grandes grupos financieros que controlan tanto los mercados como la producción y transporte de energía fósil. Como explica Adam Hanieh,

La fuerte presencia de estos y otros conglomerados financieros indica que, cuando consideramos quién se beneficia de la industria petrolera occidental, no basta con centrarse únicamente en las propias compañías petroleras. Aunque las supergrandes impulsan gran parte de la extracción física de crudo en Norteamérica, la dinámica de la producción de petróleo está en última instancia ligada a los imperativos de grandes grupos financieros que actúan simultáneamente tanto en los mercados financieros como en el mundo real y cotidiano de la producción energética. Gracias a su profunda implicación en la propiedad de supergrandes empresas y en la industria petrolera norteamericana y europea en general, estos inversores financieros son los principales beneficiarios de la economía del carbono.13

En el ámbito del comercio energético global, el proceso de reposicionamiento imperial estadounidense dentro de la industria energética basada en fósiles, desencadenado por la Revolución de la Esquista, ha sido significativo no solo porque Estados Unidos se volvió autosuficiente en el mercado global de gas natural, sino también porque posicionó al país como el principal exportador mundial de gas natural. En 2023, Estados Unidos consumió entre 80 y 83 mil millones de pies cúbicos de gas natural al día, mientras producía 100.500 millones al día.14 Esto situó al país en una posición de producción excedente, con exportaciones que aumentaron de 0.200 millones de pies cúbicos diarios en 1990 a 19.000 millones diarios en 2022, como se muestra en el Gráfico 2. En 2022, 11.000 millones de pies cúbicos diarios de las exportaciones estadounidenses de gas natural eran gas natural licuado, transportado principalmente por mar, mientras que 9.000 millones de pies cúbicos diarios se enviaban por gasoductos.15 Como resultado, Estados Unidos no solo se consolidó como el mayor productor mundial de gas natural, sino también como el principal exportador de este recurso energético a nivel internacional (véase el Gráfico 3).

Fuente: Datos de la Administración de Información Energética de EE. UU., «Gas Natural Explained», 30 de junio de 2023 eia.gov.

La transformación de Estados Unidos en un importante exportador de gas natural fue impulsada por grandes inversiones en infraestructuras que le permitieron entrar en el mercado internacional de gas de esquisto. Destaca entre ellas la construcción de grandes terminales de licuefacción en la costa atlántica destinadas a suministrar gas licuado a Europa. Ejemplos destacados incluyen la construcción de las terminales de gas natural licuado Sabine Pass (en 2016) y Cameron en Luisiana (en 2019), con capacidades para exportar 4.500 millones y 2.200 millones de pies cúbicos al día, respectivamente. También destaca la terminal de Corpus Christi, construida en el Golfo de México e inaugurada en 2019, con una capacidad de exportación de 1.800 millones de pies cúbicos por día. Estas plantas de licuefacción son operadas y supervisadas por grandes corporaciones energéticas como Cheniere Energy, Sempra, Total y Exxon. Estas corporaciones cuentan fuertemente con el respaldo de gigantes financieros como BlackRock y Vanguard, lo que subraya el papel central del capital financiero en impulsar el resurgimiento del imperialismo energético estadounidense.

El surgimiento de Estados Unidos como un exportador global dominante de gas natural no puede comprenderse plenamente sin reconocer la explotación estratégica de la guerra en Ucrania y la consiguiente interrupción del suministro ruso de gas a Europa. Aunque la interrupción del gas natural ruso ha causado estragos en la clase trabajadora en los países europeos—especialmente por la inflación descontrolada—Europa, en lugar de resistir esta crisis, se alineó con los intereses estadounidenses aumentando rápidamente las importaciones de gas estadounidense. En tan solo un año desde el inicio del conflicto, las importaciones europeas de gas natural licuado estadounidense se dispararon de 2.200 millones de pies cúbicos diarios a finales de 2021 a 6.300 millones de pies cúbicos diarios en 2024. Este cambio no es solo un cambio en la oferta, sino un realineamiento radical, con Estados Unidos aumentando su cuota de importaciones europeas de gas natural licuado del 22 por ciento al 45 por ciento, consolidando aún más su dominio energético a costa de la estabilidad económica europea.16 De hecho, la subordinación de Europa a las exportaciones estadounidenses de gas natural solo pretende ser profundizada por Trump, que ha condicionado las negociaciones arancelarias a un aumento en las compras europeas de gas natural estadounidense.17

El suministro de gas a Europa —junto con aliados estratégicos de EE. UU. como Japón y Corea del Sur— ha facilitado la creación de una red especializada de exportación de gas, cuyo epicentro se encuentran las numerosas plantas de licuefacción construidas durante la última década a lo largo de la costa atlántica sur de Estados Unidos. Desde 2013 hasta la actualidad, se han aprobado veintitrés puertos de licuefacción de gas natural en Estados Unidos. Excepto uno en Oregón, el resto se concentran en la costa este, especialmente en Texas, Luisiana y Florida. Esto pone de manifiesto la expansión del imperialismo energético estadounidense, que diseña una estrategia espacial que prioriza infraestructuras orientadas a la exportación, asegurando un mayor control sobre el mercado energético global del gas natural y reforzando su dominio a expensas de la soberanía y los intereses económicos de otras naciones. Esto quedó claro con las palabras del portavoz del Departamento de Energía, Ben Dietderich, quien afirmó que «la administración Trump está promoviendo activamente el GNL [gas natural licuado] de EE. UU. a nivel global, reafirmando que Estados Unidos vuelve a estar abierto a los negocios y sigue siendo el proveedor de energía más fiable del mundo.» Como también mencionó, «la importancia de restablecer la certeza regulatoria para las exportaciones de GNL, una prioridad desde el primer día de la administración, no puede ser subestimada.»18

Aunque Europa ha desempeñado un papel significativo como consumidora de gas natural estadounidense, es México quien se posiciona como el actor central y estratégico en la transformación energética impulsada por la Revolución del Esquisto. Hoy en día, las importaciones mexicanas de productos petrolíferos y gas natural procedentes de Estados Unidos superan con creces las de cualquier otro país del mundo. México desempeña un papel crucial en la expansión del mercado energético estadounidense, facilitando su consolidación regional y reforzando la influencia estadounidense en la geopolítica energética global. En el contexto del imperialismo estadounidense de energía fósil alimentado por el fracking, México sirve como un espacio vital—o un Lebensraum—de forma similar a como lo fue Polonia para la Alemania fascista: un territorio de dominio y acumulación incuestionables, asegurando el poder imperial estadounidense.

Este panorama contrasta fuertemente con la historia del sector energético mexicano, cuyo control y gestión han experimentado profundas transformaciones en las últimas décadas. En la década de 1930, el presidente Lázaro Cárdenas lideró la expropiación y nacionalización del petróleo, estableciendo por decreto un monopolio estatal sobre la extracción, explotación y distribución de hidrocarburos bajo la administración de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Esta medida marcó un hito en la soberanía energética del país, consolidando a PEMEX como la columna vertebral de la economía nacional. Sin embargo, a partir de los años 80, México fue testigo de una ola agresiva de políticas neoliberales que promovieron la privatización y el progresivo desmantelamiento del sector energético. Bajo este modelo económico, el control estatal fue erosionándose gradualmente, debilitando a PEMEX y allanando el camino para una mayor participación del capital privado y extranjero. Este proceso culminó en la reforma energética de 2013, que no solo representó la pérdida definitiva del monopolio estatal sobre la industria, sino que también alineó plenamente el sector energético mexicano con los intereses estratégicos estadounidenses, profundizando aún más su subordinación económica.19 Este agresivo ataque imperial contra el sector energético mexicano continúa hasta hoy, bajo las condiciones de presión imperial impuestas por el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá que actualmente se está renegociando.20

En el caso del petróleo, la creciente dependencia energética de México respecto a Estados Unidos se refleja claramente en el continuo aumento de las importaciones de petróleo refinado y en la erosión constante de la industria petrolera nacional del país. En el contexto de la Revolución de las Esquistos, que posiciona a Estados Unidos como el mayor productor mundial de petróleo y como el principal exportador de petróleo refinado, México se ha convertido en el mayor mercado de Estados Unidos, importando petróleo refinado por valor de 30.000 millones de dólares en 2023, representando el 28 por ciento de los 107.000 millones de dólares que Estados Unidos exportó ese año. Para 2023, el 60,9 por ciento de los productos energéticos refinados consumidos por el país provenían de Estados Unidos, lo que revela una profunda fragmentación de la infraestructura energética de México.21 Este patrón pone de manifiesto un preocupante cambio en la dinámica energética, con México cada vez más atrapado en un papel subordinado que debilita su autonomía económica e independencia energética.22

Aunque el caso del petróleo sirve para representar la subordinación mexicana al control imperial de la energía fósil estadounidense, esta relación se hace aún más evidente al examinar el comercio de gas natural. Desde 2008, las importaciones de este recurso en México han crecido de forma constante, pasando de aproximadamente 1.000 millones de pies cúbicos diarios anuales a 6,4 mil millones de pies cúbicos diarios en 2024.23 Este aumento ha convertido a México en un destino clave para el gas natural estadounidense, absorbiendo casi el 31 por ciento de sus exportaciones totales. La expansión de la infraestructura de oleoductos transfronterizos ha facilitado este flujo creciente, consolidando aún más la dependencia de México y reforzando el dominio del monopolio energético estadounidense en la región (véase el Gráfico 3). De hecho, México importa el 70 por ciento del gas natural que consume, del cual el 96 por ciento es suministrado por Estados Unidos, lo que revela la completa dependencia y subordinación del país, así como la profunda erosión de su soberanía energética bajo el control del poder imperial estadounidense.

Fuente: Administración de Información Energética de EE. UU., «Exportaciones y reexportaciones de gas natural de EE. UU. por país.»

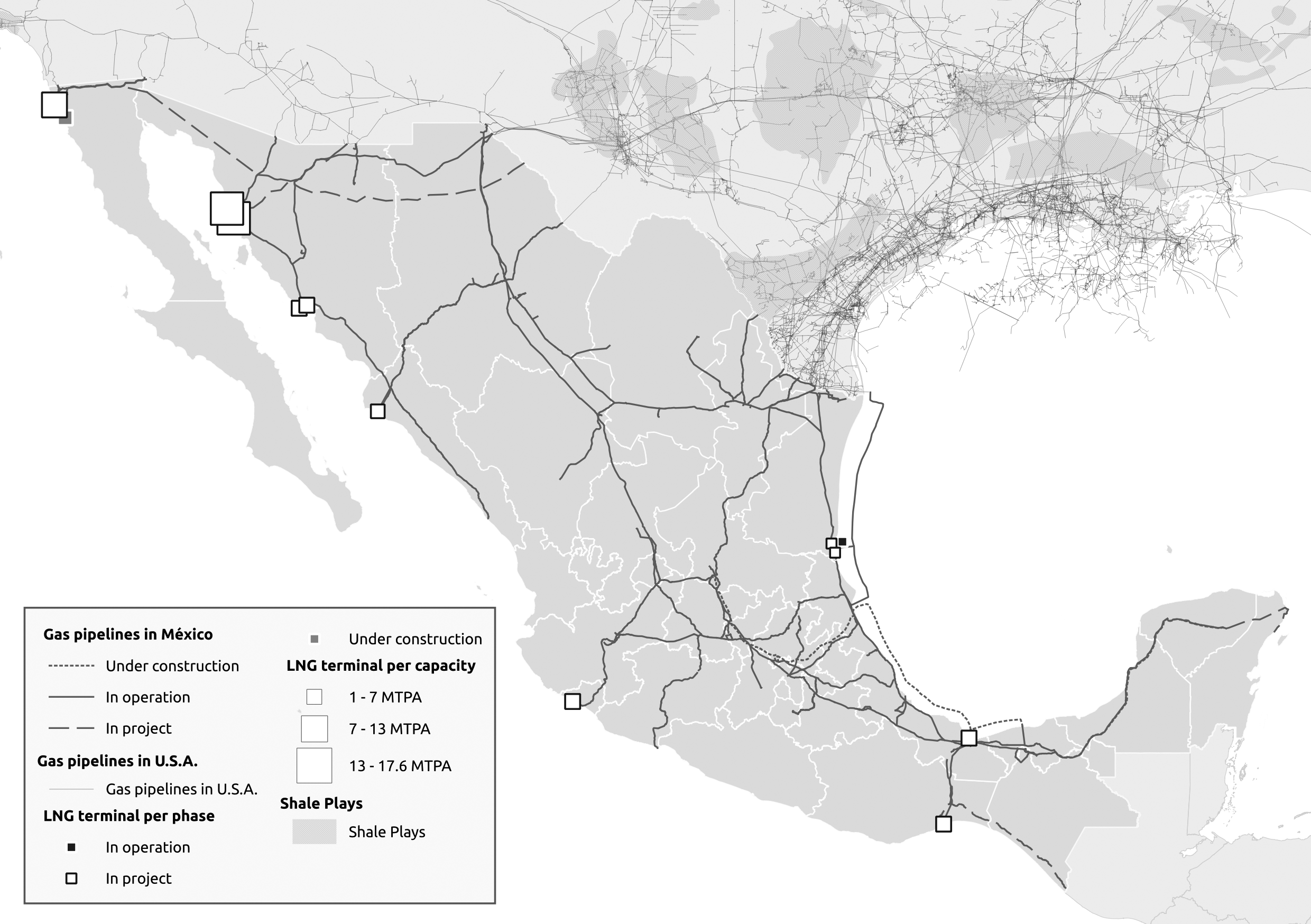

La transformación de México en un enclave de importación de gas natural fue impulsada por la reforma energética de 2013, que abrió de par en par las puertas a la inversión privada y extranjera en el sector energético. También fue impulsado por la implementación de varios proyectos a gran escala en el sector midstream, especialmente gasoductos que conectaban México con la producción de gas natural desde el sureste de EE. UU. (véase Mapa 1). Todos estos oleoductos se construyeron durante la segunda década del siglo XXI. Entre los oleoductos destacados se encuentran los gasoductos Texas-Tuxpan, Los Ramones, El Encino-La Laguna y Trans-Pecos, que han incrementado significativamente la capacidad de importación y distribución de gas natural dentro del país.

Fuente: Luis Fernando Pérez Macías, Geocomunes, geocommunes.org. «GNL» se refiere al gas natural licuado. «MTPA» se refiere a millones de toneladas al año.

El capital monopolista controla la infraestructura esencial de oleoductos del país. Las dos empresas más poderosas en el sector del transporte de gas natural en México son la estadounidense IEnova-Sempra Energy y la canadiense TC Energy—anteriormente TransCanada—que estuvo directamente involucrada en la explotación corporativa de tierras y recursos indígenas en los casos de los oleoductos Dakota Access y Keystone. Ambos son actores clave en la infraestructura energética de Norteamérica y cuentan principalmente con el respaldo de gigantes financieros como BlackRock y Vanguard. A pesar de la creciente influencia de estas entidades extranjeras, la empresa mexicana CFEnergía, filial de la estatal Comisión Federal de Electricidad, también ha desempeñado un papel secundario en la gestión de ciertos oleoductos. Además, otras empresas nacionales, como Carso Infraestructura y Construcción, propiedad del multimillonario oligarca Carlos Slim, están involucradas, lo que refuerza aún más el dominio de los intereses empresariales de élite sobre los recursos energéticos del país. Esta estructura pone de manifiesto la continua concentración de poder en unas pocas entidades multinacionales y nacionales adineradas, perpetuando un sistema de control energético monopolístico que socava la soberanía energética de México.

Es importante enfatizar que la creciente importación de gas natural de Estados Unidos no está dirigida principalmente a generar energía para el desarrollo económico interno. La expansión de los principales oleoductos en México y el aumento de las importaciones de gas natural estadounidense están estrechamente ligados a la transformación de México en un enclave maquiladora orientado a la exportación.24 Esencialmente, la demanda energética se concentra entre grandes corporaciones transnacionales que han establecido operaciones de fabricación de maquiladoras en México para superexplotar una fuerza laboral mucho más barata que la de Estados Unidos.25 De este modo, la construcción de oleoductos se convierte en un pilar clave para la integración económica entre México y Estados Unidos, consolidando un modelo industrial basado en la dependencia energética y la subordinación de la producción nacional a los intereses del capital transnacional.26

En México, el sector industrial depende principalmente de dos fuentes de energía: el gas natural, que representa el 34 por ciento del consumo energético en este sector, y la electricidad, que representa el 39 por ciento del total.27 Sin embargo, es crucial destacar que la generación eléctrica del país está fuertemente vinculada al gas natural, ya que el 59 por ciento de la electricidad producida en México proviene de esta fuente.28 Además, el 57 por ciento de la electricidad generada en el país es consumida por el sector industrial, lo que refuerza la conexión entre la expansión manufacturera orientada a la exportación y la dependencia del gas importado.29

Este modelo revela que la transformación de México hacia una plataforma maquiladora orientada a la exportación, caracterizada por bajos salarios y la superexplotación de la fuerza laboral, no es un proceso aislado. Más bien, va de la mano con la creciente subordinación del país a la tutela energética estadounidense. La estructura productiva nacional no solo está diseñada para satisfacer las necesidades de las multinacionales en términos de mano de obra barata, sino que también ha sido reconfigurada para garantizar el consumo masivo de gas natural procedente de Estados Unidos. Así, la subyugación de la economía mexicana a los intereses del monopolio-imperial estadounidense y el control energético basado en fósiles se refleja no solo en las condiciones laborales, sino también en una profunda dependencia estructural de la energía.

Esta tendencia se refuerza aún más con los nuevos megaproyectos de infraestructura recientemente promovidos en México, como el Corredor Transistmo y el Tren Maya. Se trata de proyectos a gran escala destinados a atraer inversión extranjera a las regiones sur y sureste de México, con el objetivo de transformar estas zonas en zonas libres de aranceles y exentas de impuestos. Estas regiones serán abastecidas con gas natural desde el llamado Gaducto Puerta al Sureste, que actualmente está en construcción por TC Energy y CFEnergía. El gasoducto tiene como objetivo conectar el sureste de México con Tuxpan, suministrando así a esta región gas natural desde Texas.30

México no solo se ha convertido en el mayor importador de gas natural estadounidense, sino que también desempeña un papel fundamental en la estrategia energética imperial estadounidense más amplia, sirviendo como plataforma para las exportaciones de gas natural licuado a Asia, especialmente para aliados económicos como Japón y Corea del Sur. Para lograrlo, las costas noroeste de México, especialmente en el estado de Sonora, se han convertido en una zona estratégica para la construcción de plantas de licuefacción de gas natural. En lugar de asumir los altos costes de transporte de gas natural licuado desde Texas a través del Golfo de México hasta el Océano Pacífico a través del Canal de Panamá (una ruta que añade 5.000 millas náuticas), los empresarios gaseeros en Houston pueden optar por una alternativa más rentable y eficiente: transportar el gas 700 millas hasta Sonora, donde se licua mediante procesos de enfriamiento y compresión antes de ser enviado a Asia. Este acuerdo afianza aún más el papel de México como actor subordinado en el impulso imperial del gas natural liderado por Estados Unidos, sirviendo no solo para satisfacer sus propias necesidades energéticas, sino también para facilitar las exportaciones energéticas estadounidenses a los mercados globales de gas natural.

En este contexto, el recientemente anunciado Plan Sonora se presenta como un modelo de sostenibilidad ecológica, aunque en realidad sirve principalmente para promover la agenda geopolítica y geoeconómica de Estados Unidos sobre energía-imperial. Un componente clave de este proyecto es la construcción de terminales de exportación de gas natural licuado en Guaymas y Puerto Libertad. En el caso de Guaymas, los oleoductos que llegan a la zona están controlados por TC Energy. Como se ha mencionado, BlackRock es uno de los principales accionistas de esta empresa. Mientras tanto, LNG Alliance, con sede en Houston, será responsable de la construcción y operación de la planta de Guaymas, un proyecto valorado en 2.100 millones de dólares. LNG Alliance también es uno de los principales productores de gas natural licuado en Estados Unidos. Mientras tanto, el proyecto de la estación de licuefacción de gas natural en Puerto Libertad, llamado «Saguaro Energía», que incluye la construcción tanto de una planta de licuefacción como del oleoducto Sierra Madre, será gestionado por la empresa estadounidense México Pacific Limited. A pesar de su nombre, México Pacífico no tiene propiedad mexicana. Estos dos proyectos muestran la búsqueda de Estados Unidos por convertirse en una potencia exportadora global de energía mientras revelan simultáneamente la posición subordinada de México en ese proceso.31

La victoria de Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 se produjo en un contexto de una lucha global cada vez más intensa por el control de los recursos naturales, las rentas tecnológicas y el trabajo. El mundo actual está moldeado por una feroz competencia por el dominio en la emergente transformación productiva electroinformática —impulsada por la digitalización, la electrificación y la inteligencia artificial— con China afirmándose como vanguardia tecnológica en el escenario global. Esta rivalidad creciente ha dictado la dirección de la política económica estadounidense durante la última década. Es precisamente en este contexto más amplio de disputa global donde debe entenderse el resurgimiento de Trump y el lema nacionalista «Make America Great Again»: como un proyecto político destinado a fortalecer la supremacía estadounidense.32 Solo a través de esta perspectiva se puede comprender el frente unificado que presentan las grandes multinacionales estadounidenses en los sectores tecnológico, financiero, militar y energético, todas unidas, todas ellas en torno a una renovada estrategia imperial para reafirmar el poder monopolístico estadounidense. Este esfuerzo concertado se desarrolla incluso cuando el declive del poder imperial estadounidense se hace cada vez más evidente, especialmente en contraste con el rápido ascenso de China como fuerza central en la configuración del orden económico global.

Esto constituye la composición de lo que Paul M. Sweezy habría identificado como la «clase dominante estadounidense», cuyas acciones y motivaciones están marcadas por tendencias antidemocráticas, impulsos autoritarios, intereses interesados y una visión históricamente imperial.33 Su sentido de derecho a la dominación global se refuerza aún más por lo que perciben como una necesidad estratégica: liderar y controlar la revolución tecnológica electroinformacional en desarrollo. Esta búsqueda de dominio se desarrolla en un contexto de creciente competencia global, especialmente en respuesta al implacable ascenso tecnológico y geopolítico de China, que está erosionando la hegemonía económica estadounidense a un ritmo acelerado.34

En el contexto más amplio de la rivalidad global y la reestructuración de los sistemas de producción, la lucha por el control sobre los recursos energéticos emerge como una característica definitoria, destacando el papel estratégico que desempeña la energía en la configuración y el mantenimiento del dominio monopolístico tanto sobre las transformaciones económicas como tecnológicas. Esto no es meramente incidental; La historia muestra una correlación directa entre los cambios en los regímenes energéticos y la reconfiguración del poder global. Cada revolución industrial ha sido catalizada por una nueva base energética: la primera Revolución Industrial fue impulsada por el carbón, que no solo impulsó el auge de la industria mecanizada, sino que también sustentó la expansión del Imperio Británico. La segunda Revolución Industrial, centrada en el petróleo, encontró su núcleo en Estados Unidos y permitió la consolidación del capitalismo monopolista junto con el desarrollo del motor de combustión interna y la industria automovilística.35 Estas transiciones no fueron solo tecnológicas: representaron reorganizaciones fundamentales del poder geopolítico, los sistemas laborales y la acumulación capitalista.

En este momento, los contornos precisos de la transformación en curso en los sistemas de producción y energía bajo el capitalismo siguen siendo inciertos. No obstante, lo que es cada vez más evidente es que el cambio hacia un paradigma electroinformático —impulsado por la rápida integración de tecnologías digitales, inteligencia artificial y electrificación— intensificará significativamente la demanda global de electricidad. Esta transformación está lejos de ser un cambio puramente técnico; Está remodelando activamente los mismos cimientos de la acumulación de capital mientras intensifica las rivalidades geopolíticas y económicas globales. Estas dinámicas se agudizan aún más en el contexto más amplio de la escalada de catástrofes ambientales.

En este contexto, resulta revelador que Elon Musk —un arquetipo de la arrogancia tecno-autoritaria que caracteriza a las élites de Silicon Valley— haya hecho sonar las alarmas ante una inminente crisis energética global. Sus advertencias sobre una inminente «sequía eléctrica» delatan profundas inquietudes de que las demandas explosivas de los sistemas de IA y las redes de vehículos eléctricos puedan pronto desbordar la infraestructura envejecida de la red eléctrica.36 Aunque enmarcados en la retórica de la innovación y el futurismo, estos pronunciamientos funcionan menos como previsiones neutrales y más como herramientas ideológicas, preparando el terreno para los esfuerzos de las élites por reforzar su control sobre los sistemas energéticos y los recursos naturales. Bajo las conocidas banderas del progreso y la inevitabilidad, buscan afianzar nuevas formas de monopolio y dominación imperial.

Dentro de este panorama en evolución, el control sobre los recursos energéticos emerge como una pieza estratégica clave en la carrera global por definir los términos de la metamorfosis capitalista. La directiva bajo la administración Trump de intensificar los esfuerzos de EE. UU. para ampliar su dominio en el mercado energético global basado en combustibles fósiles está lejos de ser accidental; Está integrado en una lógica imperial más amplia. Este impulso por, en palabras de Trump, la «dominación energética» subraya cómo el acceso y el control sobre los flujos energéticos siguen siendo centrales para asegurar el apalancamiento geopolítico, la supremacía tecnológica y la continua acumulación de capital.37 A medida que el capitalismo global se reestructura en torno a la electrificación y la digitalización, la lucha por la hegemonía energética no es solo cuestión de oferta, sino de moldear quién puede dictar el futuro del mercado global.

En este contexto, la lógica imperial se reafirma al volver a una línea profundamente arraigada basada en combustibles fósiles, en la que las alternativas y marcos de energía renovable como el Green New Deal quedan categóricamente excluidos. En el corazón de la estrategia imperial estadounidense se encuentra la negativa a considerar cualquier desaceleración significativa de la producción o transición hacia fuentes de energía sostenibles. Tal cambio se percibiría como una vulnerabilidad estratégica, especialmente en medio de una competencia global cada vez más intensa—especialmente con China, que se está posicionando rápidamente como líder en la transición energética global. China no solo ha incrementado su producción de energía limpia, sino que también ha desarrollado componentes clave para las redes eléctricas y ha asegurado minerales críticos esenciales para las tecnologías energéticas emergentes.38

Como han demostrado académicos como Elmar Altvater, Adam Hanieh y John Bellamy Foster—basándose en la teoría del valor del trabajo de Marx—los combustibles fósiles han servido históricamente como la savia del capital monopolista. Su alta densidad energética, escalabilidad y compatibilidad con sistemas industriales a gran escala los han hecho indispensables para el incansable impulso del capital por la acumulación. Abandonar este modelo no significaría simplemente un giro ecológico; Supondría una desaceleración estructural en los ciclos de beneficios, un retraso en la rotación de capital y, potencialmente, un retroceso estratégico en la lógica de suma cero de la competencia global. En resumen, para el capital imperial, aferrarse a los combustibles fósiles no es solo cuestión de energía: se trata de preservar el dominio geopolítico y la propia arquitectura del poder monopolístico, independientemente del colapso ecológico que esto suponga para toda la vida en el planeta.

La retórica de Trump refleja no solo la voz de una sola figura política, sino la voluntad colectiva de la oligarquía estadounidense de los combustibles fósiles: magnates del petróleo y gas, conglomerados financieros y potencias militar-industriales cuyas operaciones y beneficios están fundamentalmente ligados a la continua explotación de la energía fósil. Su resurgimiento del infame lema «Drill, Baby, Drill» está lejos de ser un truco nostálgico de campaña. En cambio, señala el regreso de una agenda agresiva de extractivistas arraigada en los intereses de la clase dominante estadounidense arraigada.

La avalancha de órdenes ejecutivas desatadas el primer día del segundo mandato de Trump, junto con gestos provocadores como proponer renombrar el Golfo de México como «Golfo de América», pedir la anexión de Canadá como el quincuagésimo primer estado y revivir la propuesta de comprar Groenlandia —rica en reservas de petróleo y gas árticos sin explotar— no son simplemente impulsos teatrales de una narrativa neofascista. Más bien, expresan la cristalización de un impulso imperial envalentonado y la ambición estratégica del capital monopolista de la energía fósil de afirmar el control sobre el futuro de la extracción y distribución global de energía.

Los bloques centrales de capital estadounidense, que abarcan finanzas, industria, aparato militar, tecnología avanzada y el sector de los combustibles fósiles, convergen cada vez más en torno a una apuesta de alto riesgo: el sector energético como motor principal de una acumulación extraordinaria en las próximas décadas. Esta convergencia no es casualidad. Refleja una estrategia calculada para convertir el control energético en un pilar de la continua expansión capitalista y el dominio geopolítico —algo que hoy es evidente en la presencia militar estadounidense en el Caribe, que expone la voraz empeora de Washington por asegurar el control sobre los recursos energéticos de la región, especialmente en Venezuela, que posee las mayores reservas de petróleo del mundo y está sometida a la presión constante de Washington dirigida a desestabilizar al gobierno bolivariano a través de la economía bloqueos e intervenciones militares agresivas, como lo demuestra la operación militar estadounidense del 3 de enero que resultó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La administración Trump refleja así un esfuerzo audaz y cada vez más desesperado por resucitar el imperialismo energético como pilar central del poder estadounidense precisamente en un momento en que la arquitectura más amplia del dominio imperial estadounidense se está erosionando visiblemente. No se trata solo de política interna o fanfarronería nacionalista: es un proyecto de orientación global orientado a buscar el control estadounidense sobre los flujos y recursos energéticos. El impulso por controlar los recursos árticos, la postura agresiva hacia las regiones ricas en petróleo y la creciente militarización de las cadenas de suministro energético no son maniobras aisladas ni secundarias: son pilares centrales en un diseño estratégico más amplio orientado a asegurar el dominio estadounidense en el orden energético global. En este contexto, Trump ha utilizado las amenazas arancelarias como arma para coaccionar a aliados clave a alinearse con la agenda energética del imperialismo estadounidense. México, varios países europeos, Japón, Corea del Sur y Taiwán (entre otros países asiáticos) han sido presionados para aumentar sus compras de gas natural estadounidense, no por libre elección de mercado, sino mediante chantaje económico que refuerza la dependencia y consolida el control de Washington sobre los flujos energéticos estratégicos.39 Para ello, la administración busca ampliar la extracción de gas natural en Alaska y transformar el estado, junto con México, en un centro estratégico de exportación para abastecer a los mercados asiáticos. En consonancia con esta agenda, el 20 de enero de 2025, el presidente firmó una orden ejecutiva diseñada para desmantelar muchas de las restricciones centradas en el clima del expresidente Joe Biden sobre el desarrollo de petróleo y gas en Alaska. La orden prioriza los procesos de concesión de permisos y aprobación para el Proyecto de GNL de Alaska, que implica una iniciativa a gran escala para extraer gas natural del North Slope de Alaska, transportarlo a través de un gasoducto de 800 millas y exportarlo como gas natural licuado desde una terminal en la costa sur. El proyecto pretende posicionar al estado como un exportador clave de energía, planteando importantes preocupaciones medioambientales y climáticas.40

En el caso de México, el control energético impulsado por Estados Unidos ha convertido al país en el mayor importador de gas natural estadounidense, convirtiéndolo en una plataforma estratégica de exportación para el gas estadounidense con destino a Asia. Más allá de esto, cada vez más pruebas sugieren que el Estado mexicano está promoviendo activamente el fracking dentro de sus propias fronteras, a pesar de la fuerte resistencia pública y de las preocupaciones bien fundamentadas sobre las consecuencias medioambientales y sociales de este controvertido método de extracción.41 Expandir la producción de gas natural mediante fracking en México representaría una alineación cada vez mayor con la agenda imperial estadounidense basada en la energía fósil, mientras que al mismo tiempo se alejaría más del desarrollo de alternativas no fósiles. Sin duda, esto supondría un endurecimiento de la dependencia energética de México y un retroceso significativo en la búsqueda de estrategias energéticas soberanas y sostenibles.